Vor 19 Jahren hat ein hauchdünner Matrix-Chip den „Paro“-Alltag der Autorin wesentlich verändert. Damals wurden in der Praxis bei verschiedenen Parodontalpatienten bestimmte Taschen immer wieder neuerlich zum Problem – vermehrte Entzündungserscheinungen, ein Rezidiv. Die Erfolgssicherheit der Behandlungen ließ sich seither durch den PerioChip von Dexcel Pharma, Alzenau, spürbar verbessern. Wie er angewandt wird und welche speziellen Vorteile sich damit verbinden, wird im Folgenden dargestellt.

Wirkstoff wird nach und nach freigesetzt

(c) Privat

Anwendung bei der Parodontalprophylaxe und -behandlung

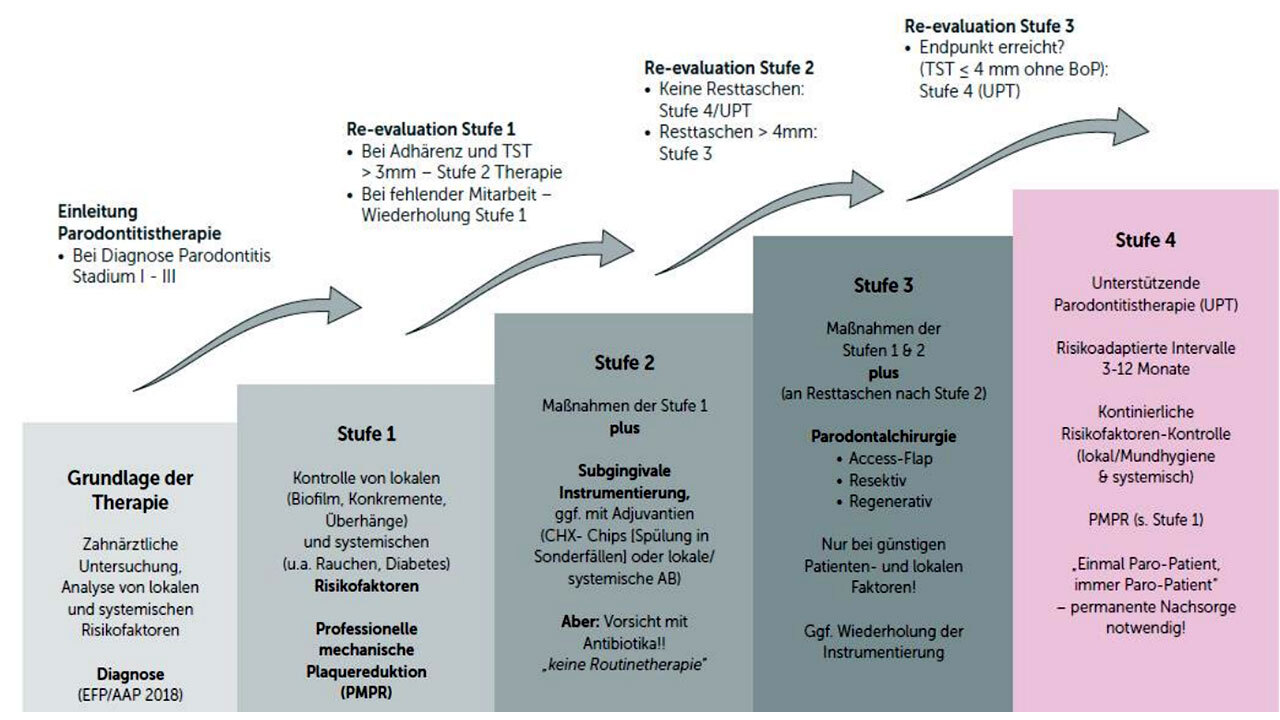

Es versteht sich von selbst, dass jede umfassende Parodontitis-Behandlung einer klaren Struktur bedarf. In der Praxis der Autorin erfolgt zum Beispiel bei jeder PZR eine allgemeine Aufklärung über den Verlauf einer Gingivitis sowie einer Parodontitis, bei gleichzeitiger Erhebung eines kompletten PAR-Befundes. Diesen zeigt die ZMP anschließend dem Patienten am Monitor und bespricht mit ihm die Entzündungsgrade und Taschentiefen. Aufgrund des Befundes wird in Absprache eine Parodontitis-Behandlung und/oder regelmäßige PZR angeraten, mit entsprechendem Recall-Intervall.

Einsatz bei Taschen ab 5 mm

Der chlorhexidinhaltige Matrix-Chip kommt im Anschluss an ein Scaling and Root Planing (SRP) oder an eine PZR zum Einsatz, und zwar bei allen entzündlichen Taschen ab einer Sondierungstiefe von 5 mm. Er lässt sich mit einer Pinzette in die betroffene Zahnfleischtasche applizieren. Nach sieben Tagen hat sich der Chip vollständig aufgelöst – es brauchen keinerlei Reste entfernt zu werden. Nachstehend zwei Fallbeispiele.

Fallbeispiel 1

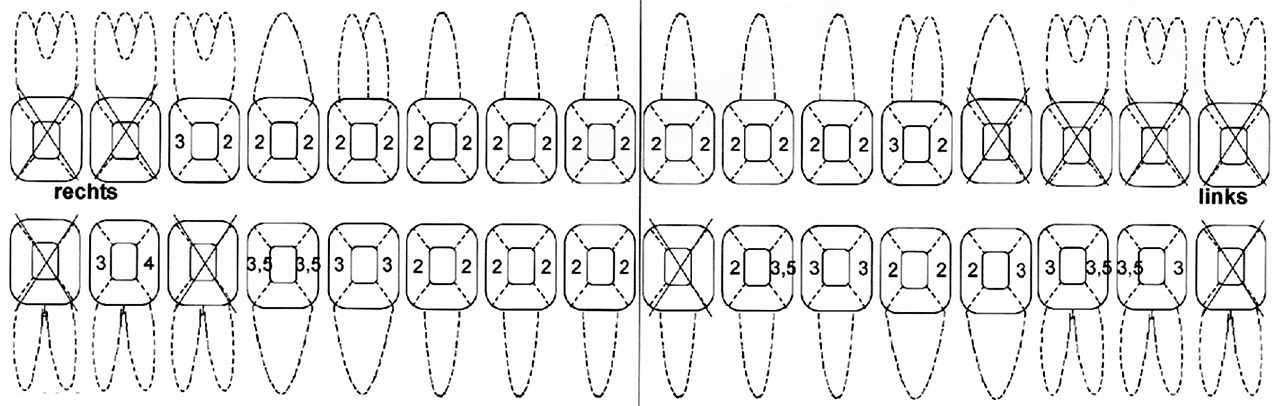

Ein Patient, Jahrgang 1944, hatte bereits drei Parodontitis-Behandlungen im Abstand von zirka sechs Jahren durchlaufen. Bei ihm waren in der Vergangenheit Taschen von bis zu 6 mm-Sondierungstiefe festgestellt worden. Im Januar 2017 wurden nun in der distalen Tasche an Zahn 32 12 mm gemessen, obwohl es beim letzten Befund nur 4 mm waren (Abb. 1). Alle restlichen Zähne wiesen Taschentiefen bis maximal 3,5 mm auf und zeigten sich entzündungsfrei.

Aufgrund eines Altersdiabetes erschien eine adäquate Parodontitis-Behandlungen wichtiger denn je, denn es ist bekannt: Diabetespatienten lassen sich bei gleichzeitiger Parodontitis oft schlechter einstellen, und umgekehrt kann Parodontitis Diabetes begünstigen. Die Mundhygiene des Patienten war gut. Das Recall-Intervall wurde auf vier Monate festgelegt.

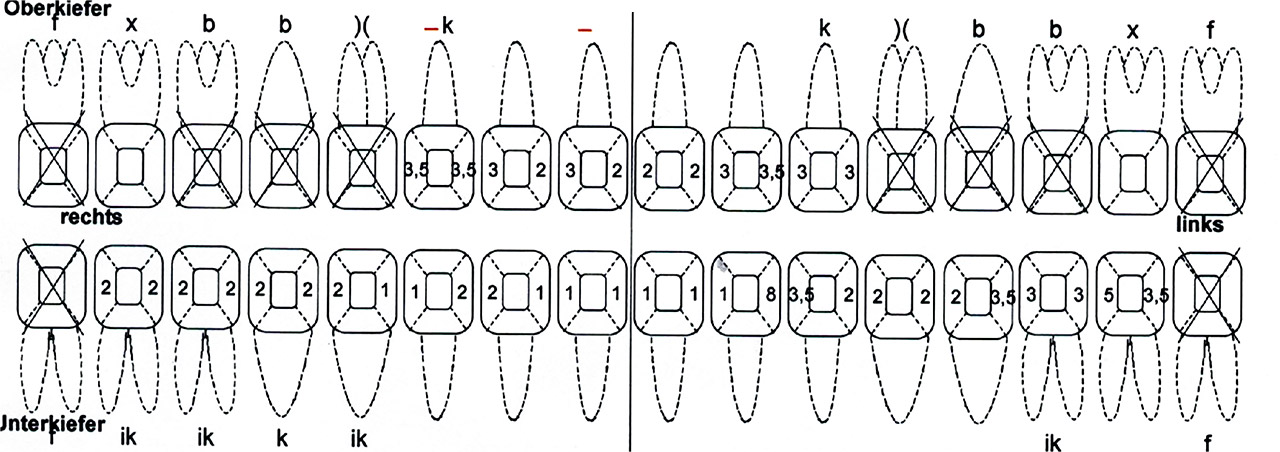

Nach der PZR bei der Sitzung im Januar 2017 kam der chlorhexidinhaltige Matrix-Chip an Zahn 32 zur Anwendung, und bereits beim Recall im darauffolgenden Mai wurde festgestellt: Die Taschentiefe hatte sich von 12 auf 3,5 Millimeter zurückgebildet (Abb. 2).

Fallbeispiel 2

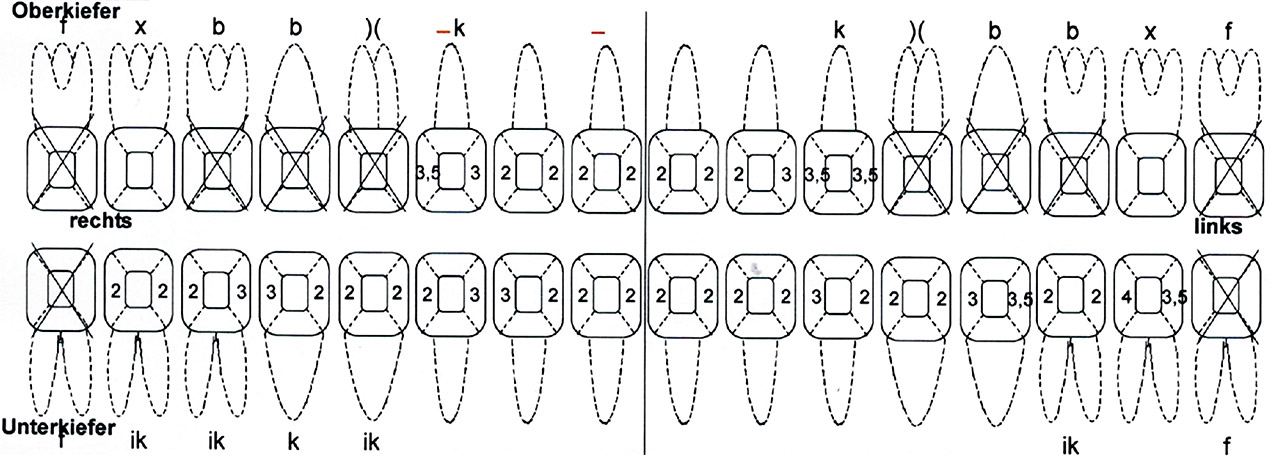

In einem anderen Fall wurde bei einem Patienten, Jahrgang 1960, 2014 eine PAR-Behandlung durchgeführt und seitdem eine regelmäßige halbjährliche PZR. Die Taschentiefen blieben stabil, bis im März 2017 an Zahn 37 mesial 5 mm und an Zahn 32 distal 8 mm sondiert wurden Abb. 3). Es erfolgte eine PZR mit anschließender Applizierung des Chlorhexidin-Chips“.

Im Oktober desselben Jahres ergab die Kontrolluntersuchung entzündungsfreie Taschen mit auf 2 mm (an Zahn 32) beziehungsweise 4 mm (an Zahn 37) reduzierten Sondierungstiefen (Abb. 4). Dem Patienten wurde geraten, sich weiterhin alle sechs Monate zur PZR vorzustellen.

Diskussion

Die Erfahrungen aus den dargestellten Patientenfällen lassen sich verallgemeinern. Bereits bei einer einmaligen Applizierung des Matrix-Chips erhält man eine entzündungsfreie, nicht mehr blutende Tasche und oftmals eine Taschenreduktion auf 2 bis 3 mm. Lediglich in seltenen Fällen ist im Folgetermin eine zweite Applizierung notwendig.

Nach Rückmeldung der Patienten treten kaum spürbare Nebenwirkungen auf. Nur wenige berichteten von einem leichten Druckgefühl oder Pochen in den ersten Stunden nach dem Applizieren. In Anbetracht der Stabilisierung der parodontalen Verhältnisse sieht die Autorin dies als einen fast unerheblichen Aspekt an.

Chip wirkt sich positiv auf die Patienten-Compliance aus

Auf die Compliance der Patienten wirkt sich die Anwendung des PerioChips in der Regel positiv aus. Denn hier gilt, was auch die allgemeine Erfahrung zeigt: Die Akzeptanz und die Aufmerksamkeit der Patienten sind viel höher, wenn sie die PAR-Befundung und die entsprechende Prophylaxe/Therapie direkt sehen und erklärt bekommen. Die fortlaufende Dokumentation mit den darin erkennbaren Erfolgen schließt den anschaulich und verständlich darstellbaren Matrix-Chip ein und trägt nachhaltig zur Motivation des Patienten bei.

Das ist wichtig, denn zu einer erfolgreichen professionellen Parodontalprophylaxe beziehungsweise -behandlung gehört eine gute Mundhygiene. Dies macht die Mitarbeit des Patienten zwingend erforderlich.

Ein weiterer interessanter Aspekt: Das hier dargestellte Verfahren kommt ohne Antibiotika aus. Die gesamte Problematik einer möglichen Resistenzbildung gegen diese Wirkstoffe spielt damit bei Verwendung des PerioChips mit Chlorhexidin als dem wirksamen Inhaltsstoff keine Rolle.

Fazit für die Praxis

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Seit der chlorhexidinhaltige Matrix-Chip vor 19 Jahren erstmals Einzug in den Praxisalltag der Autorin hielt, ist er als Arbeitsutensil unentbehrlich geworden. Unentbehrlich deshalb, weil sich das zahnärztliche Team jeden Tag aufs Neue von den überzeugenden Ergebnissen bestätigt sieht, und das selbst bei schwierigeren Fällen.

Literatur

1. Arweiler, NB, Sculean A: Chemische Kontrolle des dentalen Biofilms. Quintessenz 2009;60(11):1321-1332

2. Arweiler NB, Boehnke N, Sculean A, Hellwig E, Auschill TM: Differences in efficacy of two commercial 0.2% chlorhexidine mouthrinse solutions: a 4-day plaque re-growth study. J Clin Periodontol 2006;33:334-339

3. Jones CG: Chlorhexidine: is it still the gold standard? Periodontology 2000 1997;15:55-62

4. Lang NP, Brecx M: Chlorhexidine digluconate: an agent for chemical plaque control and prevention. J Periodontal Res 1986; 21(Supp 16):74-89

5. Löe H, Schiott CR: The effect of mouthrinses and topical application of chlorhexidine on the development of dental plaque and gingivitis in man. J Periodontal Res 1970;5:79-83