Zwei Drittel der Frauen zwischen 14 und 50 Jahren leiden während ihrer Periode unter Schmerzen. Ein knappes Drittel greift zur Linderung auf Schmerzmittel zurück. 18 Prozent der Betroffenen haben sich innerhalb der letzten zwölf Monate krankgemeldet. Das hat eine Forsa-Umfrage im Auftrag des AOK-Bundesverbandes ergeben.

20 Prozent der Befragten konnten ohne Antwortvorgaben eine Endometriose als mögliche Ursache nennen. 71 Prozent aller Befragten wussten jedoch überhaupt nicht, woher starke Regelschmerzen bei Frauen rühren können. Das galt für fast neun von zehn Männern (89 Prozent), aber auch für mehr als die Hälfte der Frauen (54 Prozent). „Dass mehr als jeder dritte der befragten Männer und Frauen denkt, dass Menstruierende da einfach durch müssen und 28 Prozent der Frauen selbst starke Schmerzen für normal halten, zeigt, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit viel stärker adressiert werden muss“, unterstrich AOK-Vorstandsvorsitzende Carola Reimann anlässlich des Tags der Endometriose 29. September.

Mehr Aufklärung gefragt

Über den eher geringen Kenntnisstand sind sich laut Umfrage gerade junge Frauen bewusst: 46 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sagten, sie fühlten sich nicht gut über Menstruationsschmerzen aufgeklärt. 44 Prozent in dieser Altersgruppe leiden unter den Schmerzen, wissen aber nach eigenen Angaben nicht, wie sie die Situation verbessern können. „Diese Wissenslücken tragen mit dazu bei, dass Betroffene nicht die nötige Hilfe erhalten“, warnte Reimann.

Zwei Drittel aller befragten Frauen würden es begrüßen, wenn das Thema mehr Aufmerksamkeit bekäme. Vier von zehn Betroffenen, die unter Schmerzen leiden, sagten, sie fühlten sich unwohl dabei, darüber zu sprechen.

Bis zur Diagnose vergehen oft viele Jahre

Die chronisch-entzündliche, bisher unheilbare gynäkologische Erkrankung, die oft erst spät diagnostiziert wird, ist äußerst komplex, der Leidensdruck der Patientinnen enorm. Da Endometriose schwer zu diagnostizieren ist, wird sie in der Medizin häufig auch das „Chamäleon der Gynäkologie“ genannt. Ein neues Verbundprojekt, das von der Uni Ulm koordiniert wird, widmet sich der ganzheitlichen und systembiologischen Erforschung der Krankheit und ihrer Ursachen.

Die Regelschmerzen können so heftig sein, dass die Betroffenen in Ohnmacht fallen. Und Patientinnen mit Endometriose können unter einer Vielzahl weiterer Beschwerden leiden. Dazu gehören neben extrem starken Regelblutungen auch Übelkeit, Schwindel, Unfruchtbarkeit, Nahrungsmittelintoleranzen und ein höheres Krebsrisiko. Bis sie endlich eine Diagnose erhalten, vergehen oft viele Jahre.

Ursachen von Endometriose ganzheitlich verstehen

Im neuen Forschungsverbund HoPE („A Holistic and system-biological approach to understand the biomolecular Pathomechanisms of Endometriosis”, deutsch: „Ein ganzheitlicher und systembiologischer Ansatz zum Verständnis der biomolekularen Pathomechanismen der Endometriose“) wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Charité Berlin, der Universität Jena, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig sowie der Immundiagnostik-AG Bensheim unter Koordination der Universität Ulm jetzt verschiedene Mechanismen untersuchen, um die Ursachen von Endometriose ganzheitlich zu verstehen. Das Konsortium erhält eine Förderung in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro über drei Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).

„Wir wollen die Lebensqualität von Frauen, die an Endometriose leiden, entscheidend verbessern“, sagt Prof. Iris-Tatjana Kolassa. Die Leiterin der Abteilung Klinische und Biologische Psychologie an der Uni Ulm koordiniert das HoPE-Forschungsteam, das sich dem gesamten Spektrum der Symptome widmen wird. Denn die Entstehung der komplexen Krankheit ist bislang weitgehend unverstanden.

Endometriosezellen können Gebärmuttermuskelwand, Bauchfell, Eierstöcke und Eileiter schädigen

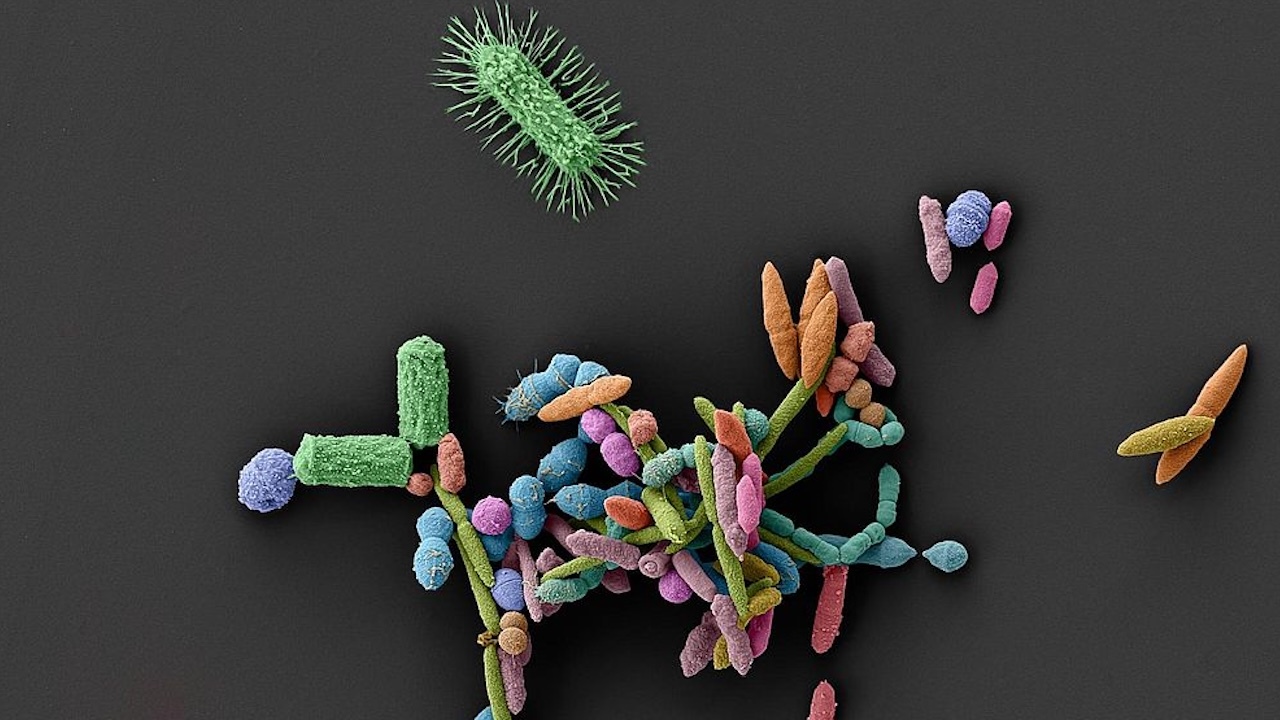

Bei den Betroffenen siedelt sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter an. Endometriosezellen können die Gebärmuttermuskelwand, das Bauchfell, Eierstöcke und Eileiter befallen. Dabei können die Organe selbst geschädigt und ihre Funktion eingeschränkt werden. Die tief-infiltrierende Endometriose kann sogar den Darm und die Harnleiter durchwachsen und so stark schädigen, dass Gewebeteile operativ entfernt werden müssen. „Mit HoPE wollen wir untersuchen, wie Nahrungsmittelintoleranzen, der Ernährungsstatus und Darmbakterien entzündliche und hormonelle Mechanismen beeinflussen können“, beschreibt Kolassa das Forschungsziel. Die Rolle des Darmmikrobioms und der Ernährung bei Patientinnen mit Endometriose sei bislang in der klinischen Praxis vernachlässigt worden. Betroffene Frauen werden mit Hormonen behandelt, die häufig mit massiven Nebenwirkungen einhergehen, oder oftmals wiederholten, komplexen und schwierigen Operationen zur Entfernung von Läsionen bis hin zur vollständigen Entfernung der Gebärmutter unterzogen.

Endometriose-spezifische Ernährungsprogramme

„HoPE ist auch eine Machbarkeitsstudie, die zu völlig neuen Behandlungskonzepten für Endometriose führen soll“, so die Projektkoordinatorin: Erstmals sollen Endometriose-spezifische Ernährungsprogramme entwickelt und getestet werden. Die Untersuchung von Humanproben ermöglicht die direkte Übertragung der Grundlagenforschung in die klinische Praxis. Über die Endometriose-Vereinigung Deutschland e.V. werden Patientinnen in die Forschung eingebunden.

In drei Unterprojekten erforscht HoPE in einzigartig umfassender und integrativer Weise Schlüsselfaktoren des Wachstums und Überlebens von Endometriumsgewebe und welche Rolle Ernährung und Darmmikrobiom dabei spielen. Dabei arbeiten Expertinnen und Experten aus der Gynäkologie, der Systembiologie, der mitochondrialen Biopsychologie sowie den Ernährungswissenschaften zusammen.

„HoPE“ will das Zusammenspiel von Ernährung, Immunsystem, Stoffwechsel und Darmmikrobiom entschlüsseln und unter Einbeziehung von Patientinnen Endometriose-spezifische Ernährungskonzepte entwickeln und testen. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 2,7 Millionen Euro gefördert.

Reale Bedingungen in 3-D-Modellen nachbilden

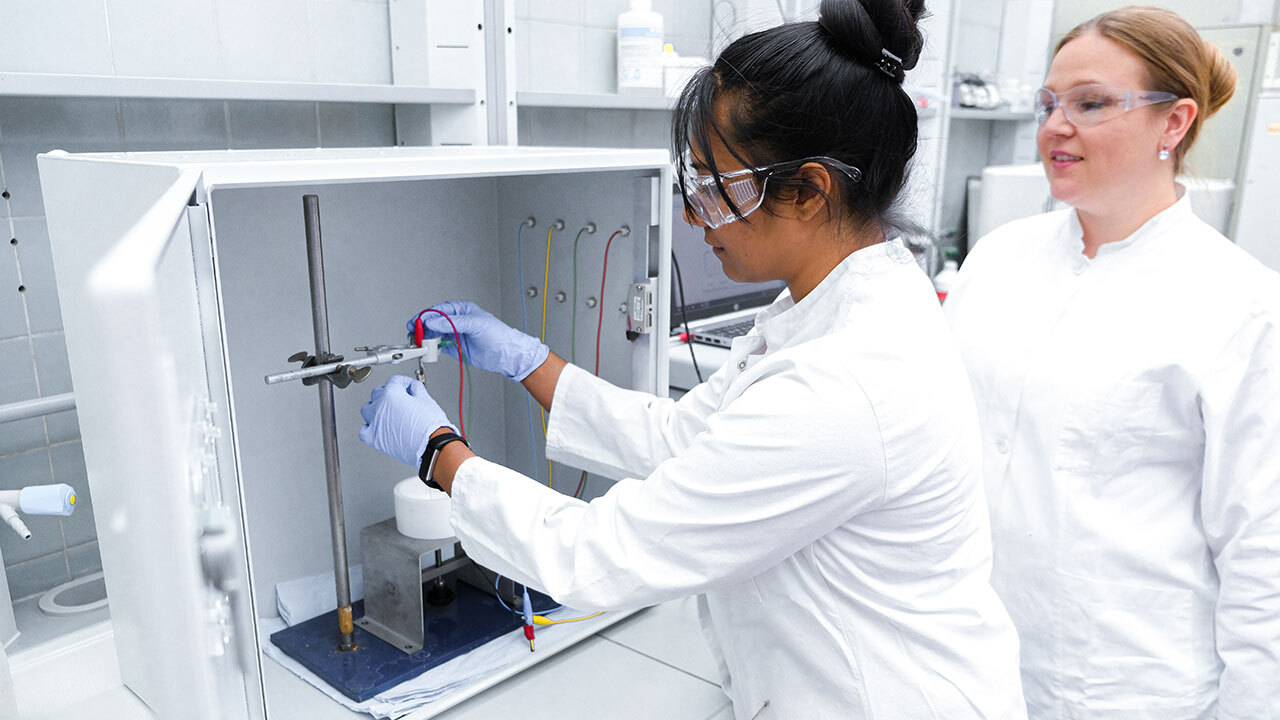

Auch die Medizinische Hochschule Hannover forscht zur Endometriose. Das Team um Prof. Dr. Frauke von Versen-Höynck, Oberärztin an der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), erhält dafür vom BMBF 800.000 Euro.

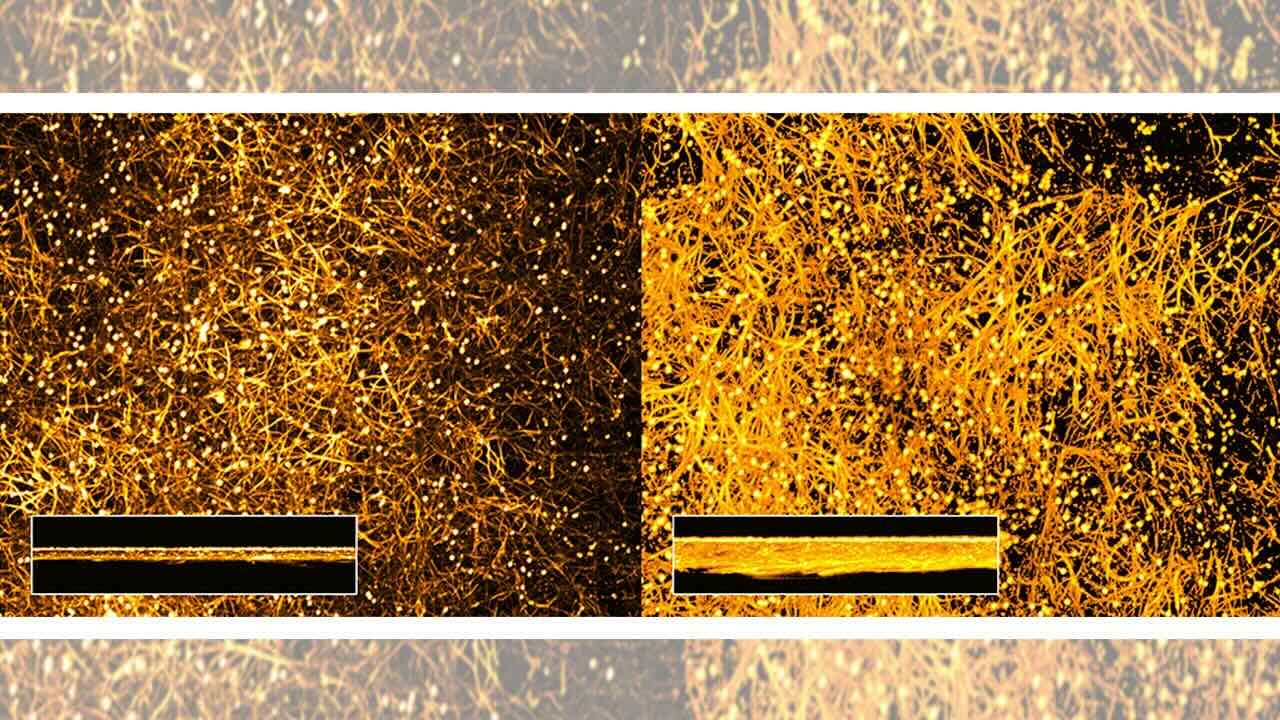

Das Team vermutet, dass Hormone, das Immunsystem und eine familiäre Veranlagung bei der Entstehung von Endometriose eine Rolle spielen. In dem Projekt ENDOFERT sollen nun die Krankheitsmechanismen auf molekularer Ebene untersucht werden. Dafür wollen die Forschenden ein dreidimensionales Endometriose-Organoidmodell entwickeln, das die realen Bedingungen im Körper besser nachbilden kann als bisher verwendete zweidimensionale Zellkulturen, die auf Kulturplatten wachsen.

„An der MHH wollen wir dieses 3-D-Modell nutzen, um nachzuvollziehen, wie die Endometriosezellen mit den Gefäßzellen in ihrer unmittelbaren Umgebung kommunizieren und in Wechselwirkung treten“, sagt von Versen-Höynck, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Reproduktionsmedizin und Molekulare Perinatologie. „Mit ENDOFERT wollen wir ein umfassendes, gut charakterisiertes Probenarchiv entwickeln und neuartige Biomarker entdecken, die molekularen Mechanismen der Krankheit besser verstehen und mögliche Ansätze für neue Arzneimittel finden.“ Die Ergebnisse des Projekts, so hoffen die Forschenden, könnten dann die Lebensqualität der von Endometriose betroffenen Patientinnen verbessern.

Ein Hydrogel-Implantat gegen Endometriose

Forschende der ETH und der Empa gehen einen anderen Weg: Man vermutet, dass während der Menstruation Blut durch die Eileiter zurück in die Bauchhöhle fließt. Dieses Blut enthält Zellen der Gebärmutterschleimhaut, die sich in der Bauchhöhle ansiedeln und Entzündungen, Schmerzen und die Bildung von Narbengewebe verursachen können.

Die Forschenden fanden heraus, wie ein Hydrogel-Implantat den Eileiter erfolgreich blockiert und damit auch den Rückfluss von Menstruationsblut verhindert – und gleichzeitig als Verhütungsmittel dient. Ihre Erkenntnisse beschreiben sie in einer externen Studie, die kürzlich in der Fachzeitschrift Advanced Materials publiziert wurde.

„Wir fanden heraus, dass das Implantat ein gummibärchenartiges, sehr weiches Gel sein muss, das nur minimal mit dem Gewebe reagiert und nicht als Fremdkörper wahrgenommen und abgestoßen wird“, erklärt Alexandre Anthis, Erstautor der Studie.

Implantat kann ohne OP eingesetzt werden

Ein Vorteil von Hydrogelen ist, dass sie bei Kontakt mit Flüssigkeit aufquellen. So ist das entwickelte Implantat zunächst nur etwa zwei Millimeter lang, kann mit einem Hysteroskop, einem Instrument zur Gebärmutterspiegelung, ohne Operation eingesetzt werden und schwillt dann im Eileiter auf mehr als die doppelte Größe an. Das Hydrogel wirkt dann wie eine Barriere und lässt weder Spermien noch Blut durch. Das Hydrogel-Implantat lässt sich mit UV-Licht oder einer speziellen Flüssigkeit leicht abbauen, sodass es nicht operativ entfernt werden muss, sollte eine Patientin den Eingriff rückgängig machen wollen.

Zusammen mit der ETH und Empa meldeten die Forschenden ein Patent an. Bis zur Marktreife müssen noch weitere Abklärungen getroffen und Studien gemacht werden. Das Team sucht nach Kooperationspartnern in der Industrie und im Hochschulbereich, um die Technologie denjenigen zugänglich zu machen, die sie am dringendsten benötigen.

Der Text basiert auf Materialien der AOK, der Uni Ulm, der Medizinischen Hochschule Hannover und der ETH Zürich.