Ein Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-HKI in Jena hat einen neuen Weg entdeckt, wie die Hefe Candida albicans menschliches Gewebe schädigen kann. In einer in Nature Communications veröffentlichten Studie beschreiben die Forschenden einen alternativen Infektionsweg, an dem das menschliche Serumprotein Albumin beteiligt ist. Dieser Mechanismus war bisher nicht beschrieben und könnte erklären, warum bestimmte klinische Isolate von Candida albicans in Laborversuchen harmlos erscheinen, bei Patientinnen und Patienten jedoch Infektionen verursachen können.

Candida albicans kann pathogen werden

Candida albicans ist Teil des normalen menschlichen Mikrobioms und besiedelt Schleimhautoberflächen, ohne Schaden anzurichten. Unter bestimmten Bedingungen kann der Pilz jedoch pathogen werden – insbesondere bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem. In der Wissenschaft kennt man seit Langem unterschiedliche Mechanismen, durch die Candida albicans Infektionen verursacht – wie die Produktion von Toxinen und die Bildung von Hyphen, um in das Gewebe des Wirts einzudringen.

Nun hat ein internationales Forschungsteam um Mark Gresnigt vom Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie (Leibniz-HKI) eine weitere Waffe entdeckt, mit der die Hefe Schaden anrichten kann: „Wir haben herausgefunden, dass Candida albicans eine alternative Pathogenitätsstrategie anwenden kann“, sagt Sophia Hitzler, Erstautorin und Doktorandin in Gresnigts Nachwuchsforschungsgruppe Adaptive Pathogenitätsstrategien am Leibniz-HKI. „Selbst Stämme oder Mutanten, die zuvor im Labor als nicht virulent galten, waren in Gegenwart von Albumin in der Lage, Zellen zu schädigen.“

Auf der Suche nach fehlenden Wirtsfaktoren

Die Idee zu der Studie entstand aus einer rätselhaften Beobachtung: Einige klinische Candida-Isolate verursachten, obwohl sie von infizierten Patientinnen und Patienten stammten, in Standard-Labormodellen keine erkennbaren Schäden. „Das passte nicht zusammen“, erinnert sich Hitzler. „Wir vermuteten, dass in unseren Testsystemen ein wichtiges wirtsspezifisches Signal fehlte – und Albumin war ein guter Kandidat.“

Albumin löst eine Veränderung im Verhalten der Pilze aus

Albumin ist das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Blutserum. Es ist unter anderem wichtig für den Stofftransport, die Nährstoffbindung und die Immunregulation. In sorgfältig kontrollierten Infektionsmodellen fanden die Forschenden heraus, dass Albumin eine Veränderung im Verhalten der Pilze auslöste: Selbst zuvor harmlose Candida-Stämme begannen stärker zu wachsen, Biofilme zu bilden und ein zytotoxisches Lipidmolekül namens 13-HODE freizusetzen, das menschliche Zellen direkt schädigt.

„Der Pilz muss nicht unbedingt lange Hyphen bilden oder große Mengen an Toxinen produzieren, um eine Infektion auszulösen“, erklärt Co-Erstautorin Candela Fernández-Fernández, ebenfalls Doktorandin in Gresnigts Team. „Abhängig von den Bedingungen, denen er ausgesetzt ist, passt er sich an – und kann sich den Wirt zunutze machen.“

Ein versteckter Stoffwechselweg führt zu Schäden

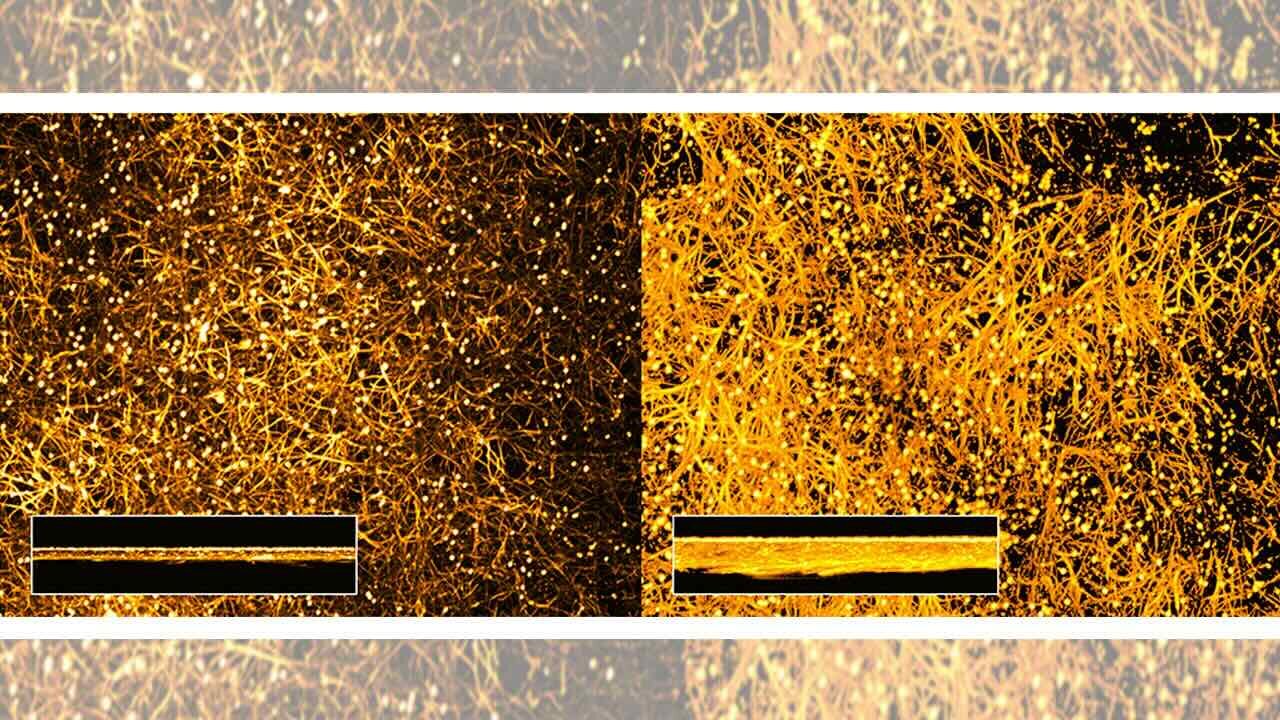

Um den Mechanismus aufzudecken, der zur Infektion führt, verwendete das Team eine Kombination aus verschiedenen Methoden, darunter Mikroskopie, Transkriptomik, Metabolomik sowie zellbasierte Tests. Sie zeigten, dass Albumin eine Umprogrammierung des Pilzstoffwechsels auslöste, darunter Lipidoxidationswege, die zur Produktion der toxischen Verbindung 13-HODE führen – diese war zuvor nicht mit der Virulenz von Candida albicans in Verbindung gebracht worden.

Wichtige Hinweise für die zukünftige Pilzforschung

Die Ergebnisse geben einige wichtige Hinweise für die zukünftige Pilzforschung. Sie heben beispielsweise die Notwendigkeit physiologisch relevanter Testsysteme hervor, die die Umgebung des menschlichen Wirts besser widerspiegeln. „Es reicht nicht aus, im Labor nur die essenziellen Nährstoffe bereitzustellen“, sagt Hitzler. „Man braucht die richtigen Umweltreize. Sonst könnte man Pilzstämme übersehen, die im menschlichen Körper tatsächlich gefährlich sind.“

Außerdem zeigt die Studie, wie wichtig es ist, mit klinischen Isolaten zu arbeiten, die die Vielfalt der Candida-Stämme in realen Infektionen widerspiegeln. „Wenn man beispielsweise eine Vaginalinfektion untersuchen will, ist es sinnvoll, einen Stamm aus diesem Bereich zu verwenden“, sagt Fernández-Fernández. „Standard-Laborstämme spiegeln möglicherweise nicht wider, was bei einer echten Infektion passiert.“

Candida albicans vielseitigerer als bisher vermutet

Mit den neuen Erkenntnissen erscheint Candida albicans als ein noch vielseitigerer Organismus, der in der Lage ist, seine Strategien je nach Umgebung anzupassen – und schon ein einziges Wirtsprotein wie Albumin kann das empfindliche Gleichgewicht im Körper in Richtung Krankheit verschieben. In Zukunft könnte dieses Wissen zu realistischeren Infektionsmodellen beitragen und – langfristig gesehen – helfen, neue Ansatzpunkte für Antimykotika zu identifizieren.

Die Studie wurde unter anderem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und mit Mitteln des Freistaates Thüringen unterstützt, kofinanziert von der Europäischen Union.

An der Studie waren folgende Institutionen beteiligt: Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie – Hans-Knöll-Institut (Leibniz-HKI), Jena, Deutschland; Friedrich-Schiller-Universität Jena, Deutschland; Universität Würzburg, Deutschland; Universität Perugia, Italien; Universität von Kalifornien, San Francisco, USA; Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), Spanien; Institute for Research in Biomedicine (IRB), Barcelona, Spanien; SoftOmics, Barcelona, Spanien; Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA), Barcelona, Spanien; Centro Investigación Biomédica En Red de Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), Barcelona, Spanien

Originalpublikation

Hitzler SUJ, Fernández-Fernández C, Günther K, Dietschmann A, Hovhannisyan H, Möslinger A, Austermeier S, Cristóvão B, Vascelli G, Zelante T, Pekmezović M, Ramírez-Zavala B, Morschhäuser J, Werz O, Gabaldón T, Jordan PM, Vylkova S, Gresnigt MS (2025) Host albumin redirects Candida albicans metabolism to engage an alternative pathogenicity pathway. Nat Commun 16, 6447, https://doi.org/10.1038/s41467-025-61701-5