Bei schwerwiegenden Weichteilverletzungen ist eine Gewebetransplantation mitunter unumgänglich. Für den Patienten bedeutet dies einen schwerwiegenden Eingriff. Künftig könnte das fehlende Gewebe direkt im Patientenkörper nachwachsen – in Isolationskammern, die unter die Haut implantiert und der Wunden-Geometrie individuell angepasst werden können, informiert ein Forscherteam der Fraunhofer-Institute für Angewandte Polymerforschung (IAP). Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Lasertechnik (ILT) und der BG Klinik Ludwigshafen stellen die Forschenden ihre 3-D-gedruckten Kammern auf der Medizintechnik-Messe Medica vom 15. bis 18. November in Düsseldorf vor.

Unter der Haut transplantierte Isolationskammern

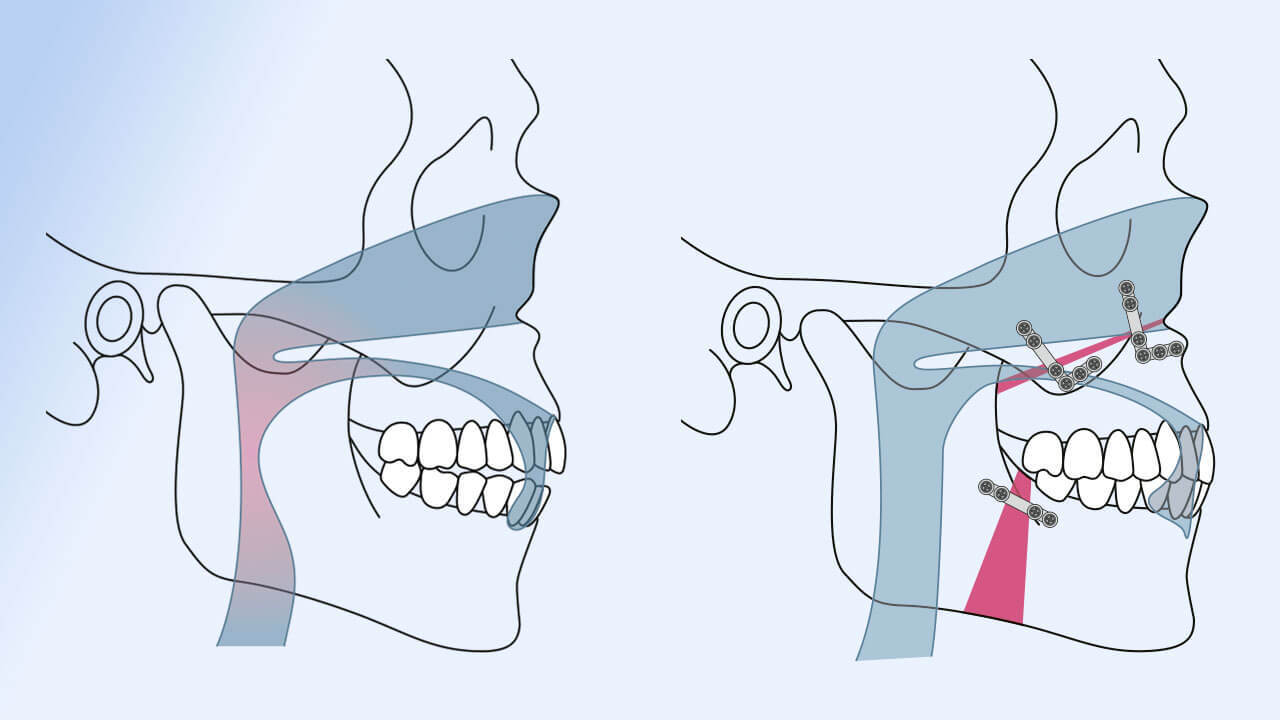

Liegen beim Patienten Strukturen wie Knochen, Gefäße oder Sehnen frei, bleibt oft nur eine Gewebetransplantation mit durchblutetem Gewebe. Für den Patienten ist das mit einer stundenlangen Operation und mit der Verletzung von gesundem körpereigenem Gewebe verbunden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln daher gewebeschonende Methoden zur Erzeugung durchbluteter Gewebetransplantate, um Haut und anderes Gewebe gezielt zu ersetzen. So könnte man etwa mit Kollagen ausgekleidete Isolationskammern aus Teflon unter die Haut vernähen und darin eine Arterie beziehungsweise eine Vene schlaufenförmig hineinlegen. Durch Zell-Einwanderung und Einwachsen von Gefäßen wird das Kollagen innerhalb von zwei bis vier Wochen schließlich in ein transplantationsfähiges Gewebe umgebaut. Ein kleiner Eingriff, für den eine örtliche Betäubung ausreicht.

Es entsteht vaskularisiertes Gewebe

Im Gegensatz zu gezüchtetem Gewebe aus der Petrischale ist das in der Kammer entstehende Gewebe vollständig vaskularisiert – also mit Kapillaren durchsetzt – und damit durchblutet. Es entsteht also ein lebendiges Bindegewebe, das die Form der Isolationskammer annimmt und für eine Transplantation geeignet ist, ohne dass gesundes Spendergewebe geopfert werden muss. Ein weiterer Vorteil: Da das Gewebe vom Körper des Patienten hergestellt wird, werden Abstoßungsreaktionen umgangen.

Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer IAP evaluieren und optimieren diese Technik derzeit im BMBF geförderten Projekt FlexLoop (Förderkennzeichen 03VP05962) – gemeinsam mit dem Fraunhofer ILT und der BG Klinik Ludwigshafen – Klinik für Plastische- und Rekonstruktive Chirurgie der Universität Heidelberg.

Neue Formen durch 3-D-Druck

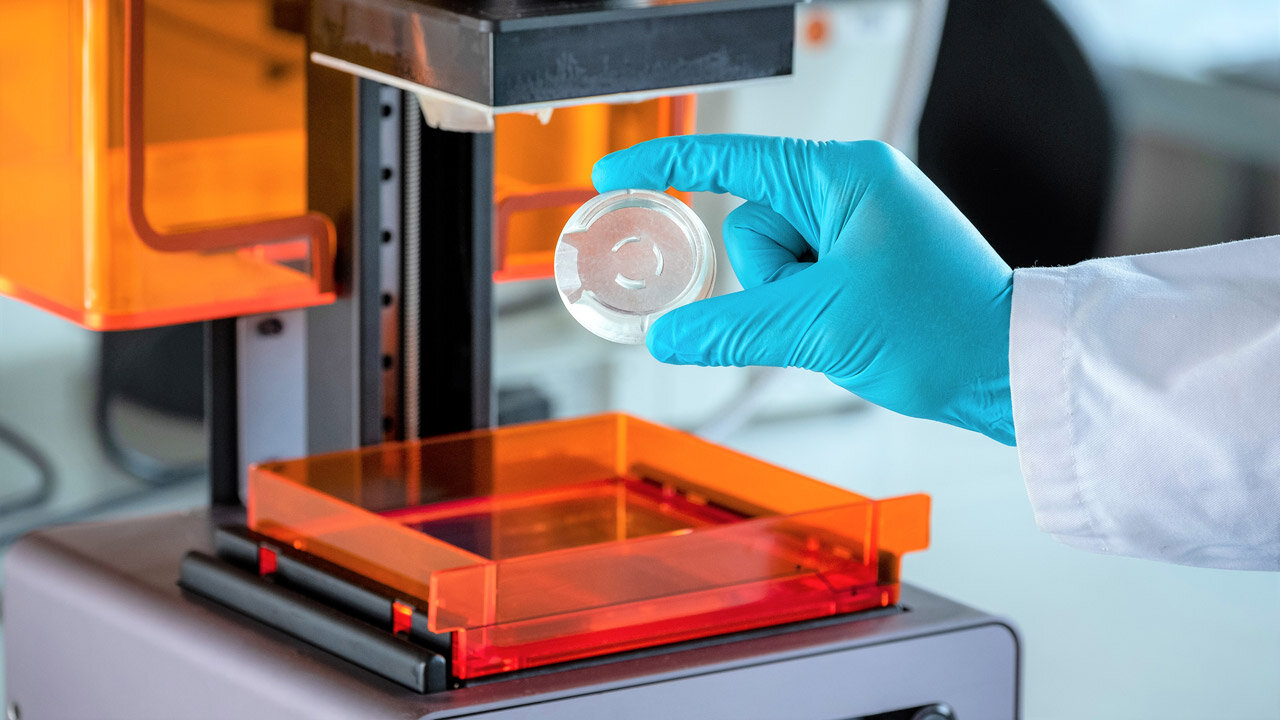

„Wurden bisher nur runde Isolationskammern für die Gewebezüchtung genutzt, so können wir die Form der Isolationskammern erstmalig an die Form des Weichteildefekts des Patienten anpassen und damit die Personalisierung und Individualisierung der Medizin weiter vorantreiben“, sagt Dr. Wolfdietrich Meyer, Projektleiter am Fraunhofer IAP. Möglich macht es der 3-D-Druck, der das bisherige Fräsen der Kammern ersetzen soll. Da sich das herkömmliche Kammermaterial Teflon nicht drucken lässt, setzen die Experten vom Fraunhofer ILT dazu auf Photoharze. „Der 3-D-Druck bietet nicht nur den Vorteil, die Form des Gewebes vorgeben zu können, wir haben auch Kammerdesigns entwickelt, durch die eine Gewebezüchtung möglichst komfortabel für Patientinnen und Patienten abläuft und eine einfache Handhabung bei der Operation erlaubt“, erklärt Andreas Hoffmann, Projektleiter am Fraunhofer ILT.

Die Forscherinnen und Forscher am Fraunhofer IAP testen sowohl das Material an sich als auch die verschieden geformten Isolationskammern. Die Isolationskammer darf keine Abbauprodukte in den Körper des Patienten abgeben oder zu Abstoßungsreaktionen führen, sie muss biokompatibel sein. Wie haltbar ist das Material im menschlichen Organismus? Verändert es sich, wenn es auf Körpertemperatur gebracht wird? Erste Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Was die gesamten Isolationskammern angeht, so stehen die mechanischen Eigenschaften im Vordergrund. Denn die Kammern werden mit dem umliegenden Gewebe vernäht oder an einer defektnahen Stelle unter die Haut implantiert: Hierbei dürfen sich für eine sichere Anwendung in der Kammer zum Beispiel keine Risse ausbilden.

Weitere Informationen:

https://www.iap.fraunhofer.de/de/Pressemitteilungen/2021/personalisierte-medizin

Polymere für medizinische Anwendungen

Die Medizinerinnen und Mediziner an der BG Klinik Ludwigshafen wiederum untersuchen, ob das nachwachsende Gewebe auch komplex geformte Isolationskammern vollständig ausfüllen kann. „Wir möchten damit vor allem zeigen, dass wir in den 3-D-gedruckten Kammern formbares Gewebe züchten können, das wiederum – wie ein Art Puzzleteil – einen komplexen Weichteildefekt vollständig verschließen kann. Zusätzlich wird die biomechanische Qualität des gezüchteten Gewebes genau untersucht“, erklärt Dr. Florian Falkner, Assistenzarzt für Plastische und Rekonstruktive Chirurgie an der BG Klinik Ludwigshafen. Bis diese Form der Gewebezüchtung als routinemäßiges Verfahren reif für die klinische Anwendung ist, wird es noch ein paar Jahre an Entwicklung brauchen.