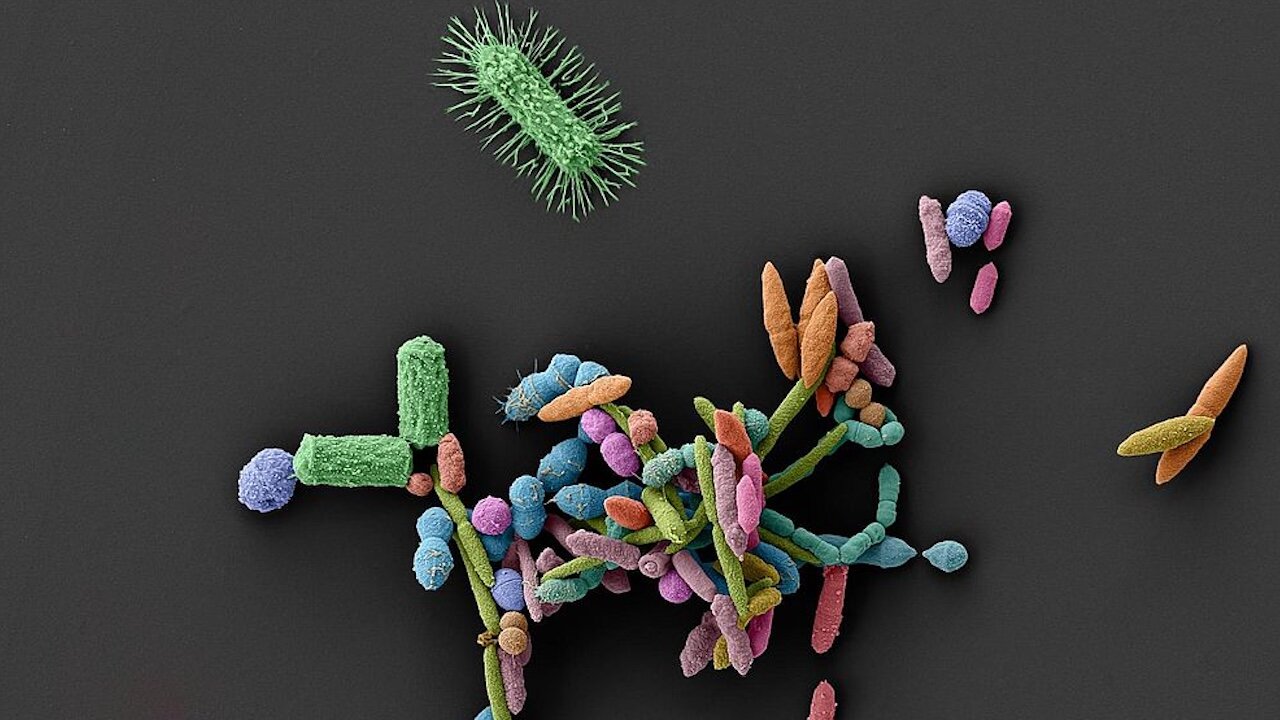

Der menschliche Darm beherbergt ein dichtes Netzwerk aus Mikroorganismen, insgesamt als Darmmikrobiom bezeichnet, das unsere Gesundheit aktiv mitgestaltet. Die Mikroorganismen helfen bei der Verdauung, trainieren das Immunsystem – und schützen uns gegen gefährliche Eindringlinge.

Dieser Schutz kann nicht nur durch Antibiotika gestört werden, mit denen bei einer Therapie das Wachstum krankheitserregender Bakterien gehemmt werden soll. Eine neue Studie zeigt: Auch viele Medikamente, die eigentlich nur auf den menschlichen Körper wirken sollen, können das Mikrobiom verändern. Dadurch können Krankheitserreger leichter im Darm wachsen und Infektionen verursachen. Die Studie unter der Leitung von Professorin Lisa Maier vom Interfakultären Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin und dem Exzellenzcluster „Kontrolle von Mikroorganismen zur Bekämpfung von Infektionen“ (CMFI) der Universität Tübingen wurde im Fachjournal Nature veröffentlicht.

„Dieses Ausmaß war vollkommen unerwartet“

Die Forschenden untersuchten 53 gängige Nicht-Antibiotika, darunter Allergiemittel, Antidepressiva oder Hormonpräparate. Ihre Wirkung wurde im Labor in synthetischen und echten menschlichen Darmgemeinschaften getestet.

Das Ergebnis: Rund ein Drittel dieser Wirkstoffe förderte das Wachstum von Salmonellen, Bakterien, die schwere Durchfallerkrankungen auslösen können. Lisa Maier, die Seniorautorin der Studie, sagt: „Dieses Ausmaß war vollkommen unerwartet. Viele dieser nicht-antibiotischen Medikamente hemmen nützliche Darmbakterien, während krankmachende Keime wie Salmonella Typhimurium unempfindlich sind. So entsteht im Mikrobiom ein Ungleichgewicht, durch das Krankheitserreger im Vorteil sind.“

Krankheitserreger bleiben, schützende Bakterien verschwinden

Die Forscherinnen und Forscher beobachteten einen ähnlichen Effekt bei Mäusen, bei denen bestimmte Medikamente zu einer stärkeren Vermehrung von Salmonellen führten. Die Folge war ein schwerer Verlauf einer Salmonellose, gekennzeichnet durch einen schnellen Krankheitsausbruch und starke Entzündungen.

Medikamente können die Gesamtbiomasse der Darmflora senken

Der Wirkmechanismus sei vielschichtig, berichten die Hauptautorin und der Hauptautor der Studie Dr. Anne Grießhammer und Dr. Jacobo de la Cuesta aus der Forschungsgruppe von Lisa Maier: Die Medikamente senkten die Gesamtbiomasse der Darmflora, störten die Artenvielfalt oder beseitigten jene Bakterien, die normalerweise mit den Krankheitserregern um Nährstoffe konkurrieren. Dadurch verschwänden natürliche Konkurrenten krankmachender Keime wie Salmonella, die sich dann ungehindert vermehren können.

„Unsere Ergebnisse zeigen, dass bei der Einnahme von Medikamenten nicht nur die gewünschte therapeutische Wirkung beobachtet werden muss, sondern auch der Einfluss auf das Mikrobiom“, sagt Grießhammer. „Die Einnahme von Medikamenten ist häufig unvermeidbar. Aber selbst Wirkstoffe mit vermeintlich wenigen Nebenwirkungen können im Darm sozusagen die mikrobielle Schutzmauer zum Einsturz bringen.“ Und Maier ergänzt: „Es ist bekannt, dass Antibiotika die Darmflora stören können. Nun haben wir starke Hinweise, dass auch viele andere Medikamente diese natürliche Schutzbarriere unbemerkt schädigen. Das kann für geschwächte oder ältere Menschen gefährlich werden.“

Forderung nach Neubewertung von Medikamentenwirkungen

Die Forschenden empfehlen, dass die Wirkung von Medikamenten auf das Mikrobiom bei der Entwicklung systematisch mituntersucht werden sollte – insbesondere bei Medikamentenklassen wie Antihistaminika, Antipsychotika oder selektiven Östrogen-Rezeptormodulatoren und bei der Kombination mehrerer Medikamente

Das Team von Maier hat ein neues Hochdurchsatzverfahren entwickelt, mit dem sich schnell und zuverlässig testen lässt, wie Medikamente die Widerstandsfähigkeit des Mikrobioms unter Standardbedingungen beeinflussen. Dieses großangelegte Screening soll helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen und Therapien anzupassen.

„Wer das Mikrobiom stört, öffnet Krankheitserregern Tür und Tor“

Diese Erkenntnisse erfordern ein Umdenken in der Arzneimittelforschung: Medikamente sollten künftig nicht nur pharmakologisch, sondern auch mikrobiologisch bewertet werden. „Wer das Mikrobiom stört, öffnet Krankheitserregern Tür und Tor – es ist integraler Bestandteil unserer Gesundheit und muss als solches in der Medizin betrachtet werden“, betont Maier.

Rektorin Prof. Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann unterstreicht: „Die Mikrobiomforschung in Tübingen hat hier einen wichtigen Erkenntnisgewinn vorzuweisen. Wenn bei der Entwicklung von Arzneimitteln die Wirkung auf das Mikrobiom einbezogen wird, besteht die Hoffnung, dass Patientinnen und Patienten langfristig passendere Therapien mit reduzierten Nebenwirkungen erhalten können.“

Publikation:

Grießhammer A, de la Cuesta-Zuluaga J, Müller P, Gekeler C, Homolak Jan, Chang H, Schmitt K, Planker C, Schmidtchen V, Gallage S, Bohn E, Nguyen TH, Hetzer J, Heikenwälder M, Huang KC, Zahir T, Lisa Maier. (2025) Non-antibiotic drugs disrupt colonization resistance against pathogenic Gammaproteobacteria. Nature 643. doi: 10.1038/s41586-025-09217-2 (Online-Publikation erfolgte vor der Print-Publikation).