Viele Verletzungen und Wunden behandelt unser Körper von ganz allein. Selbstheilungskräfte schließen Hautabschürfungen und lassen Knochen wieder zusammenwachsen. Bei der Knochenreparatur nach einer Fraktur oder auch aufgrund eines Defektes müssen Mediziner allerdings oft nachhelfen. Dabei kommen immer häufiger sogenannte Knochenersatzmaterialien zum Einsatz, die an der geschädigten Stelle die Form und Funktion des Knochens teilweise oder vollständig wiederherstellen. Damit solche Implantate im Fall einer Beschädigung nicht selbst durch eine aufwendige Operation ausgetauscht oder repariert werden müssen, sollten sie ebenfalls Selbstheilungsfähigkeiten besitzen.

Materialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Friedrich-Schiller-Universität Jena haben nun ein Knochenersatzmaterial entwickelt, das das Ausmaß der eigenen Schädigung minimiert und sich gleichzeitig selbst repariert. Über ihre Forschungsergebnisse berichten sie im renommierten Forschungsmagazin Scientific Reports.

Minimalinvasive Anwendung von Kalziumphosphat-Zement

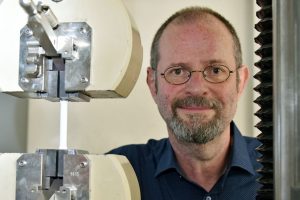

Prof. Dr. Frank A. Müller, Professur für Oberflächen und Grenzflächentechnologie am OSIM. Foto: Anne Günther/FSU

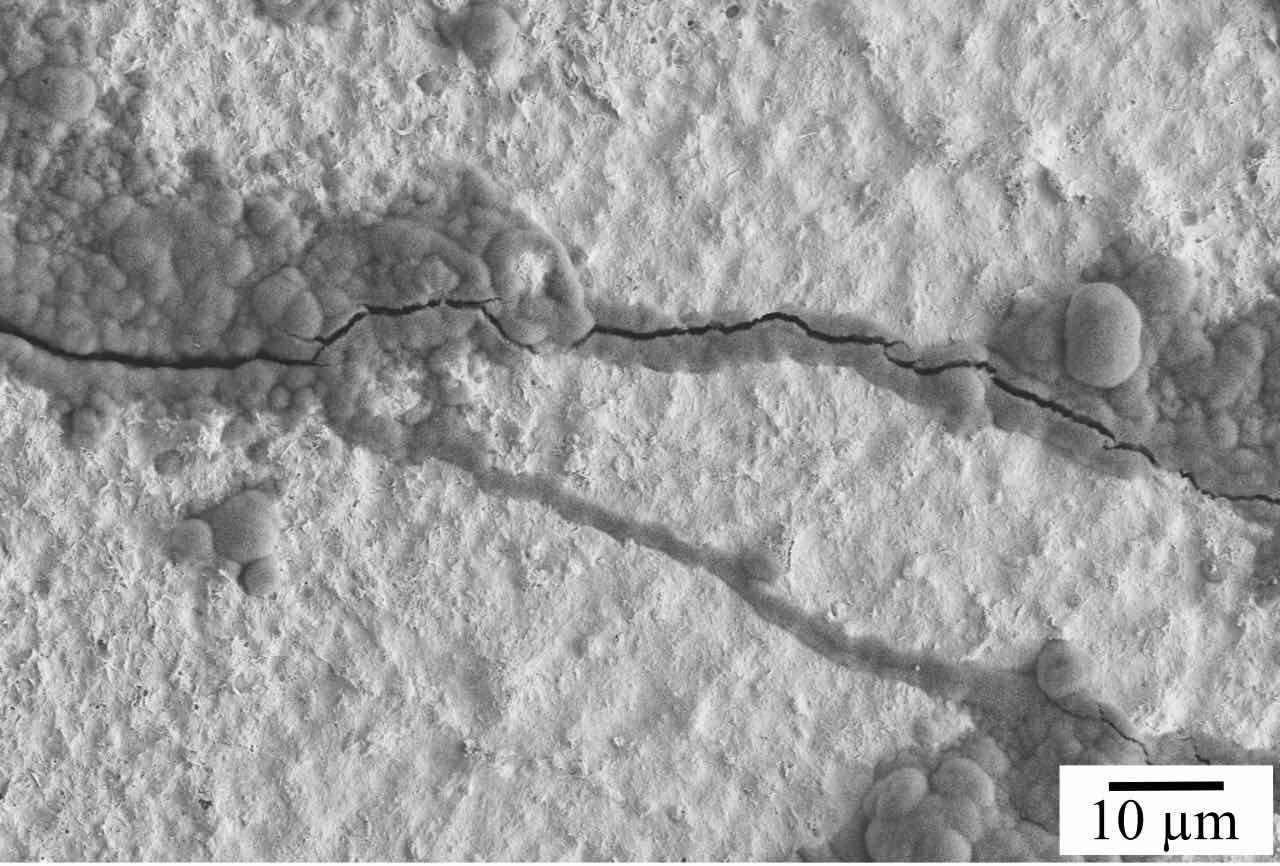

Die Jenaer Experten, die im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Selbstheilende Materialien“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit Kollegen der Universität Würzburg zusammenarbeiteten, konzentrierten sich dabei auf sogenannten Kalziumphosphatzement – einen Knochenersatzstoff, der in der Medizin bereits häufig zum Einsatz kommt. Denn das Material regt zum einen die Knochenbildung an und steigert das Einwachsen von Blutgefäßen. Zum anderen lässt es sich minimalinvasiv als Paste in den Körper einbringen, wo es sich aufgrund seiner Verformbarkeit eng an die Knochenstruktur anpasst. „Aufgrund seiner hohen Sprödigkeit bilden sich im Material jedoch bei zu großer Belastung Risse, die sich schnell weiter öffnen, das Implantat destabilisieren und schließlich zerstören können – ähnlich wie bei Beton an Gebäuden“, erklärt Prof. Dr. Frank A. Müller von der Universität Jena. „Deshalb wird Kalziumphosphat-Zement bisher hauptsächlich an Knochen eingesetzt, die keine lasttragende Rolle im Skelett einnehmen, etwa im Mund- und Kieferbereich.“

Risse überbrücken und wieder auffüllen

Original-Publikation:

Anne V. Boehm, Susanne Meininger, Uwe Gbureck, Frank A. Mueller (2020): Self-healing capacity of fiber-reinforced calcium phosphate cements, Scientific Reports, DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-66207-2

Diesen Prozess haben die Jenaer Forscherinnen und Forscher im Rahmen ihrer Experimente nachgestellt, indem sie den Kalziumphosphatzement gezielt schädigten und in simulierter Körperflüssigkeit ausheilten. Dank dieser intrinsischen Selbstheilungsfähigkeit – und der mit der Faserverstärkung verbundenen größeren Belastbarkeit – könnten sich die Anwendungsgebiete für Knochenimplantate aus Kalziumphosphatzement erheblich erweitern und möglicherweise zukünftig auch lasttragende Skelettbereiche umfassen.