Essen und Reden gehören doch zusammen: Die Studie eines internationalen Forschungsteams unter der Leitung der Universität Zürich zeigt, dass ernährungsbedingte Gebissveränderungen in verschiedenen Sprachen der Welt zu neuen Lauten wie dem „f“ führten. Die Resultate widersprechen der traditionellen Annahme, dass das Spektrum an Sprachlauten in der Menschheitsgeschichte unverändert blieb, so eine Meldung auf idw online.

Das Lautinventar menschlicher Sprache ist äußerst vielfältig und umfasst häufige Laute wie „m“ und „a“ ebenso wie die seltenen Schnalzlaute in einigen Sprachen im südlichen Afrika. Gemeinhin wird angenommen, dass sich das Lautspektrum mit der Entstehung des Homo Sapiens vor ungefähr 300.000 Jahren stabilisierte. Doch die Studie, die ein Team von Forschern der Universität Zürich zusammen mit Wissenschaftlern von zwei Max-Planck-Instituten, der Universität Lyon und der Nanyang Technological University in Singapur soeben publiziert hat, wirft eine neues Licht auf die Evolution gesprochener Sprache. Sie zeigt, dass sich Laute wie „f“ und „v“, die heute in zahlreichen Sprachen vorkommen, erst vor relativ kurzer Zeit verbreitet haben – als Folge einer neuen Zahnstellung, die ihrerseits auf veränderte Ernährungsgewohnheiten zurückgeht.

Veränderte Essgewohnheiten begünstigten Entstehung neuer Sprachlaute

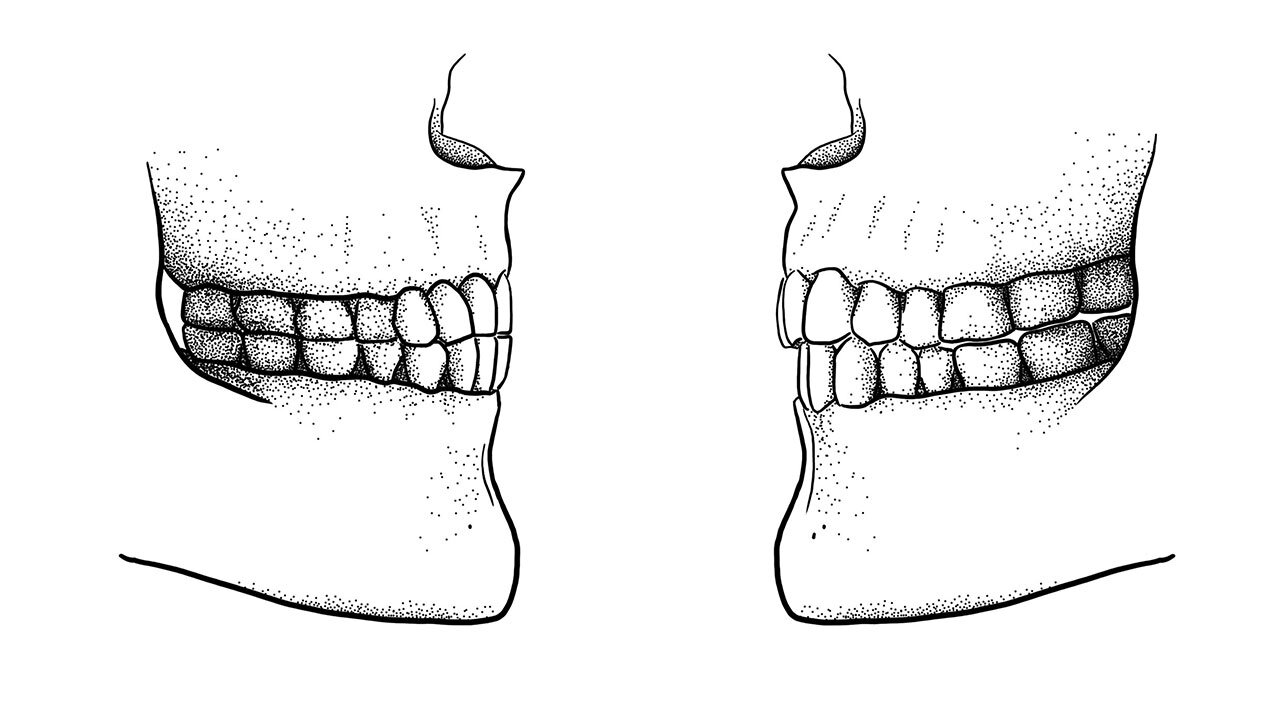

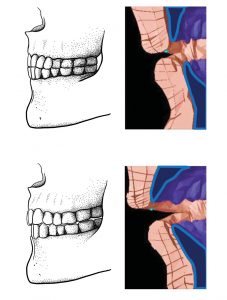

Aufgrund der härteren und zäheren Nahrung entwickelten frühere Menschen im Erwachsenenalter einen sogenannten Kopfbiss, bei dem die Schneidezähne des Ober- und Unterkiefers Kante auf Kante stoßen. Mit der zunehmenden Verbreitung weicherer Nahrung setzte sich an seiner Stelle jedoch eine Gebissform durch, bei der die oberen Schneidezähne leicht über die unteren hinausragen. Dies ermöglichte die Bildung neuer Laute, die heute in der Hälfte aller Sprachen der Welt vorhanden sind: sogenannte Labiodentale, bei denen die oberen Schneidezähne die Unterlippe berühren, wie bei der Aussprache von „f“.

Paläolithischer "Kopfbiss" (oben) und moderne Gebissform (unten) bei der Produktion von "f"-Lauten im biomechanischen Modell. Bild: Tímea Bodogán/Scott Moisik

„In Europa finden wir in den vergangenen zwei Jahrtausenden einen drastischen Anstieg an Labiodentalen, die auf die zunehmende Verbreitung verarbeiteter, weicherer Nahrung zurückgeht und durch die Einführung industrieller Mahlverfahren zusätzlich vorangetrieben wurde“, führt Steven Moran, einer der beiden Ko-Erstautoren, aus. „Der Einfluss unserer biologischen Voraussetzungen auf die Lautentwicklung wurde bisher also unterschätzt.“

Interdisziplinärer Ansatz zur Prüfung einer Hypothese

Inspiriert wurde das Forschungsprojekt durch den Linguisten Charles Hockett, der 1985 eine Häufung von Labiodentalen in Bevölkerungsgruppen mit Zugang zu weicherer Nahrung beobachtete. „Doch es gibt Dutzende fadenscheinige Korrelationen in der Sprache“, kommentiert Ko-Erstautor Damián Blasi. „Direkte Zeugnisse sprachlichen Verhaltens – etwa der Aussprache – fehlen uns aber.“

Originalpublikation:

D. E. Blasi, S. Moran, S. R. Moisik, P. Widmer, D. Dediu, B. Bickel. Human sound systems are shaped by post Neolithic changes in bite configuration. Science, 14 March 2019.

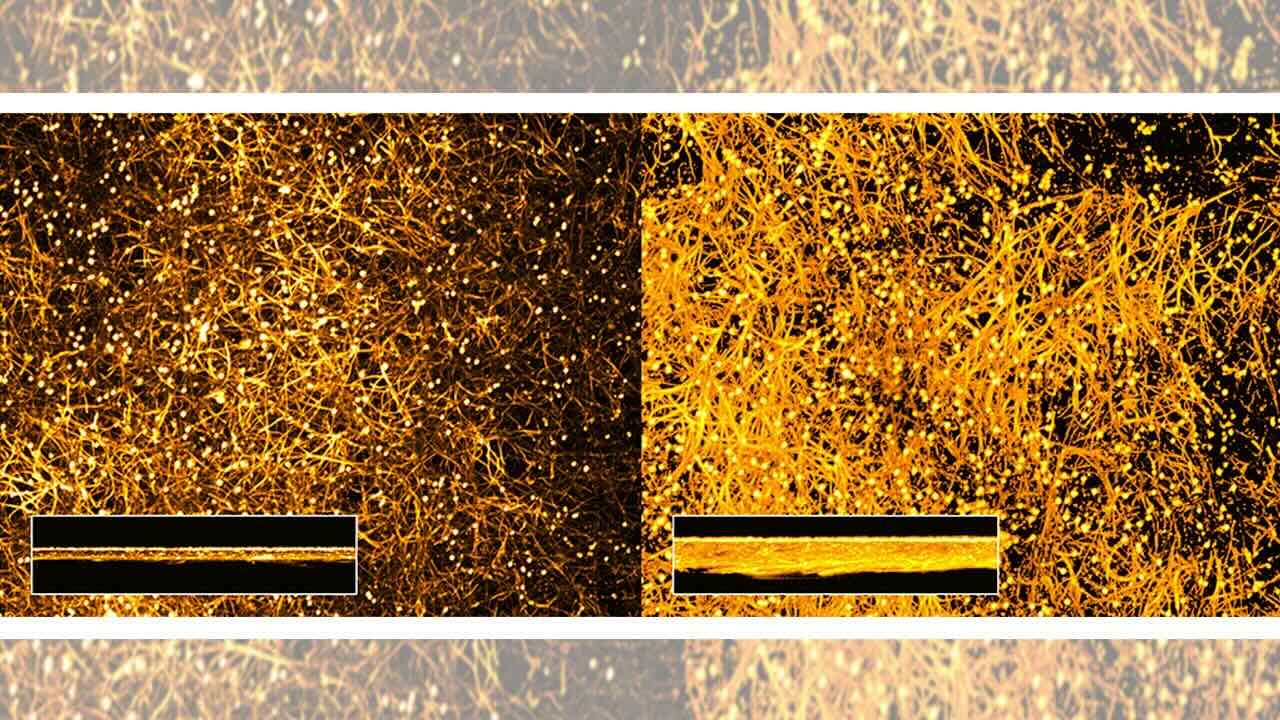

Um die Mechanismen aufzudecken, die den beobachteten Korrelationen zugrunde liegen, griffen die Wissenschaftler deshalb auf Erkenntnisse, Daten und Methoden aus verschiedenen Disziplinen wie der biologischen Anthropologie, der Phonetik und der historischen Linguistik zurück. „Es war letztlich ein seltener Fall von übereinstimmenden Befunden“, so Blasi. Das ganze Projekt sei nur möglich gewesen, weil heute große Datenbanken, detaillierte biomechanische Simulationen und computerintensive Analysemethoden verfügbar sind.

In die Vergangenheit hören

„Unsere Resultate geben einen Einblick in die ursächlichen Zusammenhänge zwischen kulturellem Verhalten, menschlicher Biologie und Sprache“, resümiert Projektleiter und UZH-Professor Balthasar Bickel. „Und sie lassen Zweifel daran aufkommen, dass sich Sprache heute immer noch gleich anhört wie in grauer Vorzeit.“ Diese Erkenntnisse und die neuen Methoden, die dafür entwickelt wurden, erlauben es nun, andere ungelöste Fragen anzugehen: zum Beispiel jene, wie Sprachen früher tönten oder wie Cäsar sein „veni, vidi, vici“ aussprach.