Prof. Dr. Dipl.-Ing. (FH) Bogna Stawarczyk leitet seit mehr als acht Jahren die Werkstoffkunde-Forschungsgruppe an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik (Direktor: Prof. Dr. Edelhoff) des Klinikums der Universität München (LMU München) und begleitet gemeinsam mit ihrem Team spannende Projekte rund um die dentale Werkstoffkunde. Weltweit genießt die Gruppe hohes Ansehen. Wir haben uns die zukunftsweisende Arbeit des Werkstoffkunde-Teams genauer angeschaut.

Es wird geschliffen, geprüft, gerechnet, kontrolliert und ausgewertet. Verteilt auf verschiedene Laborräume stehen moderne Prüfmaschinen, spezifische Computersysteme und Messwerkzeuge zur Verfügung. Hoch technologisiert, modern ausgestattet und bemerkenswert engagiert – das ist die Forschungsgruppe der Werkstoffkunde an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der LMU München. Ein Besuch vor Ort zeigt, dass Werkstoffkunde alles andere als langweilig ist. Routinierte Abläufe beeindrucken ebenso wie das sympathisch-offene Miteinander der Kollegen. Die Mitarbeiter sind bestens ausgebildet und verfolgen die dentale Werkstoffkunde mit Leidenschaft und Ambition – erfolgreich, wie die hohe Reputation und die vielen wissenschaftlichen Publikationen zeigen. So ist die Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik der LMU München international für ihre Forschungen rund um Zirkonoxid, PAEK-Materialien, Verbundtechnologien und vieles mehr bekannt.

Was die Wissenschaftler an der Werkstoffkunde fasziniert? „Mit dem bloßen Auge betrachtet, mögen zum Beispiel Dentalkeramiken langweilig weiß wirken. Die Faszination liegt darin, dass eine dentale Keramik nie einfach nur weiß ist. Sie verfügt über spezifische lichtoptische Eigenschaften, mit denen die Erscheinung eines natürlichen Zahnes nachgeahmt werden kann. Hinzu kommen die mechanischen Eigenschaften und das charakteristische Werkstoffverhalten, das sich innerhalb der Keramiken vollzieht. So verhalten sich Keramiken verschiedener Zusammensetzung stets unterschiedlich, wodurch sich deren spezifische Indikationsbereiche ergeben. Auch im Bereich der Metalle und Kunststoffe lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen der Werkstoffe. Denn auch dort zeigen sich viele interessante Mechanismen, von denen man als Laie gar nichts ahnt.“

Ingenieur- und Naturwissenschaft trifft Zahnmedizin und Zahntechnik

Die Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Technik und Medizin spricht Frauen und Männer gleichermaßen an (Abb. 1). In der Werkstoffkunde-Forschungsgruppe arbeiten neun Naturwissenschaftler (Werkstoffwissenschaftler, Dentaltechnologen und Verfahrenstechniker) und aktuell ein Zahntechniker. Sechs der neun Naturwissenschaftlern sind selber Zahntechniker. Eine Zahnärztin ist Vollzeit, weitere fünf sind neben ihrer klinischen Arbeit interdisziplinär forschend tätig. 2018 ist die neue strukturierte Promotionsordnung an der LMU in Kraft getreten. Diese Änderung sieht vor, dass Zahnmedizin-Doktoranden für mindestens acht Monate in Vollzeit auf einem Forschungsprojekt beschäftigt sind. Momentan promovieren fünf Doktoranden in der Werkstoffkunde-Forschung der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik. Zudem ist die Abteilung gut mit anderen Universitäten sowie internationalen Forschungseinrichtungen vernetzt. Auf Grund neuer innovativer Projekte sucht die Forschungsgruppe auch stets nach neuen Mitarbeitern. Je nach Abschluss ist es hier möglich im Rahmen der Forschungsprojekte zu promovieren. „Das Tolle an der universitären Arbeit ist die Unabhängigkeit und Neutralität. Es wird keine Philosophie in der Entwicklungs- und Vertriebsrichtung vertreten, sondern unabhängig geforscht.“

Prüfverfahren

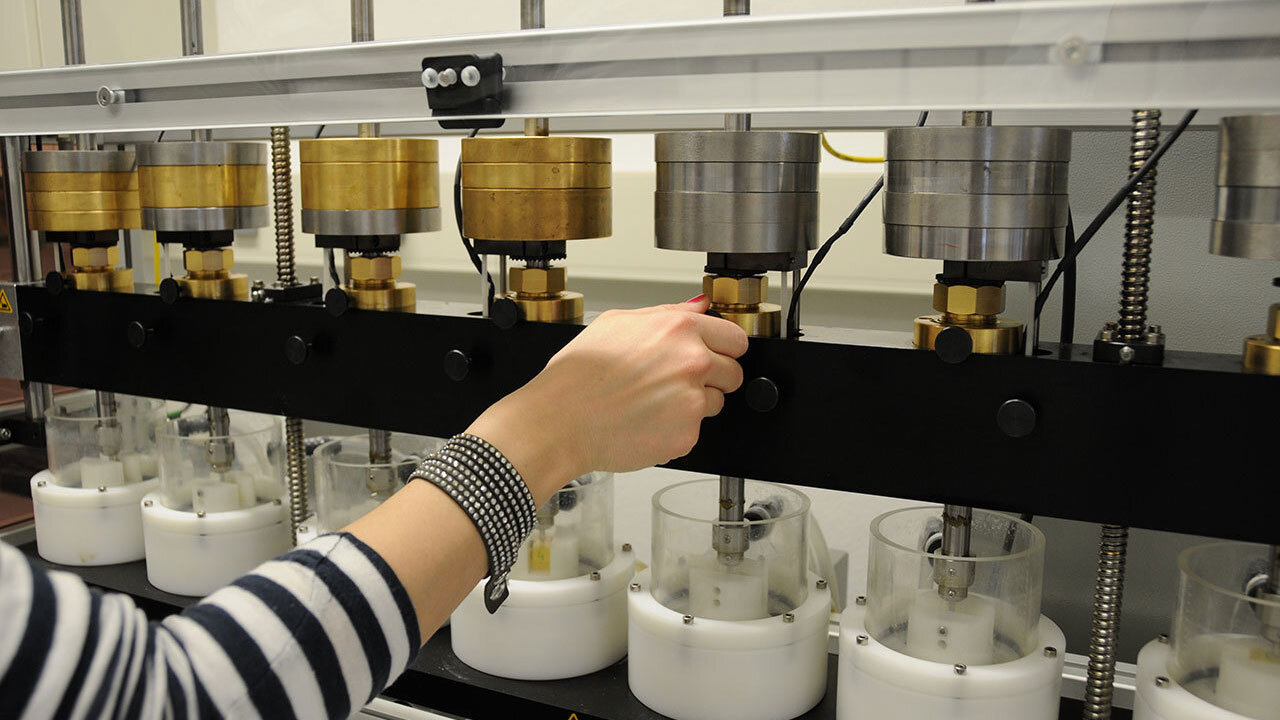

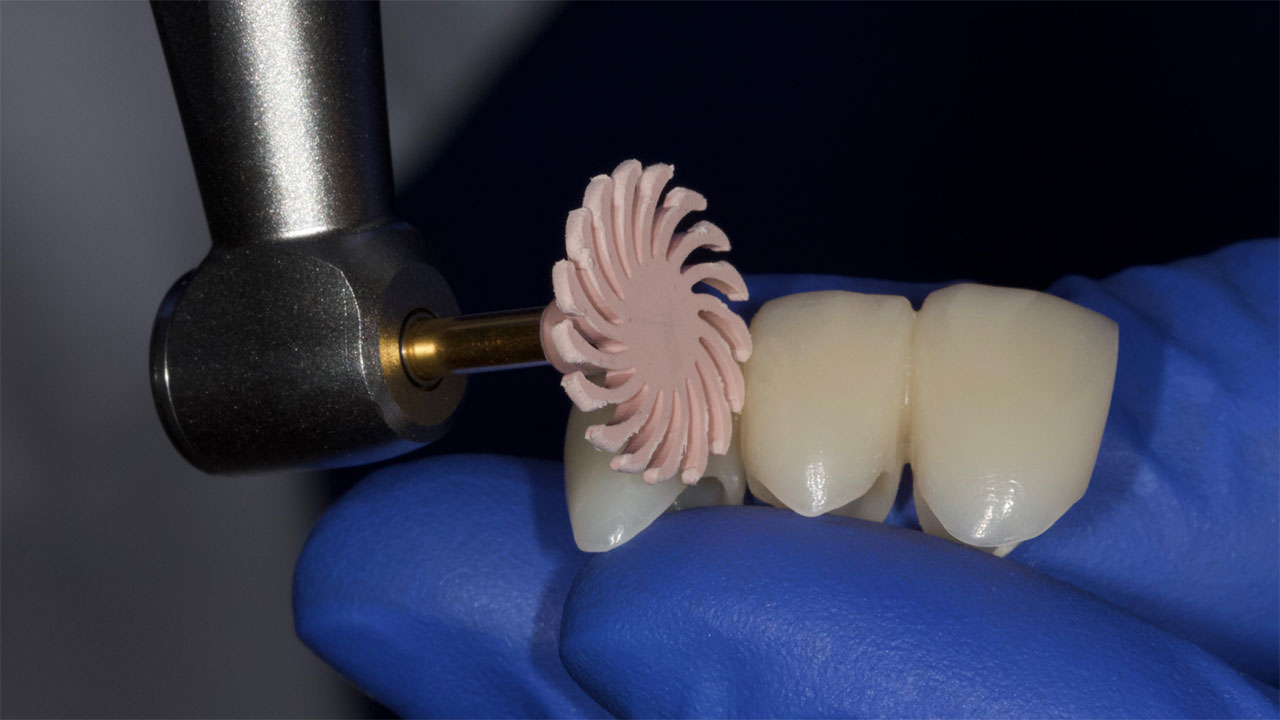

Die Werkstoffkunde ist ein Innovationstreiber der Dentalbranche. In der Zahnmedizin findet eine Vielzahl von Materialien Anwendung, die entsprechend ihrem Einsatz spezifische Eigenschaften erfüllen müssen. An der LMU stehen unter anderem CAD/CAM-Fräseinheiten, 3-D-Drucker, verschiedenste Simulationsmaschinen und Messtechniken zur Verfügung, um dentale Materialien auf Langzeitstabilität, Verschleißerscheinungen, Verfärbungsneigungen, Materialermüdungen und vieles mehr zu prüfen (Abb. 2). Natürlich wird der Workflow aus der Praxis beziehungsweise dem Labor in den in-vitro-Studien mit einbezogen. So sind die Prüfkörper oft an Realstrukturen wie Kronen- und Brückengeometrien angelehnt. Die Prüfkörperherstellung erfolgt in der Regel entsprechend den Bedingungen im Dentallabor.

Mit einem Kausimulator werden beispielsweise mechanische Tests vorgenommen, die eine künstliche Alterung implizieren beziehungsweise den Verschließ eines Materials durch Kauvorgänge simulieren (Titelbild). Ausgewertet werden die Ergebnisse unter anderem mit einem speziellen 3-D-Laserscanner. Basierend auf statistischen Aufzeichnungen können Rückschlüsse auf die Stabilität bei Kaubelastung gezogen werden. Untersuchte Alterungsprozesse kommen solchen in der menschlichen Mundhöhle sehr nahe. Aber auch mit in-vitro durchgeführten Plaqueadhäsions-Tests oder Biokompatibilitätsprüfungen werden wichtige Informationen für den Einsatz dentaler Materialien im Patientenmund aufbereitet.

Herausforderungen im Alltag

Die Finanzierung des Personals und der Studien sowie Gerätschaften sind wiederkehrende Herausforderungen. Der Hauptteil der Personalstellen wird durch die Forschungsgruppe selbst finanziert, indem Drittmittelgelder über Forschungsprojekte generiert werden. Dies erfolgt über Kooperationsprojekte, Fördermittel vom Staat sowie Drittmittel von Unternehmen für bestimmte Untersuchungen (Abb. 3). Eine weitere Herausforderung sind die Versuchsaufbauten. „Hier entwickeln wir oft selbst – nach intensiver Recherchearbeit – die passenden Vorgehensweisen. Manchmal werden spezielle Prüfmaschinen konzipiert und extra für uns hergestellt“, erklärt Stawarczyk. Es wurde beispielsweise im Rahmen eines geförderten Entwicklungsprojekts zusammen mit SD Mechatronik eine Maschine für die Prüfung der Alterungsbeständigkeit respektive der Langzeitstabilität von diversen Werkstoffen entwickelt, in der eine sehr lange in-vivo-Alterung in kürzester Zeit in-vitro geprüft werden kann.

Und der universitäre Alltag? In Vorlesungen werden Studierende in die Werkstoffkunde eingeführt, wissenschaftliche Vorgehensweisen erläutert, Bachelor- und Masterarbeiten sowie Dissertationen betreut, Projektideen entwickelt, Anträge geschrieben und in-vitro-Studien durchgeführt. Außerdem werden Statistiken erstellt, wissenschaftliche Publikationen verfasst und in internationalen Fachjournalen veröffentlicht. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen häufig als Grundlage für klinische Studien und die klinische Anwendung der untersuchten und entwickelten Werkstoffe.

Aktuelle Projekte

Den neuen Technologien und Fertigungsverfahren ist es zu verdanken, dass die dentale Werkstoffwissenschaft einen enormen Antrieb erlebt. Derzeit im Fokus der Werkstoffkunde an der LMU stehen zusätzlich zu Zirkonoxid die Hochleistungsthermoplaste und deren Verarbeitung als Restaurationsmaterial sowie ästhetische Befestigungsmaterialien. Eines der großen dentalen Trendthemen ist die additive Fertigung (3-D-Druck). Während die Technologie immer ausgereifter erscheint, besteht seitens der Materialien hohes Forschungspotenzial. Auch hier ist die Forschungsgruppe aktiv. Bogna Stawarczyk resümiert: „3-D-Druck-Materialien für den dauerhaften Einsatz in der Mundhöhle und ihre Biokompatibilität sowie Langzeitstabilität werden die Herausforderungen der dentalen Werkstoffkunde in den kommenden Jahren sein“. Und so wird weiter geschliffen, geprüft, gerechnet, kontrolliert und ausgewertet – ganz im Sinne einer vielfältigen, hochwertigen zahnärztlichen Prothetik. Weitere Infos zur Werkstoffwissenschaft der LMU unter www.facebook.com/werkstoffkundeforschung und auf der offiziellen Homepage der LMU München.

Annett Kieschnick, Freie Fachjournalistin, Berlin