PKV-Verband: ePA auch für Privatversicherte vorantreiben

Der Verband der Privaten Krankenversicherungn begrüßt den bundesweiten Start der ePA und fordert, die Voraussetzungen für die Nutzung auch durch Privatversicherte schnell zu verbessern. „Die bundesweite Einführung der sogenannten „ePA für alle“ markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum digitalisierten Gesundheitswesen. Die neue Generation der Patientenakte wird medizinische Behandlungen besser und effizienter machen“, erklärte der Direktor des PKV-Verbands, Florian Reuther.

„Die Einführung der elektronischen Patientenakte ist in der PKV freiwillig. Die ersten privaten Krankenversicherer bieten ihren Versicherten die ePA an. Weitere Unternehmen planen im Laufe des Jahres zu folgen, so dass bis Ende 2025 die große Mehrheit der Privatversicherten die ePA nutzen kann.“

Für die Patientinnen und Patienten sei es ein entscheidender Vorteil der ePA, die eigenen Gesundheitsdaten jederzeit einsehen und selbst organisieren zu können. „Privatversicherte nutzen dafür die Smartphone-App ihres Versicherers. Darin können sie einstellen, welche Einrichtungen auf welche Daten zugreifen dürfen. So lassen sich die Berechtigungen jederzeit nachvollziehen und anpassen. Eine elektronische Gesundheitskarte ist dafür nicht notwendig. Die Privaten Krankenversicherer setzen stattdessen auf digitale Identitäten mit Hilfe der sogenannten GesundheitsID, die auf Grundlage eines hochsicheren Ident-Verfahrens vergeben wird“, erklärt Reuther.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) und seine Mitgliedsunternehmen treiben seit Jahren mit eigenen Projekten und durch engagiertes Mitwirken in der Gematik GmbH die Digitalisierung im Gesundheitswesen voran, so Reuther weiter. Für eine flächendeckende Ausstattung der Privatversicherten fehle aktuell aber noch eine gesetzliche Grundlage. „Um dem Anspruch einer „ePA für alle“ gerecht zu werden, sollte die neue Bundesregierung die gesetzlichen Hürden sofort abbauen und für Privatversicherte zustimmungsfreie Bildung der einheitlichen Krankenversichertennummer (KVNR) ermöglichen“, so der PKV-Verbandsdirektor. (Quelle: PKV-Verband)

Online-Portal bietet Publikationen rund um Gesundheit in mehr als 40 Sprachen

Das Online-Portal „Migration und Gesundheit“ soll Menschen mit Zuwanderungsgeschichte dabei helfen, sich mit dem deutschen Gesundheitssystem vertraut zu machen. Das Portal des Bundesgesundheitsministeriums verlinkt zu Publikationen in über 40 Sprachen und steht auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch zur Verfügung.

Schwerpunktthemen des Portals sind „Gesundheitswesen“, „Gesundheit & Vorsorge“, „Pflege“ sowie „Sucht & Drogen“. Es stehen Informationsmaterialien zur medizinischen Versorgung in Deutschland, zur Kindergesundheit, zu Schutzimpfungen, Hygiene oder Arzneimitteln zur Verfügung. Zudem bietet das Portal Anamnesebögen in verschiedenen Sprachen, Bildwörterbücher zu unterschiedlichen Beschwerden oder Therapiepläne, die die Einnahme von Medikamenten in einfacher Bildsprache erklären, und vieles mehr. Das Informationsangebot wird regelmäßig aktualisiert und kontinuierlich um weitere Themen aus dem Bereich Gesundheit erweitert.

Mit einer Infokarte, die auf der Seite heruntergeladen oder bestellt werden kann, können Praxen ihre Patientinnen und Patienten auf das Online-Angebot aufmerksam machen. Zudem informiert ein Flyer kurz und kompakt über die Inhalte des Portals und führt die Sprachen auf, in denen Infomaterialien angeboten werden. (Quelle: KBV)

„Gesundheits-Investitionen sind Motor für wirtschaftliches Wachstum“

Investitionen in den Gesundheitssektor stärken nicht nur die öffentliche Gesundheit, sondern treiben auch Innovationen voran, schaffen Arbeitsplätze und fördern nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Darauf wies Prof. Dr. Dennis A. Ostwald, Gründer und Geschäftsführer des WifOR-Instituts, auf der BVMed-Mitgliederversammlung am 24. April 2025 in Berlin hin. „Gesundheitsinvestitionen sind ein Motor für wirtschaftliches Wachstum“, so der Appell Ostwalds an die Wirtschaftspolitik. Deshalb sei es richtig und konsequent, dass der neue Koalitionsvertrag die industrielle Gesundheitswirtschaft – mit Medizintechnik und Pharma – als Leitwirtschaft anerkenne und unterstütze.

Die Gesundheitswirtschaft bezeichnete Ostwald grundsätzlich als „Motor für Wachstum und Beschäftigung“. Deshalb sei der Perspektivwechsel vom reinen Kostenfaktor zum Wachstumsmotor überfällig. Ein Beispiel: Im Jahr 2024 wurde jeder achte Euro Bruttowertschöpfung und jede/jeder sechste Erwerbstätige in der Gesamtwirtschaft durch die Gesundheitswirtschaft gesichert.

Die industrielle Gesundheitswirtschaft (iGW) – bestehend aus Medizintechnik, Pharma, Biotech und Digital Health – stehe für eine Million Beschäftigte und 103 Milliarden Bruttowertschöpfung. Mit jedem erwirtschafteten Euro Bruttowertschöpfung in der iGW wurde zudem ein weiterer Euro als Ausstrahleffekt in der gesamten Volkswirtschaft im Jahr 2024 generiert. „Die industrielle Gesundheitswirtschaft ist damit eine innovative und produktive Säule der Gesundheitswirtschaft“, so Ostwald.

Die Medizintechnik als wesentlicher Teil der industriellen Gesundheitswirtschaft steht im Jahr 2024 für 212.000 Erwerbstätige, 19,7 Milliarden Euro Bruttowertschöpfung und 31,8 Milliarden Euro Exporte. Damit werde rund ein Fünftel der iGW-Bruttowertschöpfung und -Erwerbstätigen in der MedTech-Branche gesichert. Mit jedem Euro Bruttowertschöpfung in der Medizintechnik werden nach WifOR-Angaben zudem weitere 1,10 Euro in der Volkswirtschaft generiert. Im Vergleich zu 2015 sei die Medizintechnik aber mit 3,5 Prozent jährlich weniger stark gewachsen als die iGW insgesamt. Hier könnten Potenziale durch verbesserte Rahmenbedingungen für die Branche gehoben werden, so Ostwald bei der BVMed-Mitgliederversammlung. (Quelle: BVMed)

„Zeit vollmundiger Versprechen muss ein Ende haben“

Angesichts trüber Wirtschaftsaussichten und steigenden Ausgaben stimmen immer mehr Politiker die Bürger auf zusätzliche Kosten und Einschnitte im Gesundheitswesen ein. Beiträge dazu hat der G+G-Dienst der AOK zusammengefasst. So habe der Gesundheitsexperte und CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, im Gastbeitrag beim Fokus geschrieben: „Die Zeit der vollmundigen Versprechen muss ein Ende haben. […] Wir müssen korrigieren, was sich in den vergangenen Jahren verselbstständigt hat und den Sozialstaat mutig auf seine Kernbereiche zurückführen, andernfalls fahren wir ihn an die Wand“, so der frühere bayerische Gesundheitsminister.

Auch der noch geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte schwere Zeiten für die Beitragszahler voraus. Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, sagte „Welt-TV“: „Die Lage ist extrem ernst.“ Die Vorstandsvorsitzende des Ersatzkassenverbandes Vdek, Ulrike Elsner, betonte, die Politik dürfe keine Zeit verlieren. „Sobald die Regierung ihre Arbeit aufgenommen hat, sollte sie ein Sofortprogramm zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung aufsetzen, um weitere Beitragssatzerhöhungen in 2025 und 2026 zu vermeiden.“

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, zunächst Kommissionen einzusetzen, die für beide Sozialversicherungszweige Konzepte erarbeiten. Das wird von den Kassen kritisiert. Diese fordern immer wieder sofortiges Handeln und nicht das Warten auf Empfehlungen einer Kommission.

Zusätzlicher Druck entsteht durch die wirtschaftliche Lage. Am Donnerstag hatte die geschäftsführende Bundesregierung ihre Wachstumsprognose von 1,1 Prozent im Herbst auf null Prozent herabgestuft. Der Sprecher des GKV-Spitzenverbandes, Florian Lanz, sagte dazu G+G, in den vergangenen Jahren hätten sich bei konjunkturellen Schwankungen der Arbeitsmarkt und damit auch die unterjährige Einnahmesituation des Gesundheitsfonds als sehr stabil gezeigt. Inwieweit die aktuellen Prognosen auf den Arbeitsmarkt durchschlügen, sei noch offen. Wichtig sei, dass der Gesundheitsfonds weiter über eine Mindestreserve verfüge.

Holetschek erklärte, der Bund müsse aus Steuermitteln die Kosten für Bezieher von Bürgergeld ausgleichen. Den Pflegekassen müsse der Bund die Pandemiekosten erstatten. Es gelte aber: „Die Zeiten, in denen unser Sozialstaat einem ‚All-you-can-eat-Buffet‘ glich, sind vorbei.“ (Quelle: G+G)

Doctolib und Jameda: Terminbuchung mit Hindernissen

„Jederzeit freie Arzttermine finden“ – damit wirbt das Online-Buchungsportal Doctolib. Doch die Nutzerfreundlichkeit bei der Terminbuchung weist mitunter deutliche Mängel auf. Das zeigt ein Marktcheck des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der den Such- und Buchungsprozess von Arztterminen auf Doctolib und Jameda analysiert hat. Die Verbraucherzentrale fordert die neue Bundesregierung auf, Buchungsplattformen für Arzttermine stärker zu regulieren.

„Mit Online-Buchungsportalen können Patientinnen und Patienten flexibel Arzttermine vereinbaren – auch wenn die Praxis gerade geschlossen oder telefonisch nicht erreichbar ist. Problematisch aber wird es, wenn Patientinnen und Patienten gezwungen sind, kommerzielle Terminportale zu nutzen, um überhaupt an Arzttermine zu kommen. Der Zugang zur ärztlichen Versorgung muss frei von wirtschaftlichen Interessen bleiben. Wir fordern die neue Bundesregierung auf, Mindeststandards für kommerzielle Terminportale festzulegen und für nicht-kommerzielle Alternativen zu sorgen“, so Thomas Moormann, Leiter Team Gesundheit und Pflege im Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Der Marktcheck habe gezeigt: Die Nutzerfreundlichkeit der Terminbuchung bei Doctolib und Jameda weise deutliche Mängel auf. Insbesondere unzureichende Filter- und Sortierfunktionen erschwerten es Patientinnen und Patienten, gezielt einen passenden Termin zu finden. In knapp einem Fünftel der Fälle (15 von 80 Suchergebnissen) wurden Praxen gelistet, bei denen keine Termine angezeigt wurden (Doctolib: 13 von 60, Jameda: 2 von 20). Selbst in Fällen, in denen Termine buchbar schienen, erwiesen sich nur weniger als die Hälfte von ihnen (29 von 65 Suchergebnissen) im weiteren Verlauf als geeignet, etwa, weil keine Neupatienten aufgenommen wurden oder weil die vorgeschlagenen Terminarten nicht zum gesuchten Besuchsgrund passten. Angezeigte Termine stellten sich mitunter als Privatsprechstunden heraus oder ließen sich nur als Selbstzahlerleistung buchen – obwohl dies vorher per Filter ausgeschlossen wurde.

„Der Zugang zur ärztlichen Versorgung darf nicht davon abhängig sein, ob Patient:innen ihre sensiblen Gesundheitsdaten einem kommerziellen Anbieter anvertrauen möchten. Die neue Bundesregierung muss Arztpraxen dazu verpflichten, alternative Wege der Terminbuchung anzubieten, insbesondere telefonisch“, so Moormann. Zudem sollte die neue Regierung die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen zu einem flächendeckend funktionierenden Angebot ausbauen, um unabhängig von kommerziellen Anbietern zu sein. (Quelle: VZBV)

FVDZ Bayern: Viele gute Ansätze, aber auch viele Fragezeichen

Auch der FVDZ Bayern begrüßt die Ankündigung von CDU/CSU und SPD im Entwurf des Koalitionsvertrags, ein Regulierungsgesetz für investorenbetriebene (Zahn)Medizinische Versorgungszentren (iMVZ) auf den Weg zu bringen. Hoffnung keimt auf in Bezug auf die in der Vereinbarung postulierte Präventionsorientierung und den beabsichtigten Bürokratieabbau. Manche systemischen Ansätze sind für den FVDZ Bayern jedoch unausgegoren.

„Wir bauen darauf, dass sich die neue Bundesregierung an ihre Koalitionsvereinbarung hält“, sagt Landesvorsitzender Dr. Christian Deffner. Aus Sicht des FVDZ Bayern ist ein Regulierungsgesetz lange überfällig. Noch-Bundesgesundheitsminister Prof. Dr. Karl Lauterbach hatte im Dezember 2022 eine strengere Regulierung von iMVZ angekündigt – passiert ist nichts. Den Vormarsch internationaler Investoren in die ambulante zahnärztliche Versorgung will der FVDZ Bayern endlich gestoppt sehen, sonst schreitt das Praxissterben voran und die zahnmedizinische Versorgung auf dem „flachen Land“ werde massiv gefährdet.

Der FVDZ Bayern begrüßt viele gute Ansätze im Entwurf des Koalitionsvertrags, beispielsweise zur Stärkung der Prävention. Dazu gehört jedoch eine Verankerung der präventionsorientierten Parodontitistherapie, die nicht Spielball sein darf für übereilte Kostendämpfungsgesetze. Auch der in der Koalitionsvereinbarung angekündigte und von der Politik gerne genutzte Begriff des Bürokratieabbaus im Gesundheitsbereich weckt zwar Hoffnung, von der neuen Bundesregierung erwarten die Zahnärzte nun aber auch Taten.

Kritisch bewertet der FVDZ Bayern das im Koalitionsvertrag fehlende Bekenntnis zum dualen Krankenversicherungssystem. Es gelte, das Hauptaugenmerk auf die Förderung der freiberuflichen Berufsausübung zu legen, um die hochwertige flächendeckende zahnärztliche Versorgung aufrecht zu erhalten. Auf Unverständnis stößt das Fehlen jeglichen Hinweises, endlich die überfällige Anpassung des seit Jahrzehnten von den Zahnärzten geforderten GOZ-Punktwertes anzupacken. „Der sich zunehmend verknappende finanzielle Spielraum mit steigenden Kosten für den Praxisbetrieb, Bürokratieaufwand und Dokumentationspflichten belastet die Zahnärztinnen und Zahnärzte und ihre Teams über die Grenzen des Erträglichen“, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende Dr. Thomas Sommerer.

Das Roll-out der elektronischen Patientenakte (ePA) ist auch von der neuen Bundesregierung für 2025 vorgesehen: …„von einer bundesweiten Testphase zu einer verpflichtenden sanktionsbewehrten Nutzung“, heißt es auf Seite 110. Der FVDZ Bayern lehnt die ePA in ihrer jetzigen Form ab. „Sie ist ein unausgegorenes Konstrukt, mit dem hochsensible Patientendaten nach wie vor nicht ausreichend geschützt werden können“, sagt die stellvertretende Landesvorsitzende Dr. Romana Krapf. „Wer mit Sanktionen droht, sollte zuerst seine Hausaufgaben bezüglich Datenschutz, Anwenderfreundlichkeit und Finanzierung erledigen.“ Mehr zu den Reaktionen auf den Koalitionsvertrag im Beitrag auf QN. (Quelle: FVDZ Bayern)

70 Jahre Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg – Feier am 16. April 2025

Es gibt Momente, die weit mehr sind als bloße Daten in einem Kalender – sie markieren Meilensteine einer erfolgreichen Entwicklung. Ein solcher Moment ist der 16. April 2025, an dem die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ihr 70-jähriges Bestehen im Alten Rathaus in Esslingen feiert und auf sieben Jahrzehnte Engagement für die Zahnärzteschaft sowie die Mundgesundheit der Bevölkerung zurückblickt. Vor genau 70 Jahren, am 16. April 1955, fand in Esslingen am Neckar die erste Sitzung der Vollversammlung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg statt. Mit dieser konstituierenden Versammlung wurde der Grundstein für die berufliche Selbstverwaltung der Zahnärztinnen und Zahnärzte im Land gelegt.

Auf Einladung des Präsidenten der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, Dr. Torsten Tomppert, und seines Stellvertreters, Dr. Bert Bauder, wird das Jubiläum an diesem symbolträchtigen Ort begangen, an dem die Kammer einst ihren Anfang nahm.

Ein Ausdruck der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der Landesregierung Baden-Württemberg und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg ist das Grußwort des stellvertretenden Ministerpräsidenten Thomas Strobl beim Festakt. Zusätzlich wird Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer, mit einem Grußwort die Veranstaltung bereichern.

Den Festvortrag wird Prof. Dr. jur. Peter J. Knüpper zum Thema „Erfolgsmodell Selbstverwaltung – In guter Verfassung“ halten und die Selbstverwaltung als essenzielles Element des demokratischen Rechtsstaates und aktuelle Herausforderungen sowie Zukunftsperspektiven funktionaler Selbstverwaltung diskutieren.

Zum 70-jährigen Bestehen der Kammer erscheint zudem eine Festschrift, die auf dem Internetauftritt der Landeszahnärztekammer zur Verfügung steht. (Quelle: LZKBW/IZZBW)

„Leitwirtschaft Medizintechnik“ braucht einen konkreten Maßnahmenkatalog

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) begrüßt in seiner Stellungnahme zum Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, dass die industrielle Gesundheitswirtschaft (iGW) als Leitwirtschaft anerkannt wird und gestärkt werden soll. „Es ist ein bedeutender Schritt für die MedTech-Branche, dass neben der pharmazeutischen Industrie explizit auch die Medizintechnik als Leitwirtschaft von den Koalitionspartnern anerkannt wird“, so BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll. Diesem Bekenntnis müssen nach Ansicht des deutschen Branchenverbandes nun konkrete und ressortübergreifend abgestimmte Maßnahmen zur Stärkung des MedTech-Standorts folgen. (Quelle: BVMed)

Spyros Vassilopoulos ist neuer Präsident der EFP

Die Europäische Föderation für Parodontologie (EFP) hat Prof. Spyros Vassilopoulos zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Er tritt die Nachfolge von Prof. Moritz Kebschull an und bringt eine strategische Vision mit, die sich auf die Förderung der parodontalen Wissenschaft, die Stärkung der Ausbildung und den Aufbau wirkungsvoller Allianzen innerhalb und außerhalb der zahnmedizinischen Gemeinschaft konzentriert.

„Als EFP-Präsident ist es meine Priorität, die Reichweite und den Einfluss der Föderation zu erweitern. Dazu gehört die Verbesserung der Kommunikation mit Mitgliedern und Interessengruppen, die Förderung der parodontalen Gesundheitsaufklärung, die Stärkung von Partnerschaften und die Verankerung von Nachhaltigkeit in unseren Praxen“, erklärt er. „Die Gewinnung einer neuen Generation von Führungskräften, die Verbesserung von Governance und operativen Abläufen sowie die Diversifizierung der Einnahmequellen sind ebenfalls entscheidend für die langfristige finanzielle Stabilität der EFP. Letztendlich ist es mein Ziel, die Führungsrolle der EFP bei der Förderung einer besseren Mundgesundheit für alle in Europa und weltweit zu stärken“, so Vassilopoulos.

Prof. Vassilopoulos ist Assistenzprofessor in der Abteilung für Parodontologie an der Nationalen und Kapodistrias-Universität Athen in Griechenland. Er ist seit 2009 Vorstandsmitglied der Griechischen Gesellschaft für Parodontologie und Implantologie (HSP), seit 2017 Vertreter der EFP und der designierte Präsident der HSP. Seine Präsidentschaft wird dem globalen Engagement, der Förderung junger Menschen, Innovation und Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der Organisation Priorität einräumen. Ein Höhepunkt seiner Präsidentschaft wird der EuroPerio11-Kongress sein, der vom 14. bis 17. Mai 2025 in Wien stattfinden wird. (Quelle: EFP)

Wolfgang Balmes, langjähriger Vorstand der ZA AG und eG gestorben

Quelle: Die ZA

„Wolfgang Balmes war jahrzehntelang in Vorstandsämtern der ZA-Gruppe tätig und hat die ZA stets auf Kurs gehalten. Wir haben ihn als engagierten, zuverlässigen und freundlichen, stets hilfsbereiten und vorweggehenden Menschen, Kollegen und Vorstand sehr geschätzt“, heißt es im kurzen Nachruf der ZA-Gruppe. Balmes war einer der Treiber beim weiteren Ausbau der ZA AG zu einer echten Abrechnungs- und Factoring-Gesellschaft.

Balmes, der schon seit langem immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, sei nach schwerer Krankheit gestorben, so die ZA. (Quelle: Die ZA/QN)

Klares Nein zu Antisemitismus – Ergebnissen einer Schnellumfrage an Hochschulen

Der amtierende Bundesforschungsminister Cem Özdemir hat am 9. April 2023 die Ergebnisse einer Schnellumfrage zu Antisemitismus an deutschen Hochschulen vorgestellt. Dazu erklärt die Präsidentin der Wissenschaftsministerkonferenz und Wissenschaftsministerin Mecklenburg-Vorpommerns Bettina Martin: „Die Wissenschaftsministerkonferenz sagt Nein zu jeder Form von Antisemitismus. Die vom amtierenden Bundesforschungsminister Özedmir vorgestellten Umfrageergebnisse sind wichtig, denn sie liefern Daten zur Frage, wie mit Antisemitismus in unserer Gesellschaft, insbesondere aber in den Hochschulen umzugehen ist. … Wir müssen zugleich die Prävention gegen Antisemitismus und Israelfeindlichkeit in den Blick nehmen, denn der Anteil der Studierenden mit antisemitischen Einstellungen ist zwar laut der heute vorgestellten Ergebnisse niedriger als in der Gesamtbevölkerung, aber immer noch viel zu hoch. Dafür braucht es eine Sensibilisierung für Antisemitismus und eine Stärkung der Prävention. Jüdisches Studierende müssen sich an unseren Hochschulen sicher fühlen können.“ (Quelle: Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern)

Koalitionsvertrag: Bedarfsplanung für Zahnärzte künftig bei den Ländern

Die Bedarfsplanung für die Zahnärztinnen und Zahnärzte soll künftig bei den Bundesländern liegen. Diesen Vorschlag aus dem Papier der Arbeitsgruppe Gesundheit und Pflege haben Union und SPD jetzt auch in den Koalitionsvertrag aufgenommen, der am 9. April 2025 in Berlin vorgestellt wurde. Konkret heißt es dort: „Wir stärken die Länderbeteiligung in den Zulassungsausschüssen über eine ausschlaggebende Stimme und ermöglichen eine kleinteiligere Bedarfsplanung. Wir schaffen einen Fairnessausgleich zwischen über- und unterversorgten Gebieten: Wir prüfen eine Entbudgetierung von Fachärztinnen und Fachärzten in unterversorgten Gebieten. Dort können universitäre Lehrpraxen vereinfacht ausgebracht werden. Außerdem gibt es in (drohend) unterversorgten Gebieten Zuschläge zum, in überversorgten Gebieten (größer 120 Prozent) Abschläge vom Honorar. Dabei definieren wir auch den Versorgungsauftrag und ermöglichen den Ländern, die Bedarfsplanung für Zahnärztinnen und Zahnärzte selbst vorzunehmen.“

Voraussichtlich ebenfalls für die Vertragszahnärzteschaft greifen wird die Bagatellgrenze von 300 Euro in der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Dazu heißt es: „Wir führen eine Bagatellgrenze von 300 Euro bei der Regressprüfung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte ein. Entsprechende Regelungen werden wir auch für andere Leistungserbringerinnen und -erbringer treffen.“

Neuer Bundesgesundheitsminister soll nun offensichtlich bisherige gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, der Jurist Tino Sorge aus Sachsen-Anhalt werden. Damit wechselt das Ministerium von der SPD wieder zur Union. Sorge ist seit 2013 Abgeordneter im Bundestag, seitdem auch im Gesundheitsausschuss tätig. Offiziell bestätigt werden sollen die Personalien erst mit der Wahl des Bundeskanzlers, die voraussichtlich am 7. Mai 2025 stattfinden soll.

Jetzt müssen die Parteien dem Vertrag noch zustimmen. Die SPD startet am 15. April eine Mitgliederbefragung, die bis zum 29. April laufen wird. Die Union wird einen Parteitag dazu abhalten. Der Koalitionsvertrag ist auf der Internetseite der SPD eingestellt. (Quelle: Quintessence News)

Neuberufung an der Zahnklinik Marburg: Prof. Dr. Matthias Karl

Prof. Dr. med. dent. Matthias Karl ist neuer Ordinarius und Direktor der Klinik für Zahnärztliche Prothetik an der Zahnklinik Marburg, wie das Universitätsklinikum Gießen und Marburg auf LinkedIn mitteilt. Prof. Karl bringt umfassende Erfahrung aus seinen Stationen in Erlangen und an der Universität des Saarlandes mit. Sein Fokus liegt nicht nur auf dem technischen Zahnersatz, sondern auf individuellen, patientenorientierten Behandlungsplänen. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Zahnklinik ermögliche ein „One-Stop-Treatment“ für optimale funktionale und ästhetische Ergebnisse, heißt es. (Quelle: Universitätsklinikum Gießen/Marburg)

Berliner Zahnärzte: Zähneputzen in Kitas muss verbindlich werden!

Anlässlich des Weltgesundheitstages am 7. April 2025 fordern Zahnärztekammer (ZÄK) Berlin und Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) Berlin die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf, das tägliche Zähneputzen in Berliner Kindertagesstätten verbindlich einzuführen. Geschehen soll dies über die Aufnahme in das „Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege“, das für alle öffentlich geförderten Kitas gilt. Wie die jüngst veröffentlichte Sechste Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS 6) zeigt, stellen ein niedriger Bildungsstand in der Familie und ein Migrationshintergrund ein besonderes Kariesrisiko für Kinder dar. Das Zähneputzen in Kitas kann prophylaktisch diesen Nachteilen entgegenwirken, so die Berliner Zahnärzteschaft.

Neben der familiären Bildung sei die Migration ein weiterer Faktor, der die Zahngesundheit von Kindern entscheidend beeinflusse. Auch bei den Auswirkungen auf den Lebensabend, mit zum Beispiel einem deutlich höheren Risiko für Zahnlosigkeit, ist die Migration ein Punkt, so Dr. Andreas Hessberger, Vorstandsvorsitzender der KZV Berlin.

„Zähneputzen sollte in jeder Berliner Kita zum Alltag gehören“, so Dr. Karsten Heegewaldt, Präsident der ZÄK Berlin. „Die Berliner Zahnärzteschaft, KZV und ZÄK Berlin, setzen sich seit Jahren dafür ein, dass Zähneputzen in allen Berliner Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen ein tägliches Ritual sein muss. Denn insbesondere Kinder, die unter sozial schwierigeren familiären Bedingungen aufwachsen, brauchen außerfamiliäre Förderung. Leider erfolgt dies in vielen Kitas nach wie vor nicht. Wir fordern daher eine verbindliche Aufnahme in das ‚Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege'!" (Quelle: ZÄK Berlin)

IT-Sicherheitsrichtlinie für Praxen mit neuen Anforderungen

Die IT-Sicherheitsrichtlinie für Praxen wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben aktualisiert. Damit kommen spätestens ab Oktober einige Neuerungen auf die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten zu. Sie betreffen vor allem das Praxispersonal, das stärker sensibilisiert und geschult werden soll. Ziel ist es, sensible Daten noch besser zu schützen. Da die Richtlinie in Abstimmung von Kassenärztlicher und Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung erarbeitet wird, wird diese neue Richtlinie dann auch weitgehend für Zahnarztpraxen gelten.

„Medizinische Einrichtungen sind zunehmend Ziel von Hacker-Angriffen und auch die Bandbreite der Methoden, mit denen Kriminelle arbeiten, wächst“, sagte KBV-Vorstandsmitglied Dr. Sibylle Steiner. Deshalb müssten auch die Schutzmaßnahmen immer wieder überprüft und angepasst werden, um unbefugte Zugriffe auf die Praxis-IT und damit auf die besonders sensiblen Patienten- und Abrechnungsdaten zu verhindern. Steiner: „Die IT-Sicherheit ist in einem digitalisierten Gesundheitswesen unverzichtbar.“

Bereits seit 2021 unterstützt die IT-Sicherheitsrichtlinie der KBV die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten dabei, entsprechende Vorkehrungen für ihre Praxen zu treffen. Sie enthält Voraussetzungen und Anforderungen für die IT-Sicherheit, die Praxen erfüllen müssen und sollten – je nach Praxisgröße und Ausstattung. Die Richtlinie wurde nach einer gesetzlichen Vorgabe im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erstellt und nun aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben aktualisiert. (Quelle: KBV)

ApoBank zufrieden mit Geschäftsverlauf

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (ApoBank) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem stabilen Jahresüberschuss abgeschlossen. Er erreichte 96 Millionen Euro (2023: 94,2 Millionen Euro). Damit werden der Aufsichtsrat und der Vorstand der Vertreterversammlung erneut eine Dividende von 6 % vorschlagen. Das Betriebsergebnis vor Steuern stieg um ein Drittel auf 311,7 Millionen Euro (2023: 237,9 Millionen Euro).

Screenshot: Quintessence News

Mit Blick auf die Kunden stehen zwei Themen im Fokus: Zum einen will die Bank das Anlagegeschäft mit den Privatkunden weiter ausbauen. Zum anderen will sie sich wieder stärker bei angehenden und jungen Heilberuflern positionieren, sowohl in der Gruppe der Angestellten als auch bei den Existenzgründerinnen und -gründern. Das Beratungsgeschäft für Heilberufler in allen Lebens- und Praxisphasen beruflich und privat soll ausgebaut werden. (Quelle: ApoBank/Quintessence News)

Weltgesundheitstag: Gesunder Start ins Leben darf keine Frage der Herkunft sein

Jedes Jahr sterben weltweit rund fünf Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag, darunter 2,3 Millionen Neugeborene. Alle zwei Minuten verliert eine Frau ihr Leben durch vermeidbare Komplikationen während Schwangerschaft oder Geburt. „Diese Zahlen sind erschütternd. Zugleich sollten sie uns allen Mahnung sein, die Gesundheitssysteme in ärmeren Ländern endlich so zu stärken, dass sie Mütter und Kinder wirksam schützen können.“ Das erklärte Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, anlässlich des Weltgesundheitstags der WHO am 7. April. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gesunde Anfänge, hoffnungsvolle Zukunft“.

Nach wie vor hängt das Überleben eines Kindes entscheidend davon ab, an welchem Ort es geboren wird. Während in Island ein Säugling pro 1.000 Geburten stirbt, sind es in Sierra Leone 72. Rund 70 Prozent aller Todesfälle unter Müttern betreffen laut einer WHO-Studie die Länder in Subsahara-Afrika. Die Gründe für die hohe Sterblichkeit sind unter anderem Armut, mangelnde Bildung und eine unzureichende Gesundheitsinfrastruktur. „Ein gesunder Start ins Leben darf keine Frage der Herkunft sein – er ist ein grundlegendes Recht, das allen Menschen gleichermaßen zusteht. Angesichts des Rückzugs der USA aus der Weltgesundheitsorganisation ist es umso dringlicher, dass Deutschland seinen finanziellen Beitrag signifikant erhöht. Die Arbeitsgruppe Gesundheit von Union und SPD hat sich im Rahmen der Koalitionsverhandlungen für eine jährliche Steigerung um 250 Millionen Euro ausgesprochen. Sollte diese Maßnahme in den Koalitionsvertrag aufgenommen und umgesetzt werden, wäre dies ein starkes Signal für globale Solidarität und Chancengleichheit“, betonte Reinhardt. (Quelle: BZÄK)

PKV beteiligt sich an der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD)

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) beteiligt sich freiwillig an der Finanzierung der Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD). Die UPD bietet Patientinnen und Patienten bundesweit eine qualitätsgesicherte und kostenlose Beratung zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen.

Die Private Krankenversicherung wird ab dem 1. Januar 2025 das Beratungsangebot der UPD-Stiftung mit jährlich 1,1 Millionen Euro mitfinanzieren. Darauf haben sich der Stiftungsvorstand und der PKV-Verband in einer Finanzierungsvereinbarung geeinigt. Diese Fördersumme orientiert sich am Anteil der PKV-Versicherten in der Gesamtbevölkerung.

„Patientinnen und Patienten brauchen eine Anlaufstelle für ihre Fragen rund um das Gesundheitssystem“, erklärt PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. „Wir unterstützen die UPD und übernehmen damit gesamtgesellschaftliche Verantwortung.“

Bereits seit 2011 beteiligt sich die PKV freiwillig an der Finanzierung der unabhängigen Patientenberatung – auch schon vor deren Neugründung als Stiftung. Durch das Engagement der PKV konnte die UPD ein muttersprachliches Beratungsangebot auf Türkisch und Russisch sowie Arabisch aufbauen, so der PKV-Verband. Mit der neuen Struktur als Stiftung bürgerlichen Rechts soll die Einrichtung der Unabhängigen Patientenberatung, die bisher alle sieben Jahre ausgeschrieben werden musste, verstetigt werden.

Die UPD war in ihrer bisherigen Form Ende 2023 aufgelöst worden. Seit Mai 2024 hat die UPD ihre Beratungstätigkeit wieder aufgenommen. Zunächst steht sie telefonisch zur Verfügung, perspektivisch sollen digitale Formate und regionale Beratungsangebote folgen.

Gemäß Paragraf 65b Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) muss der GKV-Spitzenverband eine Stiftung bürgerlichen Rechts errichten und einen jährlichen Betrag in Höhe von 15 Millionen Euro aufwenden. Dieser Betrag verringert sich nun durch die Beteiligung der PKV in Höhe von gesetzlich vorgeschriebenen 7 Prozent der Aufwendungen (§ 65b Abs. 11 SGB V). Damit kann ein Vertreter der PKV im Stiftungsrat stimmberechtigt mitwirken. (Quelle: PKV-Verband)

BIG direkt gesund verdreifacht ab 1. April 2025 den Zuschuss zur PZR

Die gesetzliche Krankenkasse BIG direkt gesund verdreifacht ihren Zuschuss zur Professionellen Zahnreinigung. Gab es bisher einmal im Jahr 50 Euro zur PZR dazu, sind es künftig – ab 1. April 2025 – zweimal im Jahr je 75 Euro, also insgesamt 150 Euro.

„Unter all unseren freiwilligen Leistungen für unsere Kundinnen und Kunden ist die professionelle Zahnreinigung die beliebteste. Daher haben wir uns entschlossen, dieses Angebot im Sinne unserer Versicherten auszubauen“, sagt Jens Herzog, Geschäftsbereichsleiter Kunde und Markt bei der BIG.

Der höhere Zuschuss gilt für alle Mitglieder, die bis zum 31. März 2025 noch keine PZR in Anspruch genommen haben. (Quelle: BIG)

„Sinkende Zahl von Darmkrebs-Neuerkrankungen seit 2002 zeigt deutlich, dass Vorsorge schützt“

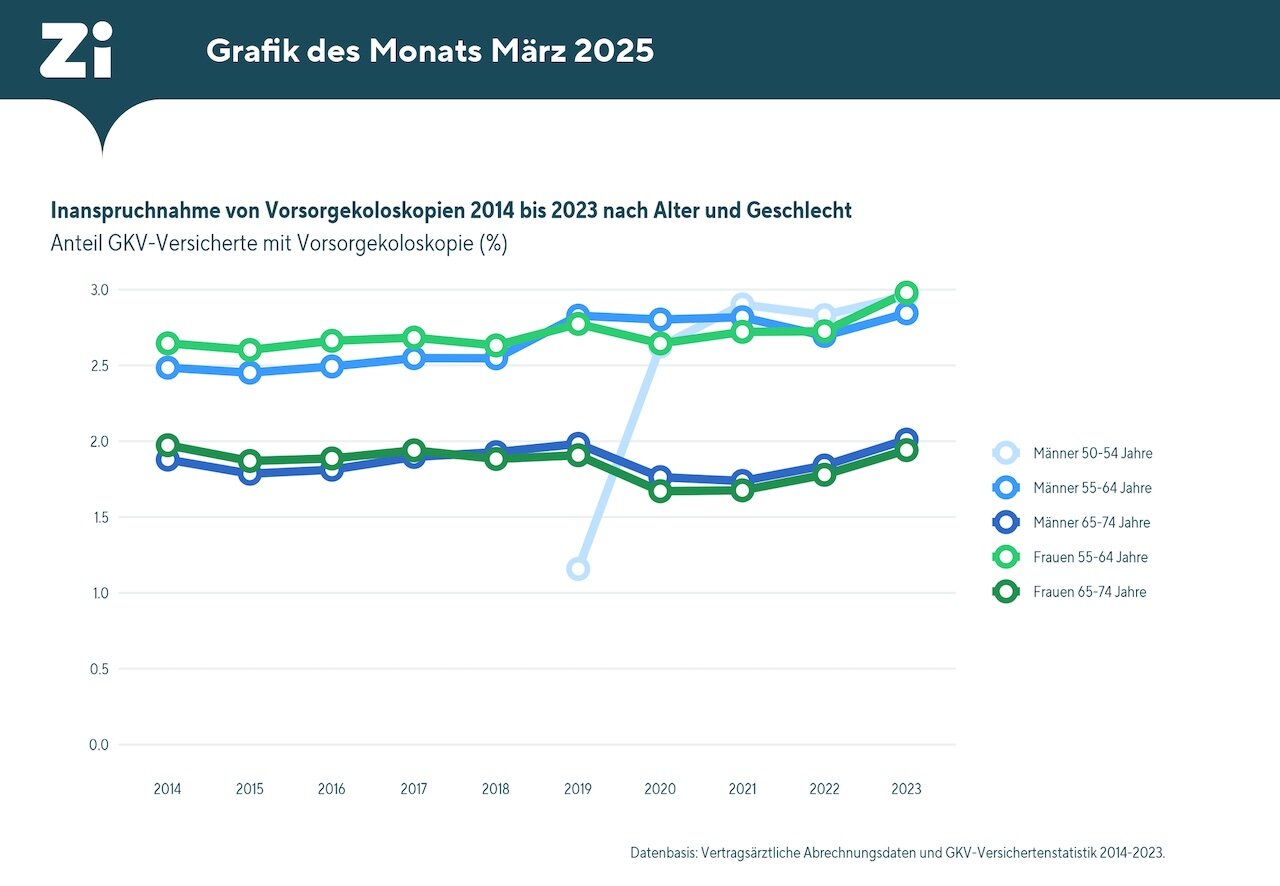

Der Anteil gesetzlich Versicherter zwischen 55 und 64 Jahren in Deutschland, die eine Vorsorgekoloskopie in Anspruch genommen haben, blieb von 2014 bis 2018 nahezu unverändert. Zum Beginn des Einladungsverfahrens im Jahr 2019 ist dieser Wert etwas gestiegen. Ein weiterer leichter Anstieg bis zum Jahr 2023 ist lediglich für 55- bis 64-jährige Frauen zu beobachten. Männer der gleichen Altersgruppe verbleiben auf dem Niveau von 2019. Insgesamt sind bei den 55- bis 64-Jährigen nur geringfügige Geschlechtsunterschiede zu beobachten.

Von der seit 2019 präventiv fokussierten Bevölkerungsgruppe der Männer zwischen 50 und 54 Jahren wird das Angebot ab 2020 in ähnlichem Maße angenommen wie von 55- bis 64-Jährigen. 65- bis 74-Jährige kommen für die zweite Vorsorgekoloskopie in Frage. Deren Anteil mit Untersuchung ist signifikant niedriger als der der jüngeren Altersgruppe. Über die Jahre 2014 bis 2019 ist dabei kaum eine Veränderung zu beobachten. Während der COVID-19-Pandemie 2020-2021 zeigen die vertragsärztlichen Abrechnungsdaten einen Rückgang der Inanspruchnahme-Rate. 2023 wurde das Niveau von 2019 wieder erreicht. Das sind die zentralen Ergebnisse einer aktuellen Schwerpunktauswertung der vertragsärztlichen Abrechnungsdaten für den Zeitraum 2014 bis 2023, die das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) veröffentlicht hat.

Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung

„Mit Beginn des Einladungsverfahrens sehen wir, dass die Teilnahmerate an Vorsorgekoloskopien insbesondere bei jüngeren Patienten etwas gesteigert werden konnte. Dass es seitdem keinen substanziellen Anstieg mehr gab, könnte auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen sein. Die sinkende Zahl von Darmkrebs-Neuerkrankungen seit 2002, als die Vorsorgekoloskopie als Leistung der gesetzlichen Krankenkasse eingeführt worden ist, zeigt jedoch deutlich, dass Früherkennungsuntersuchungen vor ernsthaften Erkrankungen wirksam schützen können. Wir müssen allerdings nach wie vor feststellen, dass die Teilnahmeraten zur Darmkrebsvorsorge auch weiterhin deutlich ausbaufähig sind“, sagte der Zi-Vorstandsvorsitzende Dr. Dominik von Stillfried.

Gesetzlich versicherte Männer ab 50 Jahren sowie gesetzlich versicherte Frauen ab 55 Jahren können zwei Früherkennungskoloskopien im Abstand von 10 Jahren in Anspruch nehmen. Das Alter für die erste Untersuchung ist für Männer im Jahr 2019 von 55 auf 50 Jahre herabgesetzt worden. Für Frauen ist dies ab 1. April 2025 möglich. Seit 2019 erhalten anspruchsberechtigte Versicherte ab 50 Jahren im Rahmen eines organisierten Darmkrebsscreenings von ihrer Krankenkasse eine Einladung zur Früherkennung auf Darmkrebs. (Quelle: Zi)

Elterngeld: Einkommensgrenze sinkt

Eltern, deren Kinder nach dem 31. März 2025 geboren werden, erhalten nur Elterngeld, wenn sie nicht mehr als 175.000 Euro verdienen. Maßgeblich ist jeweils das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes. Bei Paaren und getrennt erziehenden Eltern wird das Einkommen beider Elternteile zusammengerechnet, bei Alleinerziehenden kommt es auf das alleinige Einkommen an. Mehr Informationen im Familienportal zum Elterngeld. (Quelle: Bundesregierung)

EU-Konsultation zu Zöllen: „Medizinische Versorgung aus dem Zollstreit herauslassen“

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) kritisiert in seiner Stellungnahme zur EU-Konsultation über US-Zölle und EU-Gegenzölle, dass die aktuelle Vorschlagsliste der Europäischen Kommission auch zahlreiche Medizinprodukte und wichtige Bestandteile enthält. „Die Aufnahme von für die medizinische Versorgung wichtigen Produkten in die EU-Liste stellt einen Bruch mit der bisherigen Praxis dar, Medizinprodukte aus humanitären Gründen von handelspolitischen Maßnahmen auszunehmen“, so BVMed-Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Dr. Marc-Pierre Möll. Der deutsche MedTech-Verband fordert daher, MedTech-Produkte und wichtige Komponenten von allen geplanten Zoll- und Handelsbeschränkungen auszunehmen. (Quelle: BVMed)

Zahnärzte fordern: Zuckersteuer erheben und Werbeverbot für Süßigkeiten einführen

Durch regelmäßige Prophylaxe, die richtige Mundhygiene und eine zahngesunde Ernährung können Volkskrankheiten wie Karies und Parodontitis vermieden werden. Die nordrheinische Zahnärzteschaft fordert die künftige Bundesregierung daher auf, endlich eine Zuckersteuer zu erheben und ein konsequentes Werbeverbot für Süßigkeiten und zuckerhaltige Getränke einzuführen.

Seitens der Zahnärzteschaft werden bereits erfolgreich zahlreiche Anstrengungen unternommen, damit weniger Patienten an Karies und Parodontitis erkranken. Diese reichen von der Gruppen- und Individualprophylaxe für die Kleinsten bis hin zu eigenen Aufklärungskampagnen. „Während wir alle Hebel in Bewegung setzen, damit weniger Menschen an Karies und Parodontitis erkranken, versäumt die Politik es seit Jahren, Maßnahmen zu ergreifen, um den Zuckerkonsum nachhaltig zu reduzieren. Dabei wissen wir: Die Einführung einer Zuckersteuer wirkt“, so Dr. Ralf Hausweiler, Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein.

Unabhängig von der Mund- und Zahngesundheit begünstigt ein hoher Zuckerkonsum weitere Volkskrankheiten wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei besteht zwischen Parodontitis und Diabetes eine enge Wechselwirkung. So entwickeln Menschen, die an Parodontitis leiden, häufiger Diabetes und umgekehrt. Aktuell leiden in Deutschland allein circa 14 Millionen Menschen an einer schweren Parodontalerkrankung (DMS 6), fast neun Millionen laut Deutscher Diabetes Stiftung an Diabetes mellitus und weitere 15 bis 20 Millionen sind Prädiabetiker (Deutscher Gesundheitsbericht 2022).

Studien aus anderen Ländern wie Großbritannien oder Mexiko hätten gezeigt, dass durch die Einführung einer Zuckersteuer der Konsum signifikant gesenkt und die Zahngesundheit verbessert werden konnte. So ist gemäß einer Studie des BMJ Nutrition Prevention & Health die Zahl der Zahnextraktionen bei Kindern in den ersten fünf Lebensjahren um mehr als ein Viertel gesunken. Ursache für die Zahnextraktionen ist in 90 Prozent der Fälle Karies.

Durch eine eigene Kampagne hat die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) in den vergangenen Jahren zudem wesentlich zur Aufklärung über die Volkskrankheit Parodontitis beigetragen. Dies bedeutet: Während die Zahnärzteschaft auf Prävention setzt und aus eigenen Finanzmitteln Aufklärungskampagnen finanziert, wurden durch die Politik nachweislich wirksame Maßnahmen wie die Einführung einer Zuckersteuer bislang nicht umgesetzt. (Quelle: Zahnärztekammer Nordrhein)