Das Team der Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik an der LMU München versorgt die European Association of Dental Technology (EADT e. V.) regelmäßig mit aktuellen Forschungs- und Studienergebnissen. Auszüge daraus präsentiert der EADT seinen Mitgliedern in einem regelmäßig erscheinenden Newsletter. So auch zum Thema „Schienen“.

Schienen spielen eine zentrale Rolle in der Behandlung von Bruxismus und craniomandibulären Dysfunktionen (CMD). Die Wahl des richtigen Materials und Herstellungsverfahrens – additiv, subtraktiv oder konventionell – entscheidet maßgeblich über Haltbarkeit und therapeutischen Erfolg. Während konventionelle Verfahren seit Jahren etabliert sind, eröffnen digitale Technologien wie 3D-Druck (additiv) und CAD/CAM-Fräsen (subtraktiv) neue Möglichkeiten in der Schienenfertigung. Doch welche Materialien und Verfahren eignen sich für welche klinischen Anforderungen? Eine aktuelle Torsionsstudie liefert praxisrelevante Antworten.

Schienen als Schlüsselelement einer Therapie

Zahlreiche Patientinnen und Patienten haben klinische Zeichen eines Zahnhartsubstanzverlustes infolge parafunktioneller Aktivitäten wie Zähneknirschen und -pressen. Die Ausprägung des Beschwerdebildes reicht dabei von einfachem Bruxismus mit typischen Abrasionsspuren bis hin zu komplexeren Formen der craniomandibulären Dysfunktion (CMD). Letztere manifestieren sich häufig durch Leitsymptome wie Schmerzen, eingeschränkte Kieferöffnung und Kiefergelenkgeräusche.

Schienen stellen in der Behandlung eine zentrale therapeutische Maßnahme dar. Je nach klinischem Befund kommen unterschiedliche Schienentypen zum Einsatz. Diese müssen nicht nur den intraoralen Kräften standhalten, sondern darüber hinaus gezielt die vorherrschende Symptomatik lindern. Entsprechend existiert eine große Vielfalt an Schienenkonzepten, differenziert nach Indikation, Materialzusammensetzung und Herstellungsverfahren.

Schienen: Werkstoffe und Herstellungsverfahren

Die Literatur zeigt eine Vielzahl von Untersuchungen, die sich mit den mechanischen Eigenschaften verschiedener Schienenmaterialien befassen. Dabei wird unter anderem zwischen harten und weicheren Schienen unterschieden – wobei insbesondere der therapeutische Nutzen weicher Schienen weiterhin kontrovers diskutiert wird.

Hinsichtlich der Fertigung haben sich über Jahre konventionelle Verfahren wie das Tiefziehen oder Injektionsverfahren etabliert. Mit der Digitalisierung stehen heute jedoch auch additive (3D-Druck) sowie subtraktive Herstellungsverfahren (CAD/CAM-Fräsen) zur Verfügung.

Subtraktive Verfahren basieren auf dem Fräsen aus Materialblöcken, wobei maximal zwei Schienen gleichzeitig gefertigt werden können. Additive Verfahren mittels 3D-Druck ermöglichen die simultane Herstellung mehrerer Schienen.

Diese Entwicklung hat zu einer erheblichen Erweiterung des Materialangebots geführt – insbesondere im Bereich weicher und flexibler Werkstoffe für Schienen. Doch welche Materialien bieten die besten mechanischen Eigenschaften für welchen Anwendungsfall? Für die Antwort ist eine Auseinandersetzung mit den mechanischen und physikalischen Eigenschaften der Werkstoffe wichtig.

Die Untersuchung

Ziel dieser Untersuchung des Teams der Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik an der LMU München war es, den Einfluss unterschiedlicher Fertigungsverfahren und Werkstoffe auf das Torsionsverhalten von additiv, subtraktiv und konventionell hergestellten Schienen zu analysieren.

Material und Methoden

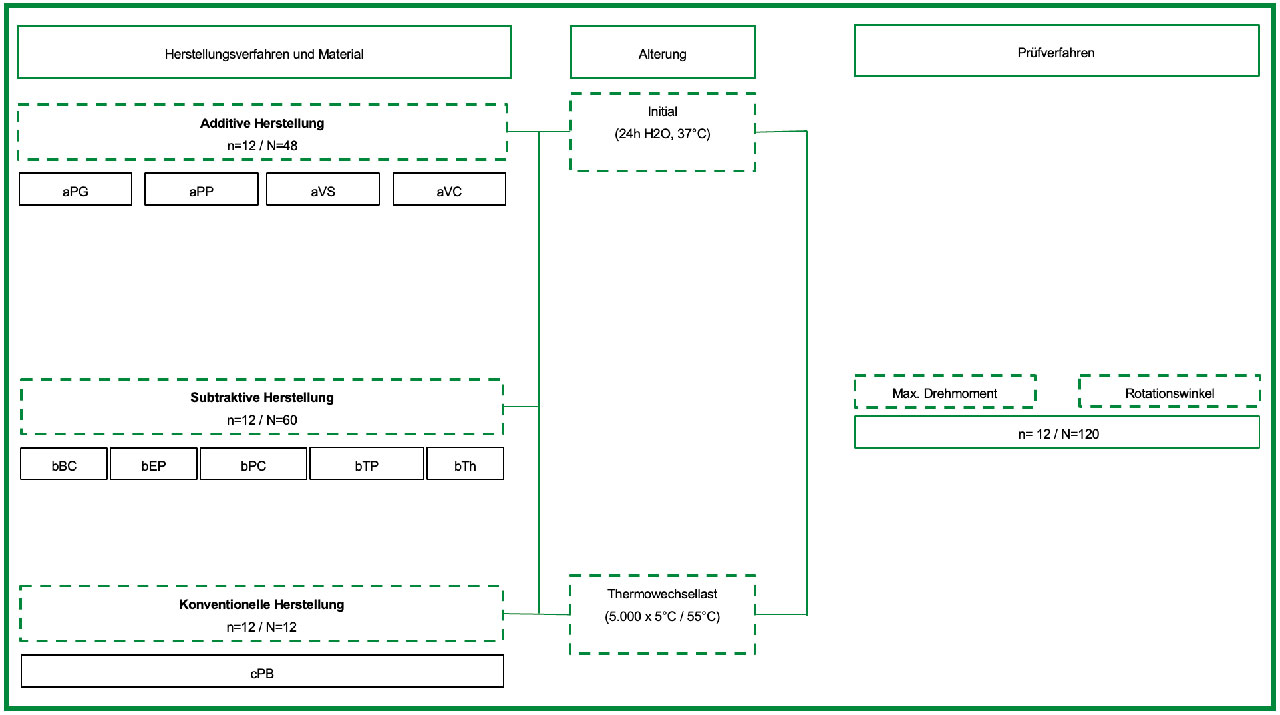

Die Untersuchung unterschied sich von bisherigen Studien dadurch, dass nicht standardisierte Prüfkörper, sondern eine klinische Schienengeometrie konstruiert wurde. Untersucht wurden insgesamt 120 Prüfkörper aus zehn Materialien (Abb. 1):

- vier additiv gefertigte Schienen (GR-10 guide [abgekürzt mit: aPG], ProArt Print Splint clear [aPP], V-Print Splint [aVS], V-Print Splint comfort [aVC]),

- fünf subtraktiv gefertigte Schienen (BioniCut [bBC], EldyPlus [bEP], ProArt CAD Splint clear [bPC], Temp Premium Flexible [bTP], Thermeo [bTH]) sowie

- eine konventionell hergestellte Schiene (Pro Base Cold [cPB]).

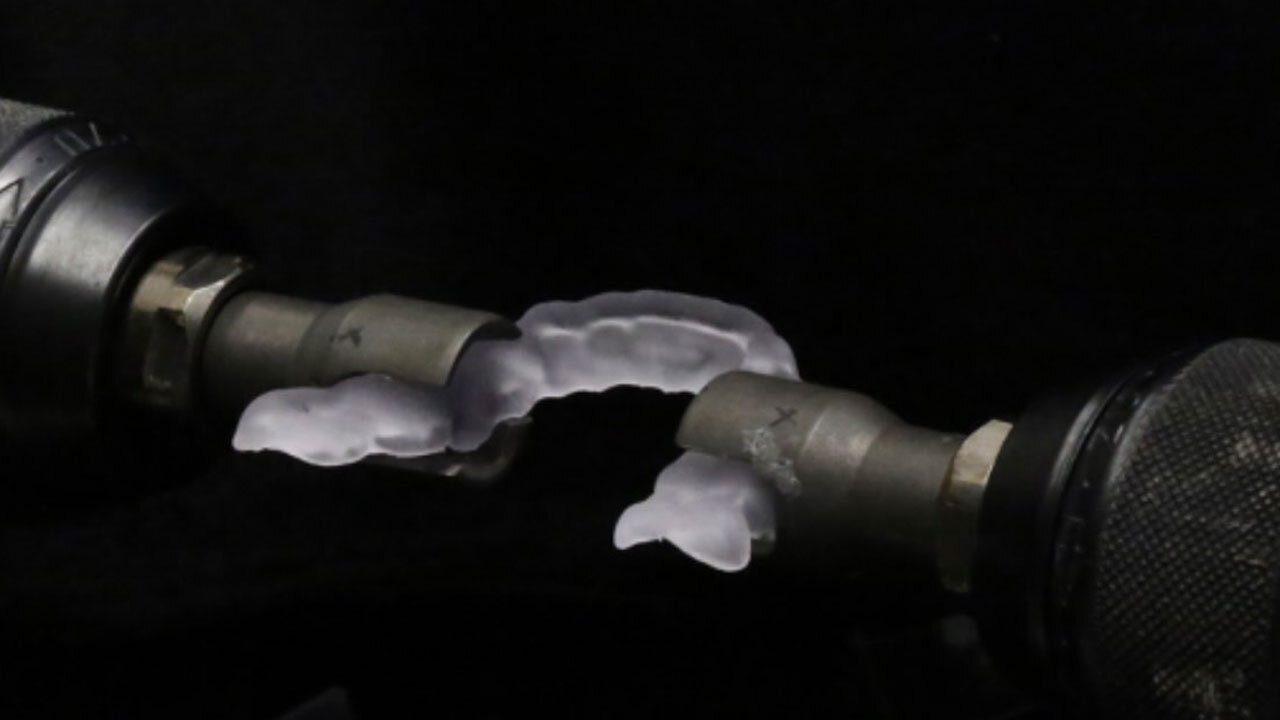

Nach 24 Stunden Wasserlagerung (37 Grad Celsius) und nach zyklischer Thermowechsellast (5000 Zyklen, 5/55 Grad Celsius) wurden die Schienen in einer Torsionsprüfmaschine fixiert, die entgegen dem Uhrzeigersinn rotierte, bis es entweder zur Ausbildung eines Risses beziehungsweise Bruchs kam oder die aufgebrachte Kraft signifikant nachließ (Abb. 2). Dabei blieb das distale Ende der Schiene im vierten Quadranten fixiert. Dabei wurden das aufgebrachte Drehmoment [TL], der Rotationswinkels [AR] und das Frakturverhalten ermittelt.

Die gesammelten Daten wurden statistisch mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test, der einfaktoriellen ANOVA mit anschließendem Scheffé-Post-hoc-Test sowie mit einem Zwei-Gruppen-t-Test analysiert. Zudem kamen der Chi-Quadrat-Test und die Ciba-Geigy-Tabelle zur Analyse der Frakturtypenverteilung zum Einsatz. Statistische Signifikanz wurde angenommen, wenn p-Werte < 0,05 waren.

Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse zeigte, dass die Materialzusammensetzung einen stärkeren Einfluss auf die Torsionsfestigkeit hatte als das jeweilige Herstellungsverfahren. So konnten innerhalb der subtraktiv gefertigten Gruppe signifikante Unterschiede festgestellt werden. Nach allen Alterungen wies das gefräste Polycarbonat die höchsten Drehmomentwerte auf, gefolgt vom konventionell hergestellten PMMA-Material und den restlichen subtraktiv gefertigten Materialien – mit Ausnahme des gefrästen Thermeo-Materials. Das niedrigste Drehmoment wurde bei den additiv gefertigten Materialien sowie dem Thermeo-Material beobachtet. Zwischen konventionell und subtraktiv hergestellten PMMA-basierten Materialien konnten keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Torsionsfestigkeit festgestellt werden.

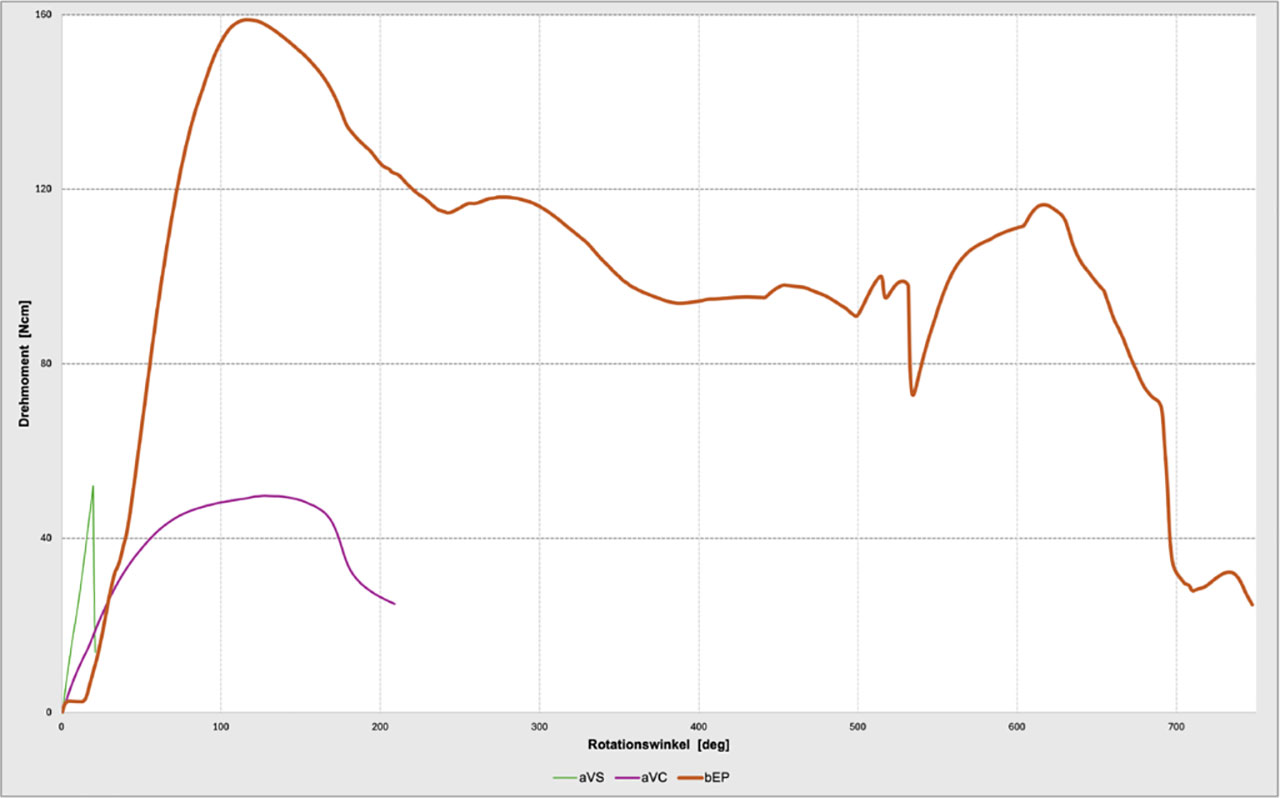

Bezüglich des maximalen Rotationswinkels zeigten das 3D-gedruckte Material V-Print Splint comfort sowie die subtraktiv gefertigten Materialien Temp Premium Flexible, EldyPlus und Thermeo die höchsten Werte. Diese Materialien waren zudem die einzigen, bei denen überwiegend Deformationen und Rissbildungen ohne vollständige Fraktur auftraten. Im Gegensatz dazu wiesen die gefrästen und konventionell hergestellten PMMA-basierten Materialien den geringsten Rotationswinkel auf. Das unterschiedliche Bruchverhalten lässt sich im Drehmoment-/Rotationswinkel-Diagramm ablesen (Abb. 3).

Schienen: Take-aways für die Fertigung

- Die Materialzusammensetzung hat einen stärkeren Einfluss auf die Torsionsfestigkeit als das Herstellungsverfahren. Die Wahl des Materials sollte daher Priorität haben.

- Höchste Stabilität zeigen gefräste Polycarbonat-Schienen, gefolgt von Schienen aus konventionell hergestellten PMMA-Materialien. Diese eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen maximale Stabilität gefordert ist.

- Flexible Materialien wie das 3D-gedruckte V-Print Splint comfort sowie die gefrästen Materialien Temp Premium Flexible, EldyPlus und Thermeo verformen sich eher, als zu brechen. Sie zeigten die höchsten Rotationswinkel.

- Zwischen konventionell und subtraktiv hergestellten PMMA-basierten Schienen gibt es keine signifikanten Unterschiede in der Torsionsfestigkeit. Die Entscheidung zwischen diesen Verfahren kann daher nach anderen Kriterien wie Wirtschaftlichkeit oder Verfügbarkeit getroffen werden.

Schlussfolgerung

Entscheidend für den therapeutischen Erfolg von Schienen ist nicht primär das Herstellungsverfahren, sondern die Auswahl des richtigen Materials entsprechend den klinischen Anforderungen. Die Materialwahl sollte daher immer auf den individuellen Fall abgestimmt sein, um die spezifischen Vorteile der verschiedenen Materialklassen gezielt nutzen zu können.

Die Ergebnisse der Untersuchung standen in guter Übereinstimmung mit den mechanischen Eigenschaften, die in früheren Studien an standardisierten Prüfkörpern festgestellt wurden. Der gewählte Versuchsaufbau liefert somit wichtige Informationen über die Flexibilität der untersuchten Schienenmaterialien sowie deren Frakturverhalten. Für die klinische Praxis gilt, dass die Auswahl einer geeigneten Schiene in enger Abhängigkeit von den spezifischen Materialeigenschaften sowie der individuellen klinischen Situation erfolgen sollte.

Die hier vorgestellten Ergebnisse basieren auf der folgenden Studie (open access):

Maleki, T., Coldea, A., Meinen, J. et al. Torsional resistance of additively, subtractively, and conventionally manufactured occlusal devices. Clin Oral Invest 29, 286 (2025)

Übernahme von der EADT mit freundlicher Genehmigung der Autoren der Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik an der LMU München und der EADT.