Lokal fortgeschrittene Kopf- und Halstumore zählen zu den tödlichsten Krebsformen überhaupt. Forschende um Prof. Olivier Gires von der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des LMU Klinikums haben nun fünf Gene gefunden, deren Aktivität möglicherweise vorhersagen kann, welche Patientinnen oder Patienten mit diesen Tumoren gute oder weniger gute Überlebensaussichten haben. Und wer womöglich schon in früheren Krankheitsstadien als heute das Medikament Cetuximab bekommen sollte. Die Oberflächenmoleküle EGFR und Integrin beta 4 spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Molecular Cancer“ veröffentlicht.

Die meisten sterben an Metastasen

Meist sterben Krebspatient:innen nicht wegen ihres ursprünglichen „Erst-Tumors“ in einem bestimmten Organ. Zur tödlichen Bedrohung wird dieser häufig erst, wenn sich einzelne Zellen aus ihm so verwandeln, dass sie wandern und andere Gewebe besiedeln und lebensbedrohliche Metastasen bilden. Wie das bei Tumoren im Hals-Nasen-Ohren-Bereich passiert, untersucht ein Team um Prof. Olivier Gires von der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des LMU Klinikums. Zum Kooperationsteam gehören neben der HNO-Klinik die Klinik für Strahlentherapie des LMU Klinikums sowie Forschende vom Helmholtz-Zentrum München.

Wenn Tumorzellen die Wanderlust packt …

Fünf Jahre nach der Diagnose von Kopf-Halstumoren leben weniger als 35 Prozent der Patientinnen und Patienten. Nach der ersten Therapie erleiden sie meist Rückfälle – entweder an der gleichen Stelle des Ersttumors oder in den benachbarten Lymphknoten. Chemo- und Strahlentherapie können dann kaum noch helfen. In diesem späten Stadium der Erkrankung bekommen die Patient:innen zusätzlich Cetuximab. Es bremst die Aktivität des sogenannten EGF-Rezeptors (EGFR) – ein Molekül, das auf der Oberfläche der Krebszellen „sitzt“ und molekulare Signalwege in den Tumorzellen anstößt, die Tumorzellen wanderlustig werden lassen. Sprich: Sie lösen sich vom ursprünglichen Gewebe und siedeln sich andernorts an. Aber auch Cetuximab hat bei den Patient:innen im Spätstadium nur noch einen limitierten Effekt. „Wir wollten deshalb wissen, was der EGFR und die mit ihm verbundenen Signalwege im Zuge der Therapie machen“, sagt Prof. Olivier Gires von der Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde des LMU Klinikums.

5 von 170 Genen sind besonders aufschlussreich

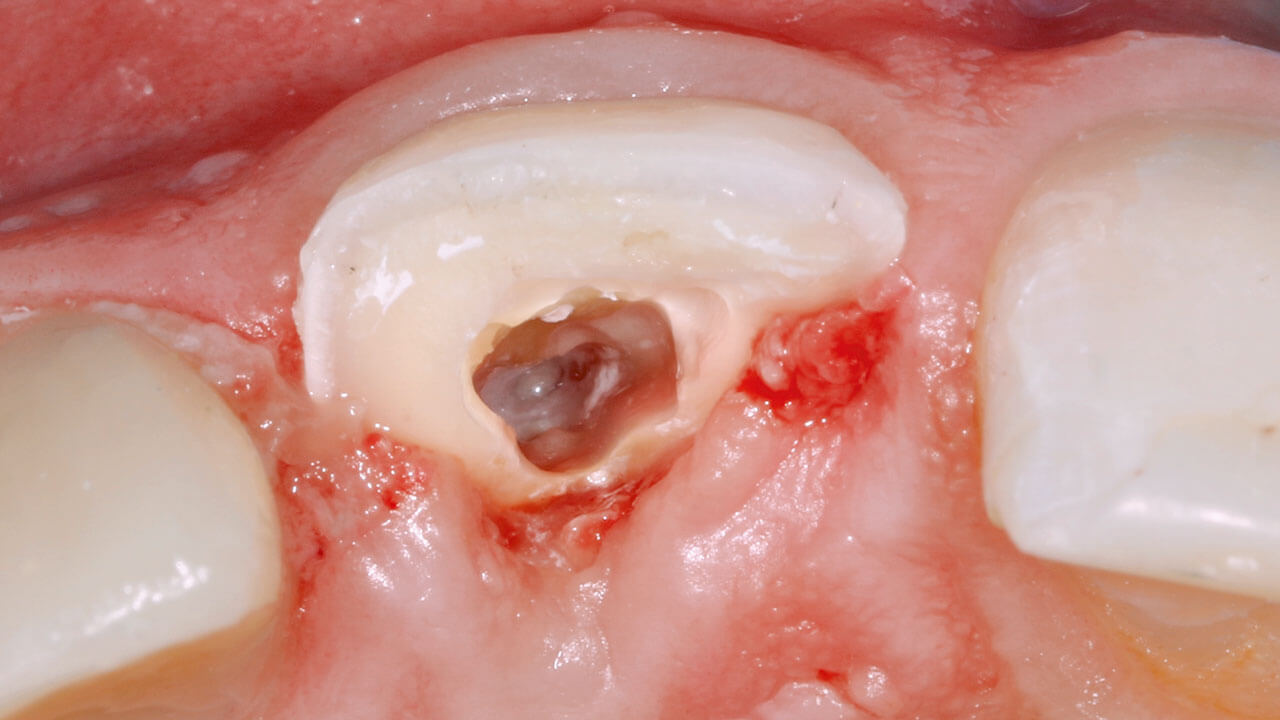

Zunächst hatten die Forschenden gezeigt, dass der Rezeptor sowohl die Vermehrung der Krebszellen anschieben kann als auch einen Prozess, in dem die Zellen gewissermaßen ihre Natur ändern. Dieser Prozess heißt epitheliale-mesenchymale Transition (EMT). Tumorzellen in EMT brechen ihre Zell-zu-Zell-Kontakte auf und lösen sich aus einem Verbund, um neues Gewebe zu besiedeln.

Dann fanden die Wissenschaftler in Zellkultur-Versuchen mit EMT-Zellen um die 170 Gene, die nach der Aktivierung des EGFRs reguliert werden. Mit diesem Wissen fahndeten sie in großen Datenbanken, in denen alle möglichen wissenschaftlichen und klinischen Informationen über Kopf-Hals-Tumor-Betroffene verzeichnet sind. Durch den Vergleich ihrer Zellkultur-Daten mit den Patientendaten zeigte sich: 5 der 170 Gene gaben Aufschluss darüber, ob der Mensch lange überlebt oder nicht. „Mit dem Aktivitätsmuster dieser fünf Gene kann man das Überleben der Patientinnen und Patienten am besten ablesen“, sagt Gires.

Medikamentöse Blockade des Oberflächenmoleküls Integrin

Eines dieser Gene trägt die Bauanleitung für ein Integrin, ein Oberflächenmolekül, das für das Wanderverhalten der Krebszellen wichtig ist. In einem dreidimensionalen Labormodell haben die Forschenden das lokale Invasionsverhalten der Tumorzellen simuliert. „Da haben wir gezeigt, dass die EMT dazu führt, dass die Zellen invasiv wachsen und auch Kontakt zueinander haben. Wenn wir dann das Integrin beta 4 blockieren, wird auch die Invasion der Zellen gehemmt.“ Das Integrin könnte also ein Ansatzpunkt für ein neues Medikament sein, das das Wanderverhalten der Tumorzellen bremst.

Originalpublikation:

Schinke, H., E. Shi, Z. Lin, T. Quadt, G. Kranz, J. Zhou, H. Wang, J. Hess, S. Heuer, C. Belka, H. Zitzelsberger, U. Schumacher, S. Genduso, K. Riecken, Y. Gao, Z. Wu, C. A. Reichel, C. Walz, M. Canis, K. Unger, P. Baumeister, M. Pan and O. Gires (2022). "A transcriptomic map of EGFR-induced epithelial-to-mesenchymal transition identifies prognostic and therapeutic targets for head and neck cancer." Mol Cancer 21(1): 178. DOI: 10.1186/s12943-022-01646-1

Last not least hat das Team um Gires mit Hilfe von Datenbanken überprüft, welche Patientinnen oder Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren von Cetuximab profitieren. Ergebnis: denjenigen mit hoher Aktivität des Integrins hat das Medikament am meisten geholfen.

Alle Resultate müssen in größeren Studien auf ihren Wert getestet werden. Die zu klärenden Fragen lauten: Taugt die Aktivität von EGFR beziehungsweise der fünf „Prädiktor-Gene“ wirklich zur Vorhersage, welche Betroffene mit Kopf-Hals-Tumoren wann und wie am besten von Cetuximab profitieren? Und welche nicht? Letzteren ließe sich dadurch eine Behandlung mit etlichen Nebenwirkungen ersparen.