Zahnärztliche Restaurationen, etwa Füllungen oder Kronen, beständiger machen – das wollen Forschende an der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der Technischen Universität (TU) Berlin erreichen und hierfür Ansätze aus Materialwissenschaften und Zahnmedizin nutzen. Ziel ist es, die Zusammensetzung, Struktur und Belastung der Grenzzonen zwischen Zahngewebe und Werkstoffen besser zu verstehen und so einer Schädigung entgegenzuwirken. Die interdisziplinäre Forschungsgruppe „InterDent“ wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit 2,1 Millionen Euro zunächst für drei Jahre gefördert.

Eine Frage der Haftung

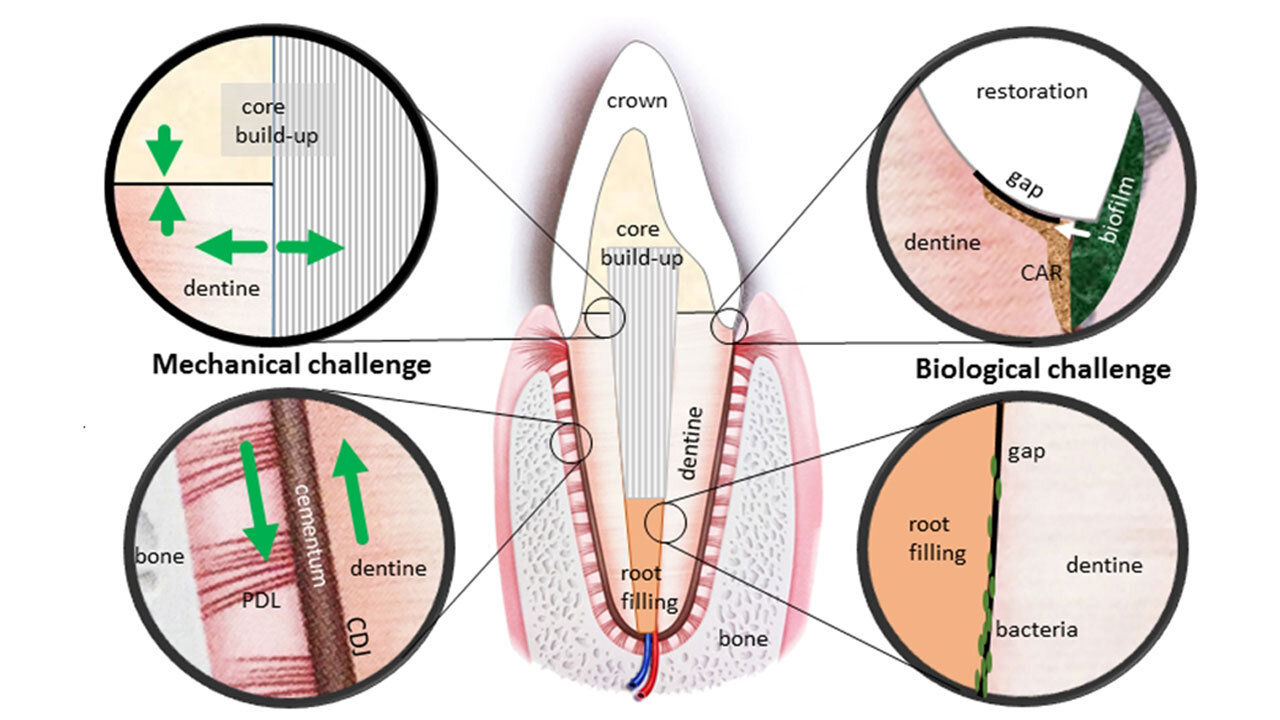

Künstliche Biomaterialien wie Keramiken, Metalllegierungen oder Komposite auf Kunststoffbasis werden für die Wiederherstellung – die sogenannte Restauration – beschädigter Zähne eingesetzt. Solche Materialien müssen über viele Jahre hinweg unter wiederholten, hohen Beanspruchungen funktionieren. Zur Verankerung ist ein enger Kontakt zum verbleibenden gesunden Zahngewebe durch die Bildung sogenannter Grenzzonen notwendig. Diese dreidimensionalen Strukturen, die Zwischenschichten mit unterschiedlicher Zusammensetzung, Mikrostruktur und Eigenschaften beinhalten, sind allerdings nie so beständig wie ihre natürlichen Vorbilder. Das ist ein Grund, warum Restaurationen zu oft frühzeitig versagen und sich ablösen können. Die Forschenden der neuen medizinisch-materialwissenschaftlichen DFG-Forschungsgruppe FOR2804 „InterDent“, an der auch das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) und das Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung (MPI-KG) in Potsdam beteiligt sind, möchten verstehen, wodurch diese Schwächen verursacht werden und so den Weg zu widerstandsfähigeren Grenzzonen ebnen (mehr dazu auf Quintessence News).

Vier Teilprojekte

„Die Forschungsgruppe vereint vier wissenschaftliche Teilprojekte und ein übergreifendes Koordinationsprojekt, welche als Basis für eine enge Interaktion zwischen Werkstoffwissenschaften und Zahnmedizin dienen. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit sollen die Schlüsselparameter bestimmt werden, die eine Vorhersage möglicher Degradation erlauben und sich auch auf die klinische Anwendung übertragen lassen“, erklärt der Sprecher der Forschungsgruppe, Dr. Paul Zaslansky, der Projektleiter am Institut für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité ist. Er ergänzt: „Berlin und Umgebung, wo hochmoderne Werkstofflabore und ein exzellentes zahnmedizinisches Umfeld nahe beieinander sind, bieten einen idealen Nährboden für eine inspirierende Kooperation und neuartige Erkenntnisse.“

Wenn Dentin altert

Mit dem Ziel, verbesserte Werkstoffe für die Zahnmedizin zu schaffen, werden die Wechselwirkungen verschiedener Materialien mit den umgebenden Geweben beleuchtet. In einem Teilprojekt soll die Vorhersage der Alterung harter Zahnbestandteile – der sogenannten Zahnhartsubstanz – in der Nähe von Zahnfüllungen in Abhängigkeit vom verwendeten Füllungsmaterial ermöglicht werden. Dazu werden die mikrostrukturellen und chemischen Eigenschaften des Dentins, die sich im Zuge der als Sklerosierung bezeichneten Verhärtung zunehmend verändern, zerstörungsfrei und mit hoher Empfindlichkeit und Auflösung untersucht. „Auf diese Weise wollen wir ein Modellsystem für die Dentinsklerose schaffen, das uns ein besseres Verständnis der Veränderungen von Struktur und Element-Zusammensetzung ermöglichen soll“, sagt Dr. Ioanna Mantouvalou vom HZB, die das Teilprojekt gemeinsam mit Zaslansky leitet.

Zahnzement unter der Lupe

Die Struktur und Mechanik der besonders stark belasteten natürlichen Grenzzone zwischen dem Dentin und dem umgebenden Zahnzement im Wurzelbereich steht im Fokus eines anderen Teilprojekts. Obwohl diese Struktur bemerkenswert robust und ermüdungsfrei ist, sind ihre Mikrostruktur und mechanischen Eigenschaften bisher nur wenig untersucht. „Wir wollen den Aufbau und die Funktion der Grenzzonen in verschiedenen Spezies und Zahnarten, Wurzelbereichen sowie bei veränderter Belastung im Alter besser verstehen. Dadurch können wir allgemeine Prinzipien ableiten, die zur langanhaltenden Ermüdungsresistenz der Zement-Dentin-Grenze beitragen und die wir für bioinspirierte Ansätze der Materialentwicklung nutzen können“, sagt Prof. Claudia Fleck, Leiterin des Fachgebiets Werkstofftechnik an der TU Berlin und stellvertretende Sprecherin der Forschungsgruppe.

Bildung und Wachstum von Biofilm

Bei der bakteriellen Besiedlung der Zahnoberflächen wie auch der Biomaterialien, die zur Wiederherstellung eingesetzt werden, entsteht ein Biofilm – ein zusammenhängender Verbund von Mikroorganismen in einer von ihnen gebildeten Schleimschicht. „Unser Ziel ist die Bildung und das Wachstum von Biofilmen wissenschaftlich nachzuvollziehen, indem wir gezielt deren Zusammensetzung, Mikrostruktur und Grenzflächen mit dentalen Materialien erforschen“, sagt Dr. Cécile Bidan von der Abteilung Biomaterialien am MPI-KG, die dieses dritte Teilprojekt gemeinsam mit Prof. Dr. Sebastian Paris, Wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité, leitet. „Dazu untersuchen wir quantitativ und systematisch, wie sich Biofilme auf verschiedenen Oberflächen von dentalen Materialien räumlich und zeitlich entwickeln.“

Wurzelkanal bakteriendicht verschließen

Wie sich der Wurzelkanal des Zahns bei der Restauration gegenüber Bakterien versiegeln lässt, damit beschäftigt sich ein weiteres Teilprojekt. „Durch eine Kombination hochauflösender bildgebender Verfahren, digitaler Bildanalyse und mechanischer Testmethoden wollen wir Parameter, die für die Abdichtung der Grenzzone zwischen Biomaterialien und Zahnwurzel wesentlich sind, bestimmen und so die Grundlage für eine dauerhafte Versorgung am Wurzelkanal behandelter Zähne legen“, beschreibt PD Dr. Kerstin Bitter von der Abteilung für Zahnerhaltung und Präventivzahnmedizin an der Charité das gemeinsame Projekt mit Prof. Fleck.

Kultur der interdisziplinären Zusammenarbeit schaffen

Um die bestehenden Mängel und Limitierungen von zahnmedizinischen Biomaterialien zukünftig zu überwinden, ist eine abgestimmte Nutzung von Ressourcen und Proben sowie eine Integration der Erkenntnisse aus allen Teilprojekten notwendig. Ein Hauptziel des Koordinationsprojekts ist es daher, eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen zu schaffen – zum Vorteil eines besseren Verständnisses der Grenzzonen und schließlich einer besseren zahnmedizinischen Behandlung.