Abutments müssen gereinigt und desinfiziert sein, damit sie unbedenklich bei Patienten eingesetzt werden können. Für die sachgemäße Aufbereitung ist der Anwender verantwortlich, der die Teile beim Patienten einsetzt. So schreibt es das Medizinproduktegesetz vor. Doch genau das wirft in der Praxis Fragen auf: Welche Sterilisation verkraftet ein Abutment und welche ist am wirkungsvollsten? Dr. Peter Gehrke aus Ludwigshafen über Reinigungsprotokolle, Richtlinien und das Vorgehen im Praxisalltag.

QZ: Das Thema Sterilisation von Implantat-Abutments war Anfang der 2000 Jahre sehr präsent und ist etwas aus dem Fokus der Medien gerückt. Das macht es aber nicht minder aktuell und wichtig. Sind hier alle Lücken geschlossen worden? Was bedeutet das Thema für die Umsetzung in der Praxis und im gewerblichen Labor? Welche Maßnahmen sind Pflicht und welche Kür?

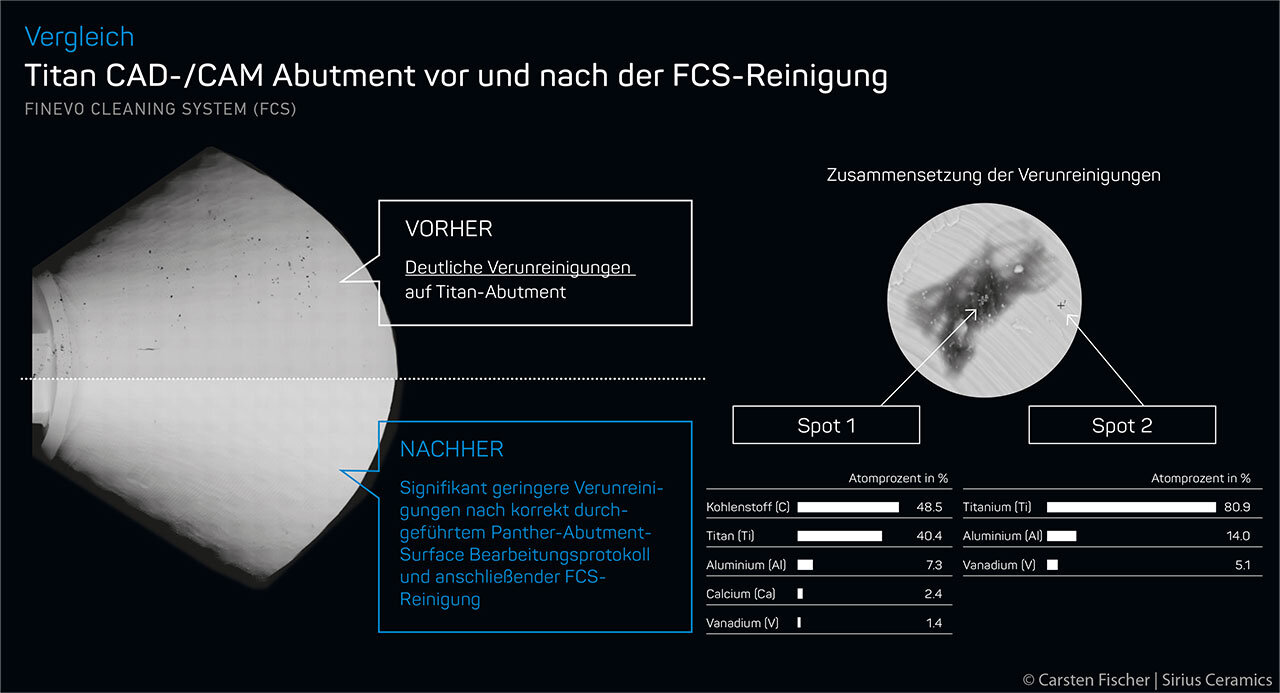

Peter Gehrke: Abutments sind semi-kritische Medizinprodukte, die den Übergang vom Implantat durch das periimplantäre Weichgewebe in die Mundhöhle bilden. Vor der Anwendung sollte jeder Behandler eine Risikobewertung durchführen, um festzustellen, ob Implantataufbauten als semikritisch (Kontakt mit Schleimhaut) oder kritisch (Durchdringung von Haut oder Schleimhaut mit Kontakt zu Blut oder inneren Geweben, zum Beispiel Sofortfunktion von Implantaten) eingestuft werden. Studien haben gezeigt, dass Abutments bei der Anlieferung aus dem Labor verfahrenstechnisch bedingte Aufrauungen, Auf- und Einlagepartikel (Debris) sowie organische und anorganische Verunreinigungen aufweisen können. Diese Verunreinigungen können durch CAM-Frässprozesse, Strahlgut, Poliermittel, Kleber oder Gummirückstände bei der Herstellung entstehen. Das bloße „Abdampfen“ (heißer Wasserdampf) von Implantataufbauten im Labor ist ein unwirksames Verfahren und erfüllt nicht die normativ geforderte Desinfektionswirkung gemäß DIN EN ISO 17664. Zahlreiche Studien zeigen mittlerweile, dass die Plasmareinigung oder eine dreistufige Ultraschallreinigung (antibakterielle Reinigungslösung, Ethylalkohol, destilliertes Wasser) zu einer deutlichen Reduzierung der Oberflächenkontamination und zur effektiven Desinfektion der Bauteile führen3,5. Es gilt allerdings zu beachten, dass die Plasmareinigung noch immer kein validiertes Reinigungsprotokoll nach den Hygienerichtlinien darstellt.

QZ: Welche Arbeiten aus einem Zahntechniklabor sind betroffen?

Peter Gehrke: Betroffen sind alle zahntechnischen Bauteile, bei denen der Begriff des semi-kritischen Medizinprodukts eine Rolle spielt. Diese Arbeiten umfassen neben Implantataufbauten auch Kronen, Brücken sowie festsitzende und herausnehmbare Suprakonstruktionen, die später in den Mund des Patienten eingesetzt werden. Also alle Komponenten, die mit der Schleimhaut in Kontakt kommen können, aber keine Haut oder Schleimhaut durchdringen. Daher müssen spezifische Reinigungs- und Desinfektionsverfahren eingehalten werden, um Verunreinigungen zu entfernen und das Infektionsrisiko zu minimieren.

QZ: Können Implantataufbauten auch sterilisiert werden? Gibt es hier Richtlinien?

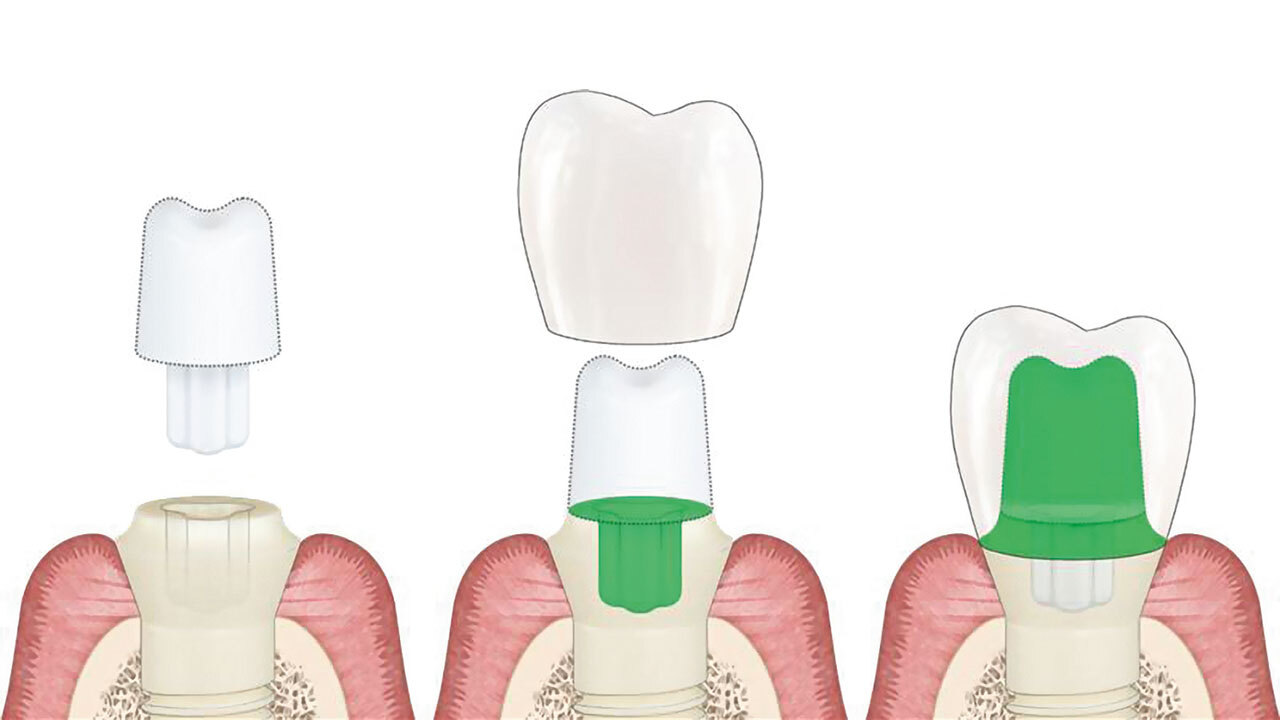

Peter Gehrke: Implantataufbauten können autoklaviert werden, jedoch werden die verarbeitungsbedingten Verunreinigungen durch die Sterilisation nicht beseitigt. Die Autoklavierung (Dampfsterilisation) ist eine gebräuchliche Methode zur Sterilisation von dentalen Instrumenten, einschließlich Abutments. Der Prozess erfolgt bei hohen Temperaturen (121–134 °C) und Druck. Für Hybridabutments, also zweiteilige Aufbauten auf Titan-Basen, sollten die modernen dentalen Kleber so formuliert sein, dass sie den Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen der Autoklavierung standhalten (Abb. 1). Dentaladhäsive müssen nicht nur starke Haftung bieten, sondern auch biokompatibel und stabil gegenüber Sterilisationsprozessen sein. Mittlerweile gibt es selbsthärtende Komposit-Befestigungszemente, die den Bedingungen der Autoklavierung standhalten, ohne ihre Haftkraft zu verlieren und für diese Indikation freigegeben sind1,4.

QZ: Welches Verfahren empfehlen und bevorzugen Sie in Ihrem Praxisalltag?

Peter Gehrke: Wir verwenden in Zusammenarbeit mit dem Labor ein dreistufiges Ultraschall-Reinigungs- und Desinfektionsprotokoll. Es ist wirksam hinsichtlich der bakteriellen Dekontamination von Standard- und CAD/CAM-Abutments2. Das Protokoll erhält nicht nur die Integrität des Materials und der adhäsiven Verbindungen bei Ti-Base-Abutments, sondern reduziert auch signifikant die verbleibenden bakteriellen Proteine und die Mikrobiota bei allen Abutment-Typen.

Literatur

1. Fadanelli MA, Amaral FL, Basting RT, Turssi CP, Sotto-Maior BS, Franca FM. Effect of steam autoclaving on the tensile strength of resin cements used for bonding two-piece zirconia abutments. J Oral Implantol 2017;43:

87–93.2. Gehrke P, Riebe O, Fischer C, Weinhold O, Dhom G, Sader R et al. Microbiological cleaning and disinfection efficacy of a three-stage ultrasonic processing protocol for CAD-CAM implant abutments. J Adv Prosthodont 2022;14:273–284.

3. Hofmann P, Kunz A, Schmidt F, Beuer F, Duddeck D. Influence of exposure of customized dental implant abutments to different cleaning procedures: an in vitro study using AI-assisted SEM/EDS analysis. Int J Implant Dent 2023;9:33.

4. Pils D, Baeppler RJ, Junker R, Kielbassa AM, Nothdurft FP. Application of a standard autoclaving protocol does not harm structural integrity of two-piece zirconia abutments under detachment force testing. Clin Oral Investig 2019;23:3133–3137.

5. Wiedenmann F, Liebermann A, Spintzyk S, Eichberger M, Stawarczyk B. Influence of different cleaning procedures on tensile bond strength between zirconia abutment and titanium base. Int J Oral Maxillofac Implants 2019;34:1318–1327.