International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2025

Poster 2690, Sprache: Englisch, DeutschJaber, Mona / Daume, Linda / Hanisch, Marcel / Jung, Susanne / Jaber, MohammedZiel dieser Studie war es, inwieweit durch die Anwendung eines neuen konservativen Behandlungsansatzes (aus neurologischer und zahnmedizinischer Sicht) bei Kiefer- und Gesichtsschmerzen, eine Schmerzreduktion erreicht werden kann.42 Schmerzpatienten stellten sich nach erfolgloser zahnärztlicher Fokussuche in der MKG-Ambulanz vor. Kriterium waren Kiefer- und Gesichtsschmerzen. Davon war vorab bei 25 Patienten eine stationäre neurologische Abklärung aufgrund Schmerzexazerbation erfolgt. Unterteilt wurde ebenfalls, ob die Patienten Neuroleptika bekamen. Alle Patienten wurden in der MKG nach dem gleichen Protokoll behandelt. Alle Patienten bekamen insgesamt 2 Fragebögen. Einen vor der Therapie und den 2. nach 6-wöchigem Tragemodus der Schiene.Bei der 1. Sitzung erfolgt bei den Patienten ein osteopathisches Screening, Teil der 1. Sitzung ist auch eine ausführliche Anamnese. Bei der 2. Sitzung erfolgt die osteopathische Behandlung während der Biss durch Watterollen kontaktlos ist. Die beiden wesentlichen Einflüsse auf die Kiefergelenksposition werden manipuliert, durch Watterollen auf die Okklusion und durch die osteopathische Behandlung vor allem der Kaumuskulatur. Anschließend wird direkt die Bissnahme ohne jegliche Manipulation genommen. Bei der 3. Sitzung erfolgt erst die osteopathische Behandlung und danach das Einsetzen der Schiene. Die Patienten mussten die Schiene für 6 Wochen permanent tragen (außer Nahrungsaufnahme) zwecks Neuromuskulärer Anpassung. Die Patienten bekamen in dieser Phase Physiotherapie. 6 Wochen nach dem Tragen der Schiene wurden die Patienten zur 1. Schienenkontrolle nach osteopatischer Behandlung einbestellt. Jetzt wurde der 2. Fragebogen von den Patienten ausgefüllt.Ergebnisse sah wie folgt aus: 11 Patienten haben die Schiene nachts und stundenweise Tagsüber getragen. Bei den Patienten war eine entspannte Kaumuskulatur morgens beschrieben. Die Schmerzintensität und die anfänglichen Symptome wurden reduziert, waren aber noch vorhanden. Bei den 31 Patienten die sich an den intensiven Tragemodus der Schiene gehalten haben, kam es bei 22 Patienten zu einer Symptom- und Beschwerdefreiheit. Und bei den übrigen 9 Patienten waren die Symptome und Beschwerden noch vorhanden, wurden aber als deutlich reduziert beschrieben.Bei den 42 behandelten Patienten lässt sich die Aussage treffen, dass der Therapieansatz erfolgsversprechend bei Kiefer- und Gesichtsschmerzen einzusetzen ist.

Schlagwörter: Kiefer- und Gesichtsschmerz, Neurologie, Osteopathie, UK Schiene

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2025

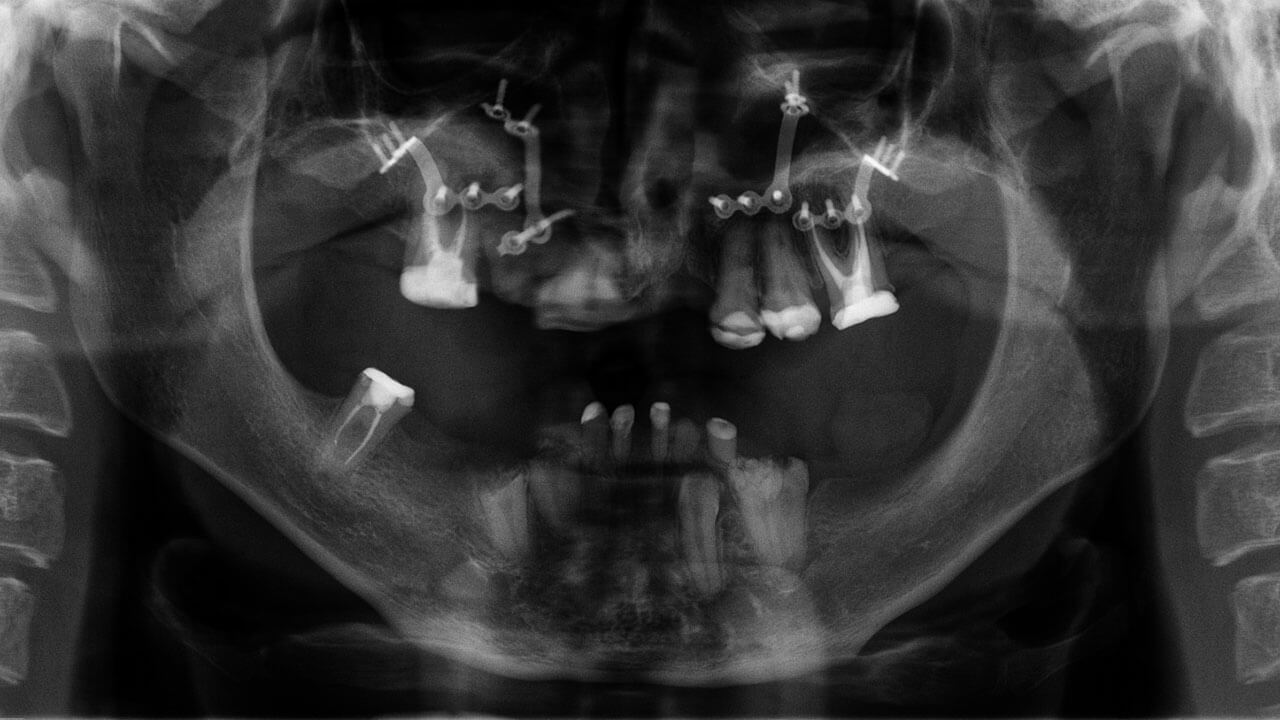

Poster 2686, Sprache: Englisch, DeutschJaber, Mona / Trento, Guilherme / Daume, Linda / Hanisch, Marcel / Kleinheinz, JohannesBei der Primary failure of eruption handelt es sich um eine genetisch bedingte partielle Eruptionsstörung was zu einem offenen Seitenzahnbiss führt. Der klinische Schweregrad und die Ausprägung der PFE sind variabel. Die korrekte Diagnose dieser eruptiven Anomalie spielt eine wesentliche Rolle bei der Behandlungsplanung, die prothetisch, kieferorthopädisch, chirurgisch oder multidisziplinär sein kann. Das Ziel dieser Studie war es, inwieweit man von der radiologischen Darstellung der PFE im OPG, eine adäquate Therapie ableiten kann. Bei 42 Patienten mit einer gesicherten PFE wurden präoperative OPG Aufnahmen ausgewertet. Die Grundlagen der Therapieentscheidungen wurden wie folgt definiert: Evaluation der betroffenen Zähne, Evaluation des Knochens, Okklusionslinien im posterioren Bereich. Anhand von OPG Aufnahmen bei Patienten mit PFE lässt sich eine Therapie standardisieren. Folgende Therapieoptionen konnten wir von den OPG Aufnahmen ableiten: Wenn die Zähne etwas unterhalb der Okklusionsebene liegen, ist eine prothetische Behandlung angezeigt ; bei einer negativen Okklusionslinie im Unterkiefer und auch im Oberkiefer wäre die Extraktion / Augmentation / Implantation / Prothetik als Behandlungsoption zu wählen; bei im UK nach kaudal verlagerte Okklusionsebene und im Oberkiefer nach cranial verlagerte, wäre eine bimaxilläre Umstellungsosteotomie indiziert; bei einseitiger Verlagerung der Okklusionsebene im UK nach kaudal und im OK nach cranial wäre eine Distraktion indiziert oder eine Segment Osteotomie mit Fixation. Die Auswertung der OPG Aufnahmen von gesicherten PFE Patienten haben ergeben, dass man Kriterien festlegen kann, die zur Vereinheitlichung und Vereinfachung der Therapie führt.

Schlagwörter: Orthopantomogramm, OPG, Primary failure of eruption, PFE, Therapieoption, Therapieentscheidung, Therapie standardisieren

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 3/2024

Poster 2633, Sprache: Englisch, DeutschWillich, Leon / Oelerich, Ole / Hanisch, MarcelFragestellung: Ziel dieser Studie war es, Patienten mit klassischem (cEDS) und hypermobilem (hEDS) Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) im Hinblick auf Prävalenz und Qualität craniomandibulärer Dysfunktionen (CMD) zu untersuchen. Zusätzlich wurde der Zusammenhang zu chronischen Schmerzen und psychischer Belastung untersucht. Die EDS sind als seltene Krankheiten klassifiziert, von der nach aktueller Klassifikation 13 Subtypen unterschieden werden können (1). hEDS und cEDS zählen zu den beiden häufigsten Subtypen (1,2). Ein Charakteristisches Merkmal ist Hypermobilität der Gelenke. Laut aktueller Literatur leiden Patienten mit EDS häufiger an Kiefergelenksproblemen (3). Die hier durchgeführte Studie soll ein weiterer Schritt in der Erforschung der Erkrankung und der Entwicklung individualisierter Behandlungsmethoden sein. Methoden: Die Teilnehmer wurden über Selbsthilfegruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie über soziale Medien rekrutiert und einem Onlinefragebogen unterzogen. Es wurden Freitextfragen zu CMD-spezifischen Symptomen sowie bereits diagnostizierten CMDs und deren Behandlung, die deutsche Version der Depression Anxiety and Stress Scale und die deutsche Version des Graded Chronic Pain Status verwendet. Ergebnisse: 259 Teilnehmer wurden eingeschlossen (230 hEDS/29 cEDS). 49,2% der Teilnehmer hatten schmerzhafte oder eingeschränkte Kieferbewegungen und 84,9% hatten Schmerzen in der Kaumuskulatur, wobei 46,3% eine bereits diagnostizierte CMD hatten. Eine Signifikanzanalyse zeigte ein 2,5-fach höheres Risiko für chronische Schmerzen bei Teilnehmern mit diagnostizierter CMD. 22% der Teilnehmer wiesen einen kritischen Wert für Depressionen auf, 53,3% einen kritischen Wert für Angst und 34,0% einen kritischen Wert für Stress. Schlussfolgerung: CMD-Probleme und chronische Schmerzen sind bei Patienten mit cEDS und hEDS weit verbreitet. Der Mangel an Wissen über diese Probleme kann zu psychischem Stress führen. Es bedarf weiterer Forschung, um Patienten mit EDS adäquat zu therapieren und individualisierte Behandlungskonzepte zu entwickeln.

Schlagwörter: Craniomandibuläre Dysfunktion, Ehlers-Danlos Syndrom, Mundgesundheit, Seltene Erkrankungen

Dentista, 2/2024

Seiten: 37-39, Sprache: DeutschBregulla, Jana Lauren / Pfleiderer, Bettina / Hanisch, MarcelDie regelmäßigen Patientenkontakte in der zahnmedizinischen Praxis ermöglichen es Zahnärzten und Zahnärztinnen, eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung häuslicher Gewalt zu spielen. Das Auftreten von häuslicher Gewalt kennt keine sozialen Grenzen und betrifft Menschen jeden Alters, unabhängig von sexueller Orientierung oder Ethnizität. Häusliche Gewalt kann sich in verschiedenen Formen manifestieren, körperlich, sozioökonomisch, sexuell, psychologisch und in Form von Stalking. Zusätzlich kann Vernachlässigung, also das Ausbleiben angemessener Fürsorge, ebenfalls eine schwerwiegende Form häuslicher Gewalt sein.

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2024

Poster 2578, Sprache: Englisch, DeutschDaume, Linda / Hanisch, Marcel / Bucklitsch, Anja / Kleinheinz, JohannesBei Autoimmunerkrankungen, wie dem oralen Lichen ruber planus, ist eine suffiziente, prothetische Versorgung ohne Zahnimplantate oft nicht realisierbar. Aufgrund der extremen Vulnerabilität der Mundschleimhaut sollte die Indikation für eine Implantatversorgung vor allem zur Tegumententlastung erwogen werden, Eine interdisziplinäre Planung zwischen Prothetiker und Chirurg ist erforderlich, um für den Patienten eine individuelle, schleimhautentlastende Behandlung zu realisieren. Implantate bei Patienten mit Immundefiziten haben somit bei strenger Indikationsstellung ihre Berechtigung und können zu einer Rehabilitation der physiologischen Kaufunktion, einer erhöhten Lebensqualität und einem positiven Einfluss auf den allgemeinen Gesundheitszustand führen.

Schlagwörter: oraler Lichen planus, Implantat, Mundschleimhauterkrankungen

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 2/2024

Poster 2592, Sprache: Englisch, DeutschOelerich, Ole / Hanisch, Marcel / Kleinheinz, Johannes / Bohner, LaurenEine prospektive klinische Studie präsentiert an einem FallbeispielInternational Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2024

Poster 2577, Sprache: Englisch, DeutschDaume, Linda / Hanisch, Marcel / Bucklitsch, Anja / Kleinheinz, JohannesUm ein funktionelles und in ästhetischer Hinsicht optimales Behandlungsergebnis zu erreichen, sind bei Spaltpatienten verschiedene Dinge zu beachten: eine umfassende interdisziplinäre Zusammenarbeit, günstige Zahnstellungen und intermaxilläre Beziehungen sowie ein entsprechendes periimplantäres Weichgewebsmanagement. Dennoch bleiben häufig trotz umfangreicher langjähriger Vorbehandlungen in präimplantologischer Hinsicht schwierige Verhältnisse, z. B. beengte Schaltlücken, bestehen. Der vorliegende Fallbericht zeigt einen Patienten mit linksseitiger LKG-Spalte. Im Alter von 21 Jahren konnte der Patient implantologisch mit einem Einzelzahnimplantat in regio 22 versorgt werden. Die Erfolgsprognose von Implantaten im Kieferspaltbereich ist vergleichbar mit Implantaten die nach Trauma inseriert wurden. Ein ausreichendes Knochenangebot ist dafür zwingend erforderlich.

Schlagwörter: Spalte, Implantat

Qdent, 1/2024

RatgeberSeiten: 40-43, Sprache: DeutschPfleiderer, Bettina / Hanisch, Marcel / Bregulla, Jana LaurenWelche Rolle spielt der zahnmedizinische Berufsstand?Zahnmediziner/-innen sehen ihre Patienten/-innen meist in regelmäßigen Abständen und können daher bei der Aufdeckung häuslicher Gewalt eine entscheidende Rolle spielen. Häusliche Gewalt ist unabhängig von der sozialen Schicht, von Alter, sexueller Orientierung oder Ethnie. Auch wenn es viele Ausprägungen von häuslicher Gewalt gibt, sind die häufigsten Formen die körperliche, sozioökonomische, sexuelle, psychologische Gewalt und Stalking. Vernachlässigung, also die Nichterbringung der angemessenen Fürsorge körperlicher oder seelischer Art, die für eine bestimmte Entwicklungsstufe, eine Krankheit, eine Behinderung oder andere persönliche Umstände notwendig wäre, ist ebenfalls eine Folge von häuslicher Gewalt. Neben Frauen als Betroffene können auch Kinder und Männer häusliche Gewalt erleiden; ca. 70 % der Betroffenen sind allerdings weiblich. Laut WHO erleben etwa ein Drittel aller Frauen einmal in ihrem Leben häusliche Gewalt. Die Wahrscheinlichkeit, ein Opfer in der zahnärztlichen Praxis anzutreffen, ist also hoch.

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 1/2024

Poster 2525, Sprache: Englisch, DeutschOelerich, Ole / Kleinheinz, Johannes / Bohner, Lauren / Hanisch, MarcelZiel dieser systematischen Übersichtsarbeit war es, die Frage zu beantworten, ob Patienten mit Osteogenesis imperfecta (OI) prothetisch mit Implantaten versorgt werden können. Osteogenesis imperfecta ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch einen Defekt des Kollagens Typ I gekennzeichnet ist und zu Knochenbrüchigkeit und Bindegewebsstörungen führt.

Fallbericht: Eine 64-jährige Patientin mit OI Typ 1 stellte sich im Mai 2019 zum ersten Mal in einer Spezialsprechstunde für seltene Erkrankungen mit oraler Beteiligung vor. Unter Lokalanästhesie und perioperativer Langzeitantibiose wurden in den Regionen 32 und 44 zwei Bereiche identifiziert, in denen die Insertion von zwei Tissue-Level Implantaten ohne Augmentation möglich war. Seit der Implantation hat die Patientin ein Jahr lang regelmäßig Kontrolluntersuchungen wahrgenommen und keine Anzeichen einer medikamentenassoziierten Osteonekrose oder einer periimplantären Infektion gezeigt. Auch die Taschensondierungstiefen sind stabil geblieben.

Aufgrund der unzureichenden Studienlage zu Implantaten bei Personen mit OI wurde eine systematische Übersichtsarbeit angefertigt. Die Einschlusskriterien waren die Diagnose einer Osteogenesis imperfecta und die Verwendung von Implantaten für die prothetische Versorgung. Die Suchanfragen basierten auf dem "Population Intervention Comparison Outcome" (PICO) Verfahren mit der Fragestellung: „Können Menschen mit Osteogenesis imperfecta (P) erfolgreich mit Zahnimplantaten (I) behandelt und prothetisch versorgt werden (O)?“. Die Überlebensrate der Implantate lag bei 94,0 %, mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 59,1 Monaten (±36,1). Insgesamt gingen sieben Implantate bei vier verschiedenen Patienten verloren.

Daher können Implantate eine praktikable Behandlungsoption für den Ersatz fehlender Zähne bei Patientenmit OI sein und sollten bei der Behandlungsplanung nach einer ausführlichen individuellen Risikoeinschätzung berücksichtigt werden.

International Poster Journal of Dentistry and Oral Medicine, 4/2023

Poster 2580, Sprache: Deutsch, EnglischJaber, Mona / Hanisch, Marcel / Sielker, Sonja / Kleinheinz, Johannes / Bohner, LaurenZiel dieser Studie war es, den Einfluss der Drehung des Röhrendetektorarms der digitalen Volumentomographie (DVT) auf die Beurteilung des um das Zahnimplantat umliegenden Knochens zu untersuchen.

Schlagwörter: DVT, 180° Drehung Röhrendedektorarm, 360° Drehung Röhrendedektorarm, Implantat - Artefakte, Knochenbeurteilung