International Journal of Esthetic Dentistry (DE), 2/2025

Seiten: 186-206, Sprache: DeutschEdelhoff, Daniel / Prandtner, Otto / Schweiger, Josef / Schubert, Oliver / Ahlers, M. OliverSchwerer pathologischer Zahnverschleiß wird weltweit als zunehmendes Problem wahrgenommen, da immer mehr Evidenz die mit erosiver, attritiver und abrasiver Zerstörung der Zahnhartsubstanzen verbundenen Risiken deutlich macht. Die Form verschleißbedingter Defekte unterscheidet sich von der Form kariöser Läsionen. Moderne Bewertungssysteme bieten Instrumente für eine detaillierte quantitative und ätiologische Klassifikation von Zahnverschleiß. In Entsprechung hierzu haben sich in den letzten Jahrzehnten auch wesentlich differenziertere restaurative Behandlungskonzepte herausgebildet. Für kleinere Defekte und jüngere Patienten werden direkte Kompositrestaurationen bevorzugt, die kostengünstiger sind und ein minimalinvasives Vorgehen ermöglichen. Dem gegenüber bieten indirekte Restaurationen, z. B. aus Glaskeramiken, bessere ästhetische Möglichkeiten und mehr Kontrolle über die Restaurationsformen, weshalb sich mit ihnen zuverlässiger eine physiologische statische und dynamische Okklusion realisieren lässt. Die Behandlungsplanung erfolgt dreidimensional mithilfe eines Wax-ups, das als Orientierungshilfe für die Präparation der Zähne dient und somit ein besonders schonendes Vorgehen bei der Entfernung gesunder Zahnhartsubstanz unterstützt. Zum Substanzerhalt der zu restaurierenden Zähne tragen zudem neu eingeführte Präparationsdesigns nicht unwesentlich bei. Dieser Beitrag beschreibt die Prinzipien eines minimalinvasiven Behandlungskonzepts für die Rehabilitation von Verschleißgebissen, das aus hochfester Silikatglaskeramik hergestellte Vollveneers auf den Front- und Okklusionsonlays auf den Seitenzähnen verwendet. Zusätzlich werden aktuelle Daten zur wissenschaftlichen Evaluation dieses Konzept geliefert und ein Fall aus der Praxis vorgestellt.

Schlagwörter: Komplexe Rehabilitation, diagnostisches Wax-up, Vollveneer, Glaskeramik, Münchner Schienenkonzept, Okklusionsonlay, Präparationstechnik

International Journal of Esthetic Dentistry (EN), 2/2025

Seiten: 180-199, Sprache: EnglischEdelhoff, Daniel / Prandtner, Otto / Schweiger, Josef / Schubert, Oliver / Ahlers, M. OliverSevere pathologic tooth wear is perceived internationally as an increasing problem based on growing evidence of risks associated with dental hard tissue damage due to erosion, attrition, and abrasion. The defect morphology of these wear-related lesions is different from that of caries lesions. Modern evaluation systems provide detailed quantitative assessment and classification of tooth wear. Against this background, restorative treatment concepts have become significantly more differentiated in recent decades. Direct composite restorations might be preferred for smaller defects and younger patients as they are less expensive and allow for minimally invasive procedures. Indirect restorations such as those made of glass-ceramics provide better control over the optimal form and esthetics and thus facilitate a safer and more predictable implementation of a physiologic static and dynamic occlusion. 3D treatment planning by means of a wax-up provides orientation for the subsequent tooth preparation and allows a particularly economical approach to the removal of healthy dental hard tissue. Furthermore, the introduction of new preparation designs has contributed significantly to the preservation of dental hard tissue in the teeth to be restored. The present article describes the principles of minimally invasive treatment concepts with high-strength silicate glass-ceramic restorations using anterior full veneers and posterior occlusal onlays for the rehabilitation of the worn dentition, provides up-to-date data for scientific evaluation, and presents a clinical case.

Schlagwörter: complex rehabilitation, diagnostic wax-up, full veneers, glass-ceramic, Munich splint concept, occlusal onlays, preparation technique

Journal of Craniomandibular Function, 3/2024

Case ReportSeiten: 243-261, Sprache: Englisch, DeutschUrich, Julia / Schweiger, Josef / Pho Duc, Jean-Marc / Schubert, OliverEine Arthrose des Kiefergelenkes stellt eine degenerative Gelenkerkrankung dar. Diese führt zu morphologischen und funktionellen Veränderungen des Kiefergelenkes und kann klinisch mit Krepitation, Schmerzen und Funktionseinschränkungen einhergehen. Im folgenden Beitrag wird ein Patientenbeispiel mit diesem Krankheitsbild vorgestellt. Dabei wird zunächst die funktionsspezifische Diagnostikkaskade erläutert. Auf Grundlage dieser Untersuchungen konnte die Diagnose CMD mit den Komponenten einer Okklusopathie, Myopathie und Arthropathie gestellt werden. Es wurde zunächst ein konservativer Therapieansatz gewählt, welcher zur Beseitigung der Schmerzen führte. Bei der Nachkontrolle drei Monate später zeigte sich eine stark veränderte Okklusion mit einem einzigen statischen Okklusionskontakt, sodass weiterführende Maßnahmen indiziert waren. Im Vordergrund stand, die degenerativen Veränderungen am Kiefergelenk zu verlangsamen, die Entzündung des linken Kiefergelenkes zu beseitigen und die Wiederherstellung einer funktionellen Okklusion zu erreichen. Diese Behandlungsziele wurden erst durch den zusätzlichen Einsatz einer zahnfarbenen CAD/CAM-Okklusionsschiene erzielt. Dazu erfolgte eine digitale Übertragung der Kieferrelation von der Zentrikschiene auf die CAD/CAM-Okklusionsschiene. Das Patientenbeispiel soll exemplarisch eine kombiniert digital-konservative Herangehensweise bei komplexen CMD-Fällen zeigen.

Schlagwörter: Arthrose, Kiefergelenkerguss, funktionsspezifische Diagnostikkaskade, konservative Therapie, zahnfarbene vollanatomische CAD/CAM-Okklusionsschiene, digitale Übertragung der Kieferrelation

Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 3/2024

GesellschaftSeiten: 216, Sprache: DeutschEdelhoff, Daniel / Beuer, Florian / Güth, Jan-Frederik / Schubert, Oliver / DGProNachruf der Deutschen Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. V. (DGPro)QZ - Quintessenz Zahntechnik, 12/2024

WissenschaftSeiten: 1168-1177, Sprache: Deutsch, EnglischLauer, Johannes R. / Horn, Max / Schröder, Timo / Langer, Lukas / Schweiger, Josef / Trimpl, Johannes / Erdelt, Kurt / Schubert, Oliver / Schlick, Georg / Güth, Jan-Frederick / Seidel, ChristianBeschreibung des Qualifizierungsprozesses für eine Kombination von Biomaterialien in der MundhöhleDie additive Multimaterialfertigung hat das Potenzial, goldhaltige Teleskopkronen kosteneffizient herzustellen und damit dem Fachkräftemangel und steigenden Goldpreisen entgegenzuwirken. Neue Prozesse werden entwickelt, wobei erste Tests zur Prozessqualifizierung vielversprechende Ergebnisse zeigen.

Schlagwörter: 3-D-Druck, digitale Fertigung, Multimaterial, Teleskopkronen, Biokompatibilität

QZ - Quintessenz Zahntechnik, 9/2023

InnovationSeiten: 808-817, Sprache: DeutschHorn, Max / Schweiger, Josef / Schröder, Timo / Langer, Lukas / Trimpl, Johannes / Erdelt, Kurt / Schubert, Oliver / Güth, Jan-Frederik / Seidel, ChristianBeschreibung der additiven Multimaterialfertigung mithilfe von Laser-StrahlschmelzenMithilfe der additiven Multimaterialfertigung können aus verschiedenen Legierungen bestehende Teile in digitalen Prozessketten gefertigt werden. In dem Beitrag wird die Anwendbarkeit der Fertigungstechnologie für die Dentalbranche anhand zweier Applikationen gezeigt und bewertet.

Schlagwörter: 3-D-Druck, additive Fertigung, Multimaterialfertigung, Doppelkronen, Implantate

The International Journal of Prosthodontics, 3/2023

DOI: 10.11607/ijp.7765, PubMed-ID: 36288491Seiten: 253-261, Sprache: EnglischEdelhoff, Daniel / Liebermann, Anja / Schubert, Oliver / Güth, Jan-FrederikPurpose: To analyze the clinical performance of two-wing–retained resin-bonded fixed dental prostheses (RBFDPs) after 5 years of clinical use with respect to technical and biologic complications, as well as survival and success rates.

Materials and Methods: RBFDPs were fabricated from 3Y-TZP zirconia layered by hand (Lava Frame veneered with Lava Ceram; 3M ESPE) or metal (Remanium Star, Dentaurum; layered with Reflex, Wieland). The primary endpoints were debonding and fracture. The secondary endpoints (marginal integrity, marginal discoloration, abrasion of antagonist dentition, patient satisfaction, Gingival Index, and side effects) were evaluated at baseline and after 5 years. Survival and success rates were calculated using the Kaplan- Meier method. Log-rank test was used to compare the survival and success rates of the different materials.

Results: The mean observation time was 6 years and 10 months. The estimated cumulative success rate after 5 years was 88.9% ± 10% for metal-supported and 33% ± 16% for all-ceramic two-wing RBFDPs. After conversion into one-wing RBFDPs, the survival rate was 100% in both groups. Debonding of one of the two wings was the major complication. One zirconia framework fracture occurred. Metal-based twowing RBFDPs showed a significantly higher success rate, but lower esthetic evaluation.

Conclusion: Due to a reduction in technical complication rate and less invasiveness, one-wing RBFDPs should be preferred over two-wing RBFDPs whenever possible.

International Journal of Computerized Dentistry, 2/2023

ScienceDOI: 10.3290/j.ijcd.b3762733, PubMed-ID: 36607264Seiten: 149-158, Sprache: Englisch, DeutschSchubert, Oliver / Graf, Tobias / Schweiger, Josef / Güth, Jan-Frederik / Sciuk, Thomas / Erdelt, Kurt-JürgenTransluzenz in Abhängigkeit von der MaterialdickeZiel: Die Herstellung ästhetische ansprechender monolithischer Restaurationen mittels CAM-Technik ist mit gewissen Herausforderungen verbunden. Eine Materialeigenschaft, die unbedingt berücksichtigt werden sollte, ist die Transluzenz. Frühere Studien konnten für verschiedene Vollkeramiken eine Korrelation zwischen der Transluzenz und der Materialdicke zeigen. Ziel der vorliegenden Studie war es, den Zusammenhang zwischen der Dicke und der Transluzenz für moderne hybridkeramische und Kunststoffmaterialien zu untersuchen und eine Abhängigkeit zueinander zu bestimmen.

Material und Methode: Untersucht wurden Proben aus zwei Resin-Nanokeramiken (Cerasmart, Lava Ultimate) und einem polymerinfiltrierten Keramiknetzwerk (Vita Enamic) sowie aus einem PMMA-Material (Telio CAD) als Repräsentanten dieser Materialklassen. Aus jedem Material wurden jeweils 12 Proben (n = 12) in fünf verschiedenen Dicken (0,4 mm, 0,7 mm, 1,0 mm, 1,3 mm, 1,6 mm, N = 240) hergestellt. Die Transluzenz wurde mit einem Spektralfotometer gemessen. Anschließend wurde mithilfe einer Spezialsoftware die gesamte Lichttransmission jeder Probe berechnet. Schließlich wurden verschiedene Regressionskurven durch die Ergebnisse gelegt und der Determinationskoeffizient (R²) bestimmt.

Ergebnisse: Logarithmische Regressionskurven lieferten die beste R²-Annäherung (Cerasmart: R2 = 0,994, Vita Enamic: R2 = 0,978, Lava Ultimate: R2 = 0,997, Telio CAD: R2 = 0,997) an die für die Lichttransmission gemessenen Werte.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass die Transluzenz kunststoffbasierter Materialien mathematisch abgeschätzt werden kann. Für Cerasmart, Lava Ultimate, Vita Enamic, and Telio CAD besteht ein logarithmischer Zusammenhang zwischen der Materialdicke und der Transluzenz. Nach Bestimmung des materialspezifischen Koeffizienten für diese logarithmische Funktion, lässt sich daher die Transluzenz für jede gegebene Materialdicke berechnen.

Schlagwörter: Hybridkeramik, PMMA, kunststoffinfiltriertes Keramiknetzwerk, Resin-Nanokeramik, Transluzenz, Transluzenzberechnung, mathematische Analyse, CAD/CAM, digitaler Workflow

Implantologie, 1/2023

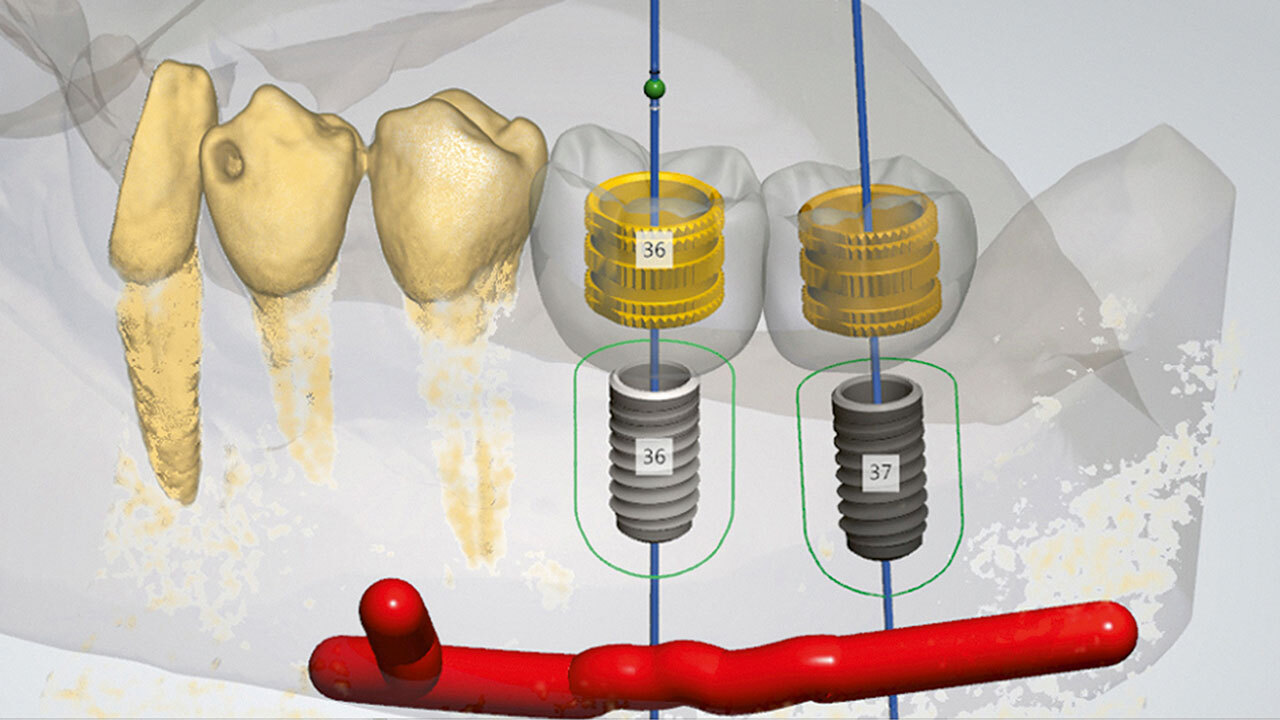

Seiten: 63-76, Sprache: DeutschGraf, Tobias / Schubert, Oliver / Erdelt, Kurt / Kraus, Veronika / Edelhoff, Daniel / Stimmelmayr, MichaelEine retrospektive klinische Untersuchung von implantatgetragenen Restaurationen in zahnlosen Kiefern nach bis zu 10 JahrenImplantatgetragener Zahnersatz bei zahnlosen Patienten kann herausnehmbar − mit unterschiedlichsten Verankerungselementen − oder festsitzend gestaltet werden. Art und Umfang der langfristig zu erwartenden Komplikationen beeinflussen entscheidend die Therapieform. Um diese abzuschätzen, wurden 14 implantatgetragene festsitzende Versorgungen (FZE) mit 50 herausnehmbaren (HZE) über einen Nachbeobachtungszeitraum von bis zu 10 Jahren nachuntersucht. Es wurden technische (Implantat und Abutment betreffend), biologische (Knochen und Weichgewebe betreffend) und prothetische (Suprakonstruktion betreffend) Komplikationen dokumentiert sowie mittels deskriptiver Statistik und Breslow-Tests statistisch ausgewertet (p < 0,05). Von den 328 gesetzten Implantaten mussten zwei Implantate nach 3,9 und 5,8 Jahren entfernt werden. Alle Suprakonstruktionen waren bis zur Nachuntersuchung in situ. Die durchschnittliche Komplikationsrate betrug 0,24 pro Restauration und Jahr für FZEs bzw. 0,37 für HZEs. Beim Vergleich von FZE und HZE zeigten sich über 10 Jahre keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Auftretens biologischer und prothetischer Komplikationen. Insgesamt traten prothetische Komplikationen etwa vier- bis fünfmal häufiger auf als biologische.

Manuskripteingang: 08.01.2023, Annahme: 02.02.2023

Originalpublikation: Graf et al. „Up to 10-Year Incidence of Complications in Fixed vs Removable Implant-Supported Restorations for Edentulous Arches.“ (Int J Prosthodont 2022;35:269−277).

Schlagwörter: dentale Implantate, festsitzender Zahnersatz, herausnehmbarer Zahnersatz, implantatgetragener Zahnersatz, Komplikationen, Komplikationsrate, Locatoren, Stege, Teleskope, zahnloser Kiefer

The International Journal of Prosthodontics, 4/2022

DOI: 10.11607/ijp.7563Seiten: 545-552, Sprache: EnglischSchubert, Oliver / Gaissmaier, Michael / Graf, Tobias / Schweiger, Josef / Güth, Jan-FrederikPurpose: To evaluate the shear bond strength (SBS) of different digital veneering techniques for zirconia and to critically discuss its suitability for application in single-implant prosthetics.

Materials and methods: A total of 112 square-shaped zirconia specimens were provided with four different veneering materials (n = 28 per group): a glass-ceramic (group GLA), a feldspathic ceramic (group FEL), a polymer-infiltrated ceramic network (group PIC), and a resin nanoceramic (group RNC). Discs in group GLA were sintered onto the core material, whereas all other specimens were adhesively connected. In each group, 14 specimens (GLA0, FEL0, PIC0, RNC0) were subjected to SBS testing before thermocycling, and the other 14 (GLA1, FEL1, PIC1, RNC1) were tested after thermocycling (10,000 cycles). Data were analyzed by applying SPSS software (P < .05). The surfaces and fracture patterns of the specimens were examined using scanning electron microscopy (SEM).

Results: Mean SBS values ranged from 14.09 ± 3.87 MPa (RNC1) to 40.82 ± 4.91 MPa (GLA0). Group GLA presented higher values than all other groups (P < .001). Groups FEL, PIC, and RNC showed no statistically significant differences between them. SBS decreased after thermocycling, but no significant impact was found. Every group exhibited a characteristic failure mode.

Conclusion: All digital veneering techniques sufficed to present clinically acceptable SBS values and might be viable alternatives in implant prosthetics. However, some have yet to demonstrate their long-term clinical suitability. At present, lithium disilicate-veneered zirconia abutments and monolithic lithium disilicate hybrid abutment crowns seem to present a proven and reliable restorative option.