International Journal of Computerized Dentistry, Pre-Print

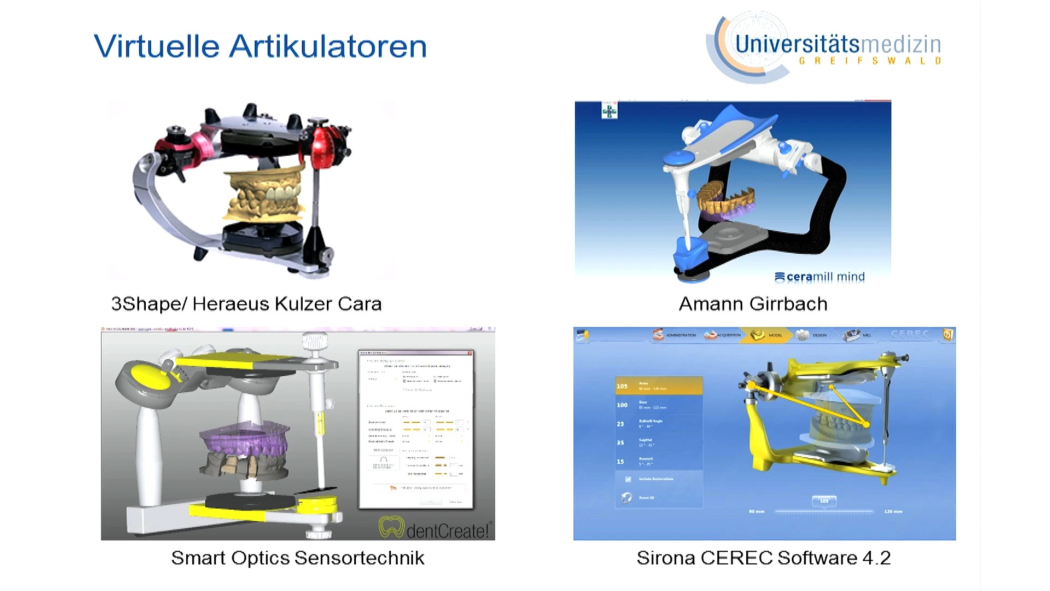

ApplicationDOI: 10.3290/j.ijcd.b6090944, PubMed-ID: 40146128März 27, 2025,Seiten: 1-51, Sprache: Englisch, DeutschKordaß, Bernd / Ruge, Sebastian / Imhoff, Bruno / Güth, Jan-Frederik / Reich, Sven / Schlenz, Maximiliane A. / Hugger, Sybille / Hugger, AlfonsAngesichts rasanter Entwicklungen im digitalen zahnmedizinischen Bereich (wie digitaler Workflow und CAD/CAM-Prozessabläufe) stellen sich Fragen zur digitalen Okklusion einschließlich der Möglichkeiten der okklusalen Analyse. Hierbei drängen sich Gedanken zu Definitionen und Begriffsbestimmungen auf: Was meinen wir, wenn wir im Kontext der Digitalisierung speziell bei digitalen Modellen von Okklusion sprechen und welche Potenziale ergeben sich bei einer digitalen Okklusionsanalyse? Erste Überlegungen zu diesem wichtigen Thema sollen vorgestellt werden in Vorbereitung auf eine kommende Leitlinie.

Schlagwörter: digitaler Patient, digitaler Artikulator, digitale Okklusion, digitale Okklusionsanalyse, virtueller Artikulator

Quintessenz Zahnmedizin, 5/2025

Seiten: 439-445, Sprache: DeutschRuge, Sebastian / Kordaß, BerndDas Anfertigen von Intraoralscans entwickelt sich zu einem jener Standards, die den Workflow bereits jetzt, aber vor allem in Zukunft entscheidend bestimmen werden. Mehr und mehr geraten funktionelle Gesichtspunkte in den Fokus der Entwicklungsschritte. Dieser Beitrag beleuchtet zu diesem Thema den aktuellen Stand der Entwicklungen und diskutiert praxisbezogene Gesichtspunkte. Dabei steht im Mittelpunkt, dass digitale Modelle, die mit Intraoralscannern (IOS) erzeugt wurden, Besonderheiten aufweisen, die berücksichtigt werden müssen, wenn Funktion und Okklusion den Schwerpunkt bilden und in den digitalen Workflow integriert werden sollen. Zu diesen Besonderheiten zählen u. a. „Durchdringungen“ der Datensätze von Ober- und Unterkiefer genau dort, wo okklusale Kontakte erwartet werden. Wie man mit diesen „Durchdringungen“ umgehen kann und wie sie interpretiert werden können, wird ausführlich erläutert. Das besondere Potenzial von Intraoralscans ergibt sich mithilfe der Ankopplung von elektronischen Messverfahren. Damit lassen sich digitale und virtuelle Artikulatoren einsteuern, mit denen die digitale Verfahrenskette in sich geschlossen bleibt, auch wenn komplexe funktionsorientierte Therapien im Vordergrund stehen.

Manuskripteingang: 22.02.2025, Manuskriptannahme: 04.04.2025

Schlagwörter: Okklusion, virtueller Artikulator, digitaler Artikulator, Bewegungsregistrierung, „Functionally generated pathway“ (FGP)-Technik

QZ - Quintessenz Zahntechnik, 4/2025

EditorialSeiten: 351, Sprache: DeutschKordaß, BerndJournal of Craniomandibular Function, 2/2024

ScienceSeiten: 117-132, Sprache: Englisch, DeutschKordaß, Bernd / Ruge, Sebastian / Imhoff, Bruno / Güth, Jan-Frederik / Reich, Sven / Schlenz, Maximiliane A. / Hugger, Sybille / Hugger, AlfonsPositionspapier des Arbeitskreises Kaufunktion und orale Physiologie der DGFDTAngesichts rasanter Entwicklungen im digitalen zahnmedizinischen Bereich (wie digitaler Workflow und CAD/CAM-Prozessabläufe) stellen sich Fragen zur digitalen Okklusion einschließlich der Möglichkeiten der okklusalen Analyse. Hierbei drängen sich Gedanken zu Definitionen und Begriffsbestimmungen auf: Was meinen wir, wenn wir im Kontext der Digitalisierung speziell bei digitalen Modellen von Okklusion sprechen und welche Potenziale ergeben sich bei einer digitalen Okklusionsanalyse? Erste Überlegungen zu diesem wichtigen Thema sollen nachfolgend vorgestellt werden, die in eine spätere Leitlinie einfließen könnten.

Schlagwörter: digitale Okklusion, digitale Okklusionsanalyse, virtueller Artikulator, digitaler Artikulator, digitaler Patient, Digitale Functionally-Generated-Path-Technik (FGP-Technik)

QZ - Quintessenz Zahntechnik, 10/2024

WissenschaftSeiten: 938-947, Sprache: Deutsch, EnglischKordaß, Bernd / Ruge, Sebastian / Imhoff, Bruno / Güth, Jan-Frederik / Reich, Sven / Schlenz, Maximiliane A. / Hugger, Sybille / Hugger, AlfonsPositionspapier des Arbeitskreises Kaufunktion und orale Physiologie der DGFDTAngesichts rasanter Entwicklungen im digitalen zahnmedizinischen Bereich (wie digitaler Workflow und CAD/CAM-Prozessabläufe) stellen sich Fragen zur digitalen Okklusion einschließlich der Möglichkeiten der okklusalen Analyse. Hierbei drängen sich Gedanken zu Definitionen und Begriffsbestimmungen auf: Was meinen wir, wenn wir im Kontext der Digitalisierung speziell bei digitalen Modellen von Okklusion sprechen und welche Potenziale ergeben sich bei einer digitalen Okklusionsanalyse? Erste Überlegungen zu diesem wichtigen Thema sollen nachfolgend vorgestellt werden, die in eine spätere Leitlinie einfließen könnten. (Der Entwurf eines Positionspapiers wurde im Rahmen der DGFDT-Jahrestagung im November 2023 in Bad Homburg vorgestellt und diskutiert. Zusätzlich wurde die vorgestellte Textfassung an weitere Expertinnen und Experten zur Kommentierung übersandt. Die Ergebnisse der Diskussion und der Kommentierung wurden in das vorliegende Positionspapier eingearbeitet.)

Schlagwörter: digitale Okklusion, digitale Okklusionsanalyse, virtueller Artikulator, digitaler Patient, Digitale Functionally-Generated-Path-Technik (FGP-Technik)

International Journal of Computerized Dentistry, 4/2023

Online OnlyPubMed-ID: 38014638Seiten: 1-4, Sprache: EnglischKordaß, Bernd / Schlenz, MaximilianeInternational Journal of Computerized Dentistry, 4/2023

PubMed-ID: 38014641Seiten: 365-368, Sprache: DeutschKordaß, Bernd / Schlenz, MaximilianeQuintessenz Zahnmedizin, 5/2022

Zahnheilkunde interdisziplinärSeiten: 508-513, Sprache: DeutschKordaß, Bernd / Ruge, SebastianDie Digitalisierung in der Zahnmedizin und Zahntechnik schreitet unaufhaltsam voran. Auch die Funktionsdiagnostik und -therapie einschließlich der Kieferrelationsbestimmung profitiert davon. Allerdings ist es wichtig zu wissen, was der digitalen Okklusion zugrunde liegt und welche Gesichtspunkte bei der Interpretation zu berücksichtigen sind. Gegenüber der analogen Welt liegt alles in „Zahlen“ vor, was ohne Zweifel ein eminenter Vorteil ist. Vor allem lassen sich auch die Fehler und Unschärfen besser einschätzen, mit denen wir es beim Scannen und Registrieren, aber letztlich auch beim Umsetzen und Fertigen von Restaurationen zu tun haben. In der praktischen Anwendung kommt es trotz allem auf viel Erfahrungswissen und letztlich intuitives Ausprobieren an, bis wirklich ein zufriedenstellendes Optimum erreicht werden kann.

Manuskripteingang: 14.03.2022, Manuskriptannahme: 17.03.2022

Schlagwörter: Digitale Okklusion, digitale Simulation, CAD/CAM, Okklusionsanalyse

Journal of Craniomandibular Function, 3/2022

ScienceSeiten: 193-204, Sprache: Englisch, DeutschRuge, Sebastian / Kordaß, BerndBei der Verwendung von CAD/CAM-Verfahren für die Herstellung von Zahnersatz und Aufbissschienen stellt sich schnell die Frage, wie realitätsgetreu die Okklusion virtuell dargestellt werden kann. Bei herkömmlichen Verfahren mit Abformungen, Gipsmodellen, Artikulatoren und manuellen Kontrollmöglichkeiten wie Kontaktpapier, sind die Fehlerquellen und -ketten bekannt und mitunter auch die Kompensation dieser gut diskutiert. Noch sehr neuartig und zum Teil ungewohnt stellt sich die Situation in digitalen Workflows dar, die analoge Schritte enthalten können, aber auch beispielsweise Intraoralscans und elektronische Bewegungsaufzeichnungen.Ein Aspekt, der bei digitalen Verfahren sofort auffällt, sind Durchdringungen von Ober- und Unterkiefer. Diese entstehen aus dem Problem heraus, dass die Realität des variablen, physiologischen Kausystems nur annähernd digitalisiert werden kann und weil jedes Messsystem typischerweise Messfehler erzeugt. Ziel dieses Beitrags ist es, die Einflüsse aufzuzeigen und zu diskutieren. Manche Fehler werden erst in der digitalen Welt aufgedeckt. Die virtuellen Möglichkeiten bieten neue Sichtweisen, die erst noch erforscht und verstanden werden müssen.

Schlagwörter: Okklusion, virtueller Artikulator, Intraoralscan, Bewegungsaufzeichnung

Journal of Craniomandibular Function, 2/2022

ScienceSeiten: 115-128, Sprache: Englisch, DeutschKordaß, Bernd / Amlang, Alexandra / Hugger, Alfons / Behrendt, Christoph / Ruge, SebastianAuswertungen der regionalen Basisstudie (SHIP 1) mit dem Greifswald Digital Analyzing System (GEDAS)Eine suffiziente Okklusion ist Grundvoraussetzung für die Funktionstüchtigkeit der Kauflächen. Wie viele okklusale Kontakte an welchen Stellen im Seitenzahnbereich dafür vorhanden sein sollten, ist kontrovers. Ziel: Diese Studie untersuchte Anzahl und Lokalisation von okklusalen Kontakten an Seitenzähnen ohne zahnärztlichen Befund, das heißt, ohne Karies oder restaurative Versorgungen, wie Füllungen, Kronen, etc. Solche natürlichen Seitenzähne gab es bei 709 Probanden (m = 446: 48,9 ± 13,04 Jahre, w = 283: 52,4 ± 14,23 Jahre) eines Probandenkollektivs von 1.223 Personen (m = 648, w = 575) der regionalen Basisstudie Study of Health in Pomerania I (SHIP I).

Material und Methode: Ausgewertet wurden Silikon-Bissregistrate in habitueller Interkuspidation (IP), wobei die Probanden aufgefordert waren, den Aufbiss mit Beißkraft zu fixieren, aber nicht fest zuzubeißen. Die Registrate wurden mit einem Dokumentenscanner im Auflicht und im Durchlicht eingescannt; mittels eines Kalibrierstreifens wurde der Transparenzschwellenwert einer Schichtdicke von 20 µm festgelegt, unterhalb und gleich dessen die transparente Zone als Kontakt bzw. Kontaktareal gewertet wurde. Mit der Software Greifswald Digital Analyzing System (GEDAS 2) wurden die Anzahl und die Lokalisation von okklusalen Kontaktarealen Zahn für Zahn bestimmt. Für die Erfassung der Lokalisation der Kontakte wurde zur Längsfissur symmetrisch ein Kreuz mit zwei konzentrischen Kreisen der Kaufläche überlagert; dadurch ergaben sich vier innere und vier äußere Quadranten. Bestimmt wurde die Anzahl der Pixel in okklusalen Kontaktbereichen pro innerem und äußerem Quadranten. Die Bildauflösung betrug 300 dpi.

Ergebnisse: Im Mittel (Median) wiesen die Prämolaren jeweils zwei okklusale Kontakte auf, die Seitenzähne vier bis fünf, der Zahn 46 auch sechs Kontakte. Rechte und linke Zähne unterschieden sich bezüglich der Häufigkeit okklusaler Kontakte im Mann-Whitney-U-Test für unabhängige Stichproben nicht. Bei den Oberkieferprämolaren lokalisierten sich häufige Kontaktareale primär mesial am inneren und äußeren Abhang des palatinalen Höckers. Bei den Oberkiefermolaren waren häufig der palatinale Abhang des disto-palatinalen Höckers und die jeweils inneren Abhänge des mesio- und distopalatinalen Höckers betroffen. An den Unterkieferprämolaren waren besonders häufig die inneren Abhänge der bukkalen Höcker adressiert und der bukkale Abhang des disto-bukkalen Höckers; bei den Zähnen 35 und 45 zusätzlich etwas häufiger der bukkale Abhang des mesio-bukkalen Höckers. Die Zähne 36 und 46 hatten häufig Kontaktareale am bukkalen Abhang des distobukkalen Höckers sowie an den inneren Abhängen der distalen Höcker (disto-bukkal und disto-lingual), wobei sich die Zähne 37 und 47 tendenziell ähnlich verhielten.

Schlussfolgerung: Es bestätigte sich epidemiologisch die Fokussierung der häufigen Kontaktareale auf die jeweils tragenden Höcker der Ober- und Unterkieferseitenzähne und eine Verteilung der Kontakte, die den Zahn durch die Verzahnung in seiner Stellung im Zahnbogen stabilisiert. Es macht Sinn, dieses bei der Konstruktion von Kauflächen im Seitenzahnbereich zu berücksichtigen.

Schlagwörter: Okklusion, Okklusionskontakte, Seitenzähne, Epidemiologie